活用する フォクトレンダー・アヴス

2016年2月

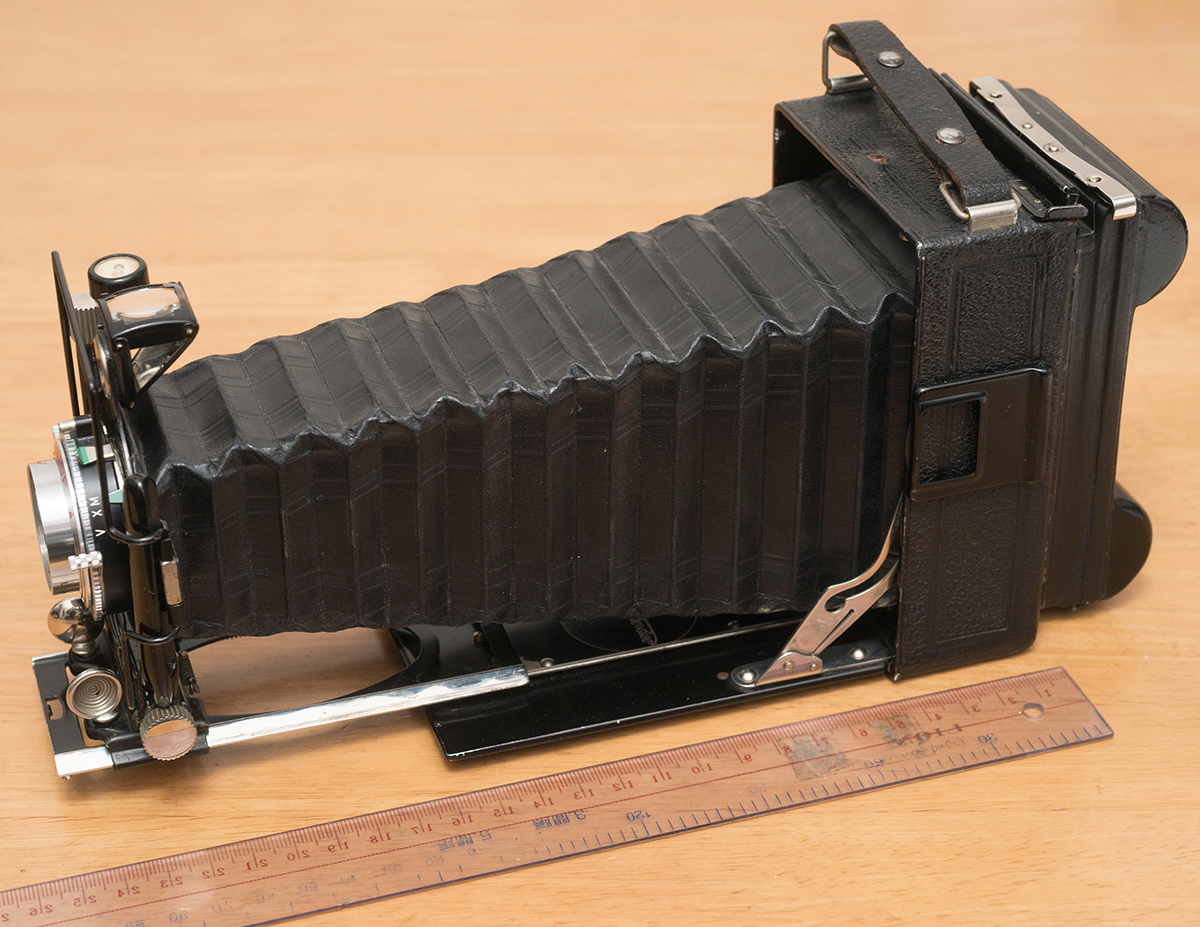

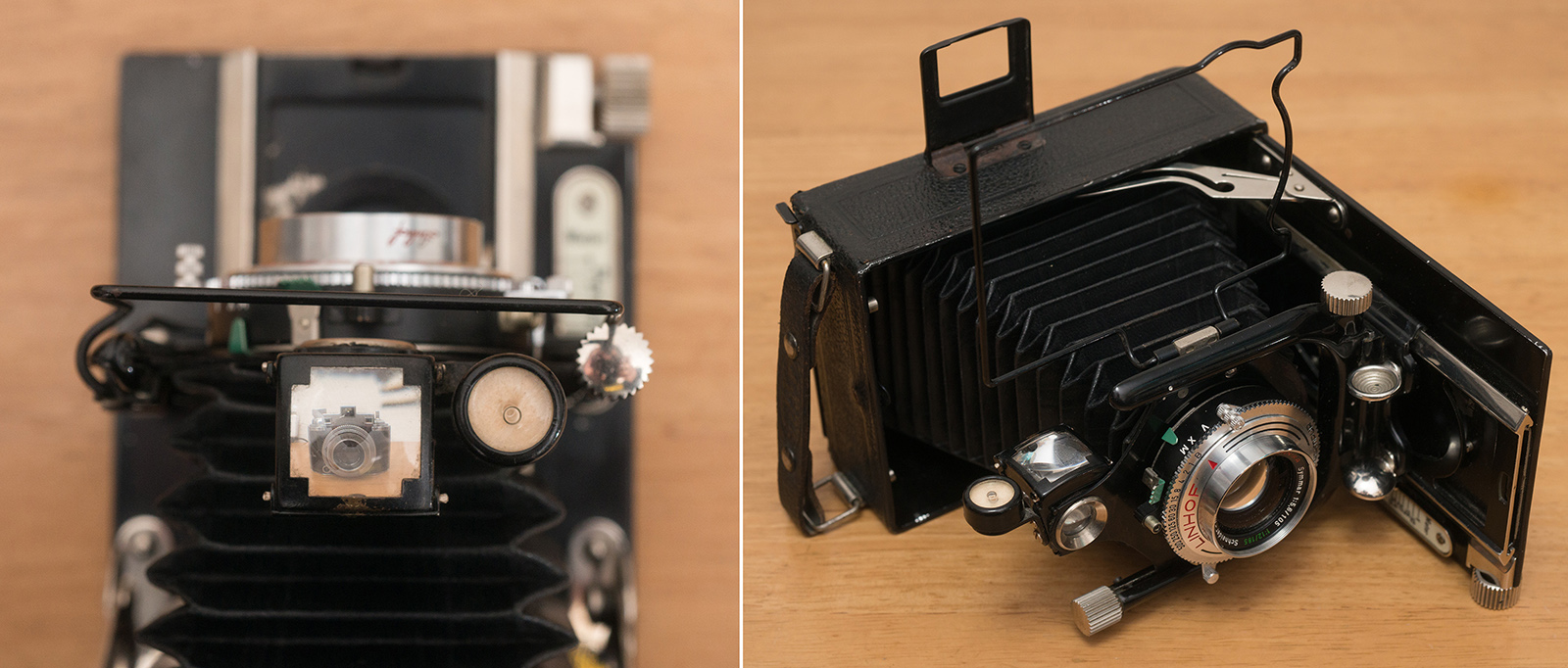

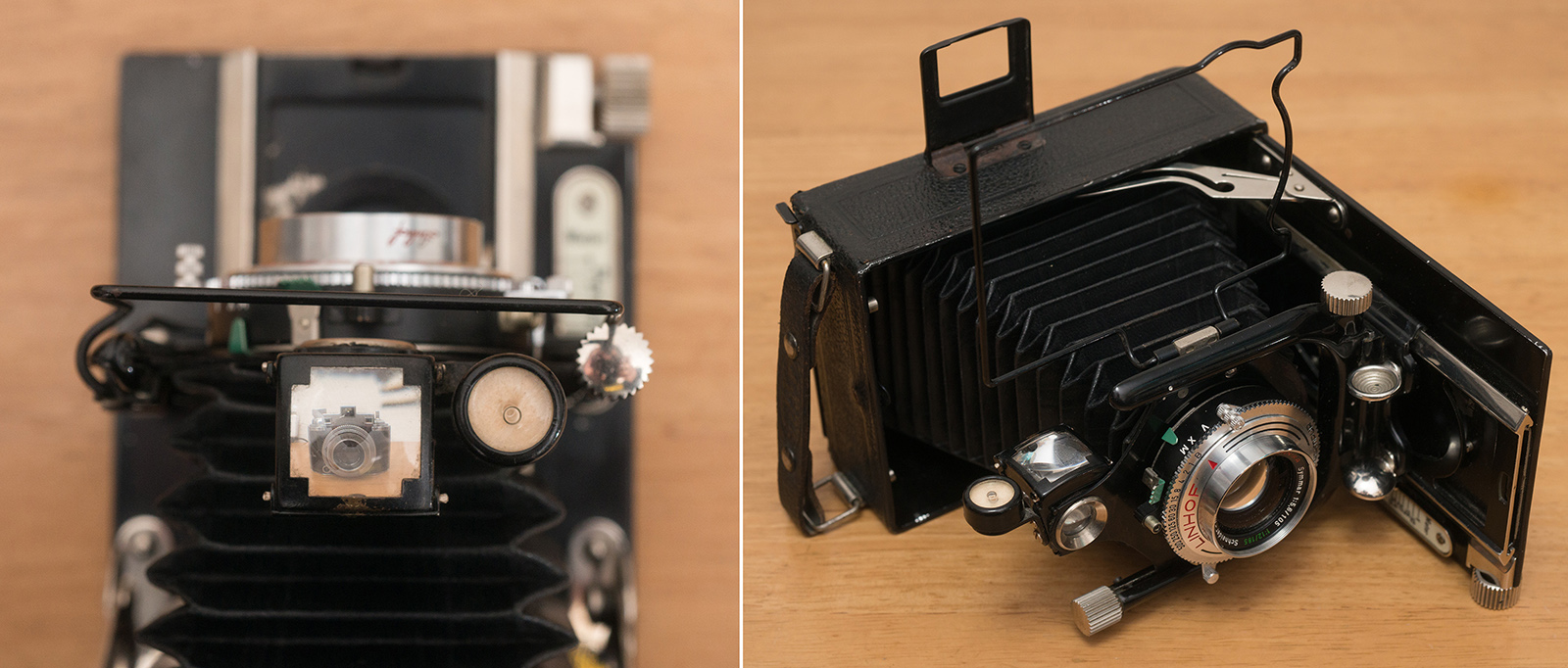

大名刺判用のフォクトレンダー・アヴスに、リンホフ・スーパーテヒニカ69用コンバーチブル・ジンマー 105mm F5.6 を装着したところ。右は大名刺判カットフィルムホルダーの代わりに装着できるロールフィルムホルダーの Patent Rollex。

|

1910〜1930年ごろはまだ乾板やシートフィルムが広く使われており、それに適した屋外用の汎用カメラとして「ハンドカメラ」または「プレートカメラ」のように言われる箱型・レール引き出し式のカメラが多く作られた。ここに示すアヴス(アブス、avus)はフォクトレンダーの中ではベルクハイル(bergheil)とヴァーグ(vag)の中間に位置するがハンドカメラの中では高級機と言え、ベルクハイルのようにレンズ交換は出来ないが近接撮影や上下左右のシフトができ、高度な使いこなしが可能なカメラである。

この種のハンドカメラには後のホースマンやセンチュリー・グラフィック、テヒニカのようなティルト・シフト機能はないが、その他の点では遜色なく、ピントや構図をきっちりと確かめながら撮影するのに都合が良い。そこで今回、シフト機能を最大限活用できるよう、包括角度(画角)がより大きく、またコーティングが施された新しい世代のレンズを装着し、現役のカメラとして活用することを考えた。

ベルクハイルにはヘリアーが、アヴスにはスコパーが装着されたものが多く見られる。アヴスには 6.5x9cm(大名刺判)、9x12cm, 10x15cm の3種類の大きさのカメラがあるが、大名刺判の機種には焦点距離 10.5cm のレンズが装着されていることが多い。ここに示した個体にもスコパー 10.5cm F4.5 が装着されていた。そこで交換するレンズの条件として、距離指標をそのまま用いて目測撮影も可能なように焦点距離が 105mm のレンズとし、またいつでも元の状態に戻せることと決めた。

もう1点、どうしても実現したかったことは、レンズを装着したままカメラの蓋を閉じることである。この頃のレンズは薄型のものが多く、後の時代の大型化したレンズはほとんどの場合、蓋やピントグラス、蛇腹などと干渉してしまう。そこでなるだけ小さな、しかし定評のあるレンズをということで、リンホフ・スーパーテヒニカ69用のコンバーチブル・ジンマー 105mm F5.6 を購入した。このレンズは前玉を外すと 185mm F12 のレンズとしても使うことが出来る(そのためコンバーチブルと呼ばれている。ただし望遠時の描写は若干ソフトになると言われている)レンズで、レンズ固定式のこのカメラにはその点でも都合が良い。このレンズにはシャッターに LINHOF の銘があり、またレンズ本体にもシュナイダー銘のほかに TECHNIKA と書かれているが、このようなレンズは一般に「リンホフ・セレクト」と呼ばれ、製造元の基準よりも厳しいリンホフ独自の基準で厳格な受入検査がされたレンズであることを示している。

またこのレンズはテクニカルカメラ用のレンズとしては珍しく、通常の0番シャッターではなくより小型の00番シャッターが付いており、その点でもカメラとの干渉の可能性が小さいと考えた。この頃のカメラに装着されているシャッターは後の大判カメラ用シャッターで用いられている規格とは異なり、シャッターをボードに装着する部分の穴の直径が約 30mm で、後の0番(約35mm)と00番(約25mm)の中間ぐらいである。そのためカメラを加工せずにシャッターを装着するには00番でなければならない。また、コンバーチブル・タイプのレンズであれば、もし蓋と干渉した時でも前玉を外せばなんとかなるのではないかと考えたこともある(ただし、前玉が外せるといっても通常のレンズと構造に違いはなく、前玉は普通にねじ込んであるだけである。外した時はシャッター羽根がむき出しとなる)。

結果的には、目論見通りこのレンズを装着したままで前蓋を閉じることができた。ジンマーは大判用レンズとして極めて高い定評があり、撮影結果もその評判を裏付けるものであった。この種のカメラはもともと乾板やシートフィルム用のカメラであるが、 Patent Rollex のようなロールフィルムホルダーを使うと現在のフィルムで撮影することができる。スライド式に装着するピントグラスやフィルムホルダーの脱着も軽い力で行うことができ、軽快に撮影ができる。フィルムホルダーを装着したまま距離指標に頼って目測撮影を行うこともでき、今後使用頻度が高くなりそうな予感がする。

特徴

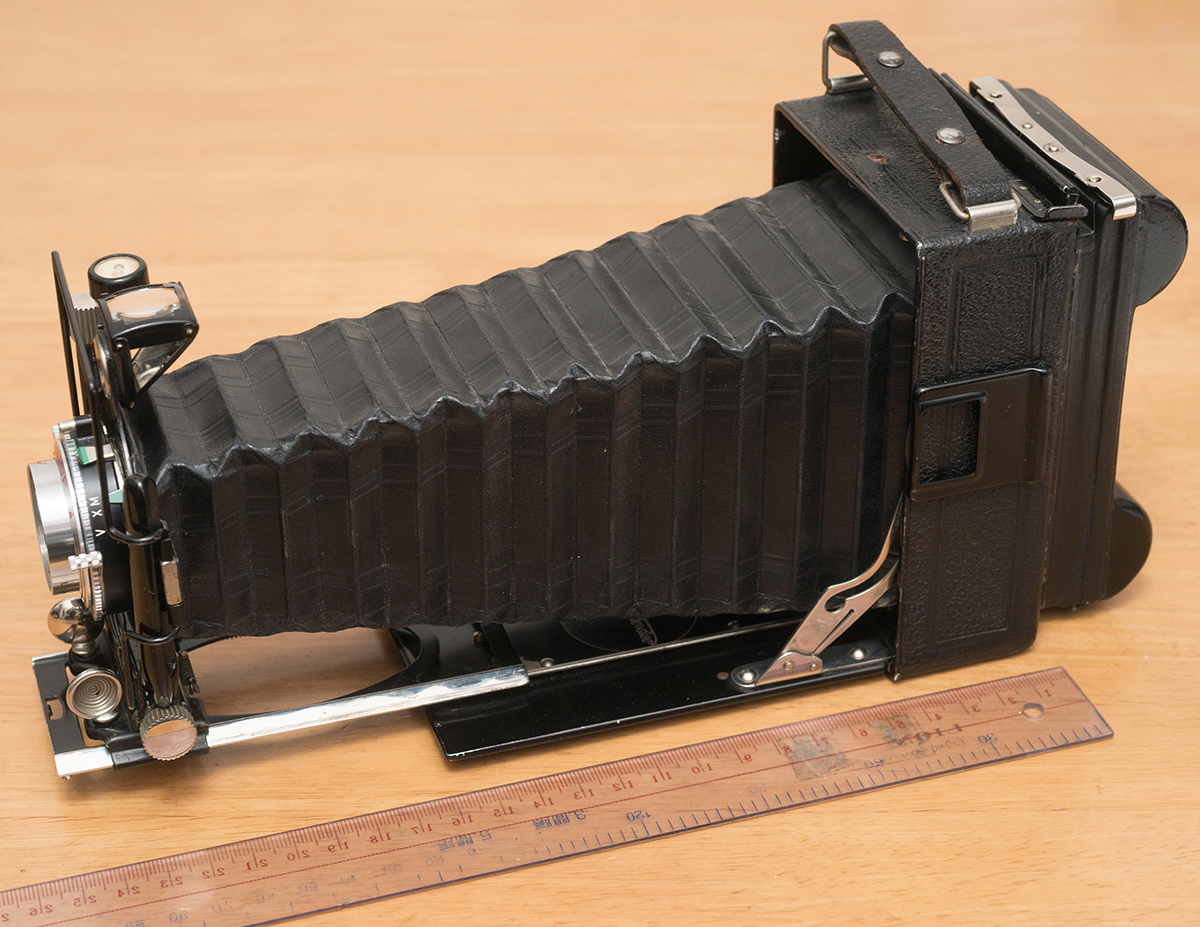

蛇腹を20cm以上に伸ばすことが出来るため、等倍での撮影が可能。

レールはラック&ピニオン式に繰り出される。ラックギアはレールそのものに直接刻まれ、一体構造となっている。

当時のハンドカメラのうち高級機では上下へのライズ・フォールに加え左右へのシフトが可能なものが多く、アヴスもそれぞれ可能である。ただし光軸の向きを変えるティルト・スイングはできない(当時のハンドカメラでこれらが出来るものは稀である)。

無限遠の位置決めはレールにストッパーを設ける方式ではなく、ボードそのものに固定された距離指標の突起によって行われる。手を離すとストッパーが係止位置からずれて、繰り出しが可能となる。この距離指標は前後方向に位置を調整することが出来るため、同じ焦点距離のレンズであれば、バックフォーカスが少々違っていても無限遠の指標とピントを一致させることが出来る。

ピントグラスは薄型で、ストッパーを外すとバネの力でひとりでに展開する。また、蓋をたたむ方向に押すだけでワンタッチでたたむことが出来る。

当時のカメラにはこのような「ブリリアントファインダー」が付いたものが多い。面積が小さいために見づらいが、明るく、また横倒しにすることができ、縦位置・横位置兼用である。アヴスでは、水準器もここについている。

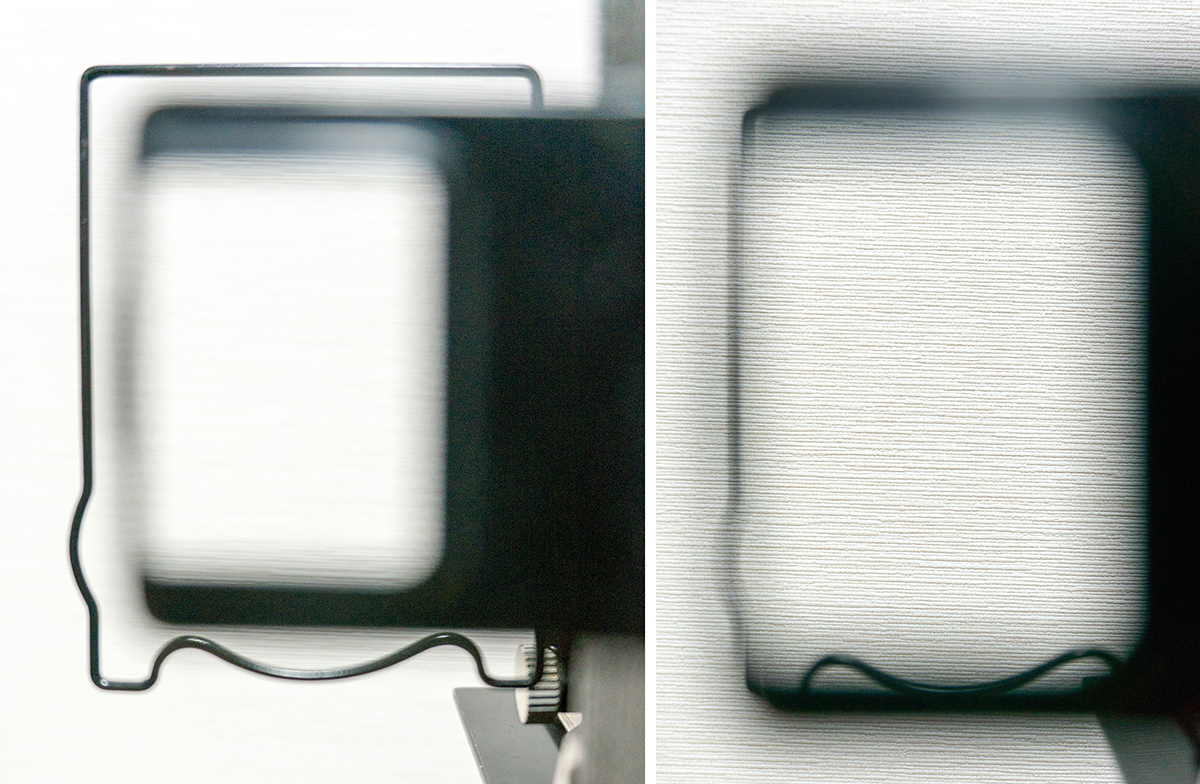

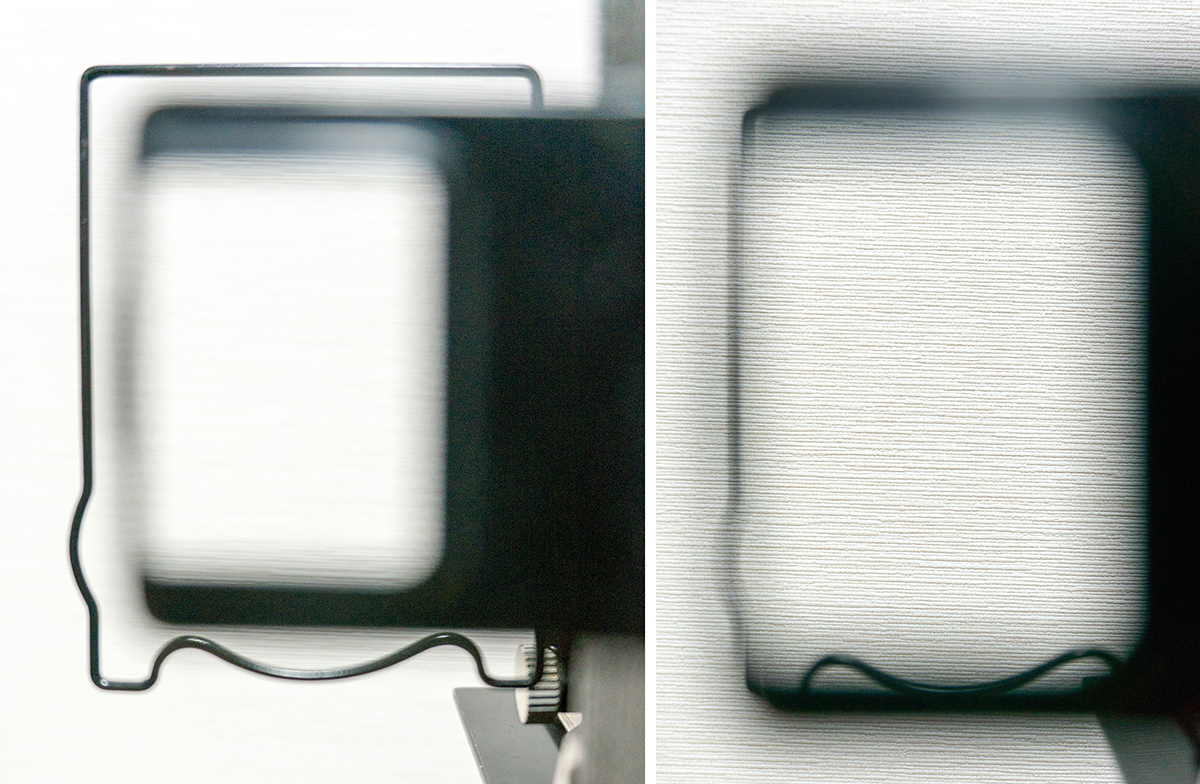

厳密なフレーミングにはピントグラスが良いが、遠距離であればフレームファインダーも使いやすい。アヴスのフレームファインダーは接眼側の枠が大きく、目の位置が正しく決まらない感じがするが実はそうではなく、手前の枠とレンズ側の枠が重なるような位置に眼を持っていくことで正確なフレーミングが可能となるタイプである(上の写真で、左は眼を近づける前、右は目を正しい位置に置いた時の見え方である)。この方法では枠から眼球までの距離が長く、カメラにロールフィルムホルダーをつけた時でも比較的無理なくファインダを覗くことが出来る(Patent Rollex は真中付近が凹んでいて鼻が干渉しにくいのも助かるポイントである)。フレームファインダーはレンズと同じように動くため、シフト時の撮影範囲も確認可能であるというメリットもある。また近接時の画角の変化も再現されるが、パララックス補正は行われない。

他のカメラとの比較

ピントグラスによりピント合わせができ、近接撮影やシフト撮影が可能な

テクニカルカメラ(左:ホースマン980、右:センチュリー・グラフィック)と比較した。大きさは圧倒的に小さい。この状態ではアヴスのみが縦位置で、他は横位置撮影となる。センチュリー・グラフィックスについているのもシンクロコンパー・シャッターだが、こちらは0番で、テヒニカの00番より大きいことが分かる。

後ろから見たところ。全て横位置の姿勢。高さは他のカメラの半分程度である。

厚みの比較。ボディの厚みが他よりもかなり薄いことがわかる。また蓋(ボード部分)も平板的で膨らみがなく、フィルムバックまでの部分がホースマンの本体部分の厚みの中にほぼ収まる。ただし本体が薄いため、レンズを取り替えるとすると、かなり薄型のものを探す必要がある。

6x9判距離計連動カメラとの比較。距離計連動カメラには小さなカメラが多いが、それらに対してもより小さい、または比肩しうる大きさである。速写性では距離計連動式カメラに軍配が上がるが、この中で近接撮影が出来るのはアヴスだけである。

建物や風景など遠距離の撮影では距離計を用いなくても目測で十分正確にピント合わせすることが出来る。よって距離計やピントグラスが必要となるのは近距離時であるが、距離計は機種によって連動精度が不足しているものがある。また距離計は 1m を切るような距離まで正確に連動させることが難しい。一方、ピントグラスを用いるカメラではそのような心配はない。

ボディシェルは薄手のアルミ製で、またフィルムバックは板金で出来ており、重さも非常に軽い。手持ち・目測撮影をするときのセット(本体+フィルムバック)でわずか857gである。それに加え、ピントグラス・フードが67g、引き蓋が22g で、すべてを合わせても 1kg を切る。

撮影例(Symmar 105mm F5.6)

このレンズは6x9判専用カメラであるリンホフ・スーパーテヒニカ69等にセットされていたレンズで、リンホフ銘のある、いわゆる「リンホフ・セレクト」のレンズである。レンズの銘板には前玉を外した時の 185mm F12 も緑色で併記されており、絞り値指標にも同じ緑でそのときの絞り値が刻まれている。この時代のシンクロ・コンパーはシャッターセット後にも 1/500 秒に出し入れできるようになっている。到着時は不調であったが、整備により完調を取り戻した。

対称型のレンズであるため、テッサー型であるスコパー等よりは後群が大きいが、この手のハンドカメラは近接撮影が出来るようにかなり長い蛇腹を備えており、そのためにボードとピントグラスの間の距離がある程度確保されているので、後玉枠とピントグラスの接触の可能性もなかった。

古いカメラのレンズは全長が極めて短く、この手のカメラもそのようなレンズを前提にしているため、ホースマンやセンチュリーグラフィックなどの 105mm レンズはもし装着できたとしても蓋が閉められない。大判用ニッコール等も同様であると思われる。そもそも00番シャッター用で69判をカバーするレンズが少ない。全長が短く、標準レンズよりも包括角度の大きなレンズというとダゴール、アンギュロン(スーパーでないもの)、アーターなどがあるが、00番シャッターに組まれているものは少ない。

建物を F22 で撮影。絞りを開いてもシャープネスは変わらないが、被写界深度の問題のほか、どうしても 6x9 判はフィルムの浮動が大きいため、遠景では十分に絞るほうが安全である。カメラを横位置にセットし、最大限のシフトを用いた(シフト量は小さいので完全補正は出来ないが、あまり完全な補正をすると不自然になるので、味付け程度に補正するのが良い)。

この作例では絞りは F11 で、やはり上方向に最大限のシフトを行い、スケール感を強調した。

近接撮影例。F11。1/3 倍ぐらいの倍率であると思われる。極めてシャープである。近接撮影ではボケやすいため、フィルム浮動の影響はかえって目立ちにくい。

撮影例(Skopar 10.5cm F4.5)

このカメラは写真の様なスコパー 10.5cm F4.5 が装着されていた(発売当時の組み合わせ)。シャッターがリムセットコンパー(1928年頃以降のタイプ)であり、シリアルナンバーからシャッターは1933年製造のようである。よってハンドカメラ全体としても、またアヴスのモデルの中でも後期のものであると言える。スコパーは前玉がカシメにより組み立てられており、第1レンズと第2レンズの間を清掃することが出来ない。僅かにクモリが見られたが、順光で天空光の影響なども小さい場合は撮影に使用できる。

F9 でのテスト撮影例。F4.5 開放では明るい部分にごく僅かなにじみが見られるがシャープで、また画面の端まで均一感が高い。この撮影例の用に F9 であれば、シャープネスは十二分である。