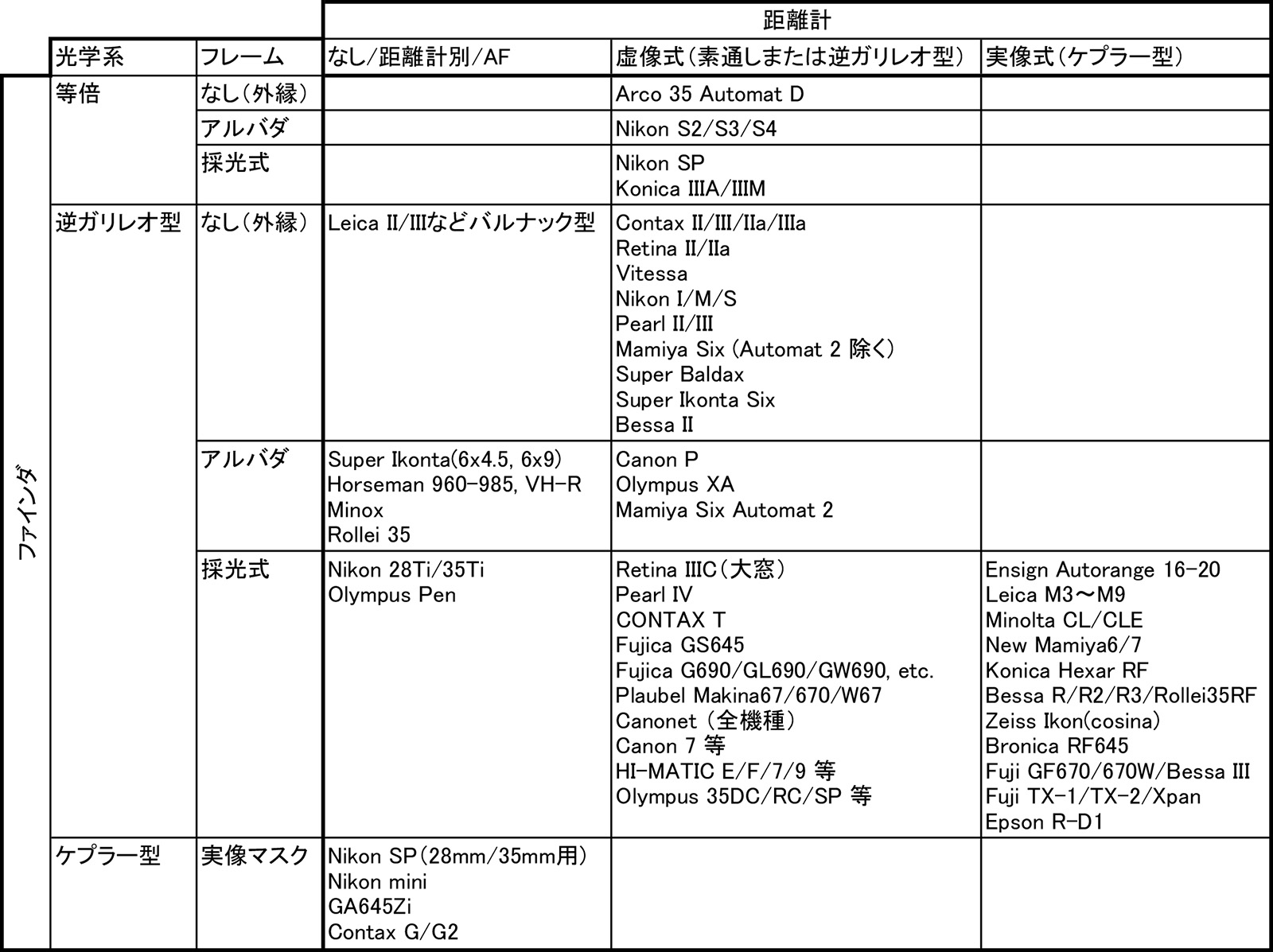

ファインダのしくみ

2015年4月

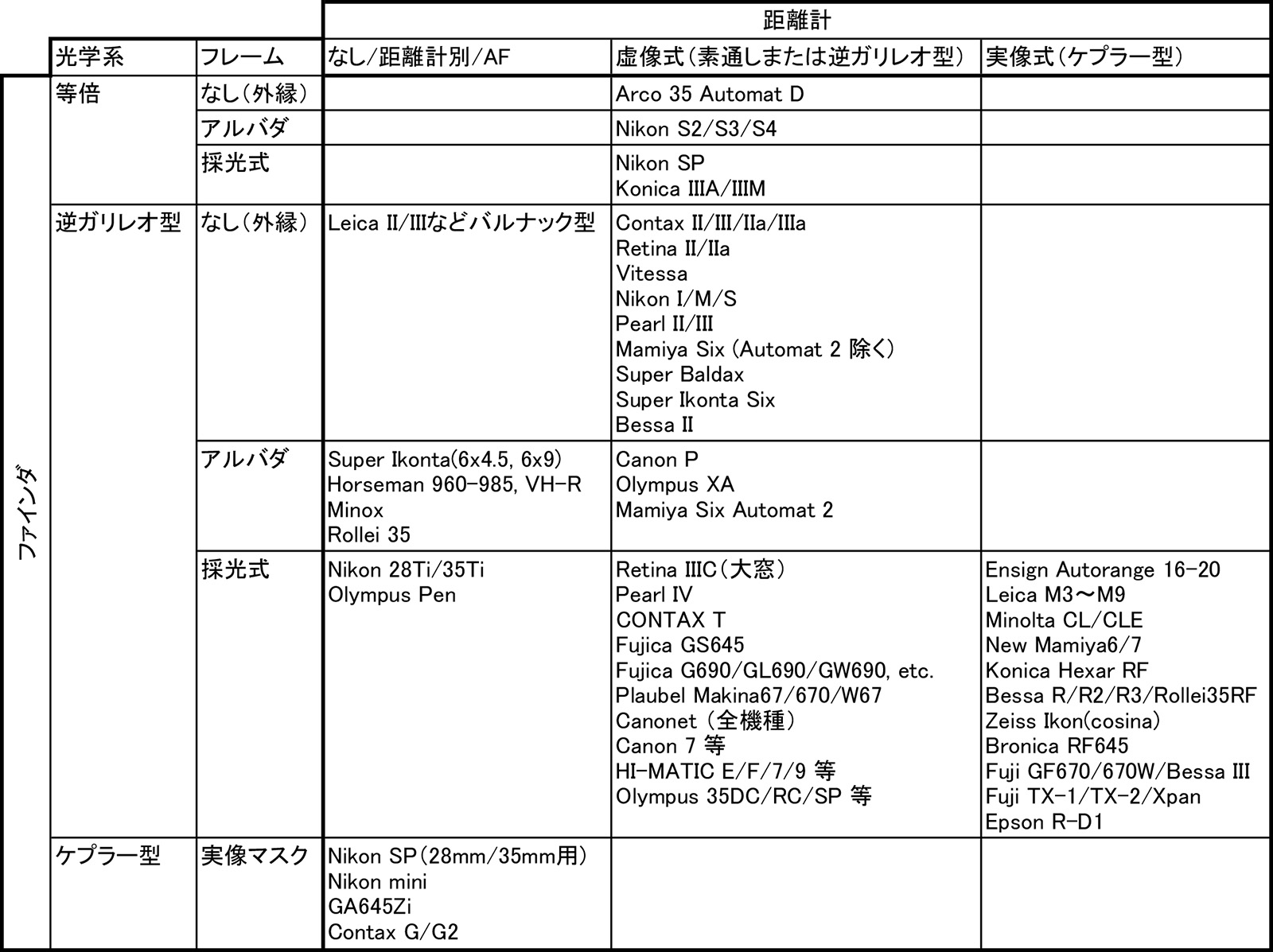

距離計連動式カメラについて調べていると、よく「アルバダ式ファインダ」「採光式ブライトフレーム」「実像式距離計」などの用語が現れる。しかしそれらについてまとめて解説しているページがあまりないため、手持ちのスライドをカメラ技術向けに加筆修正し、まとめておくことにした。

倍率を作り出す光学系の形式

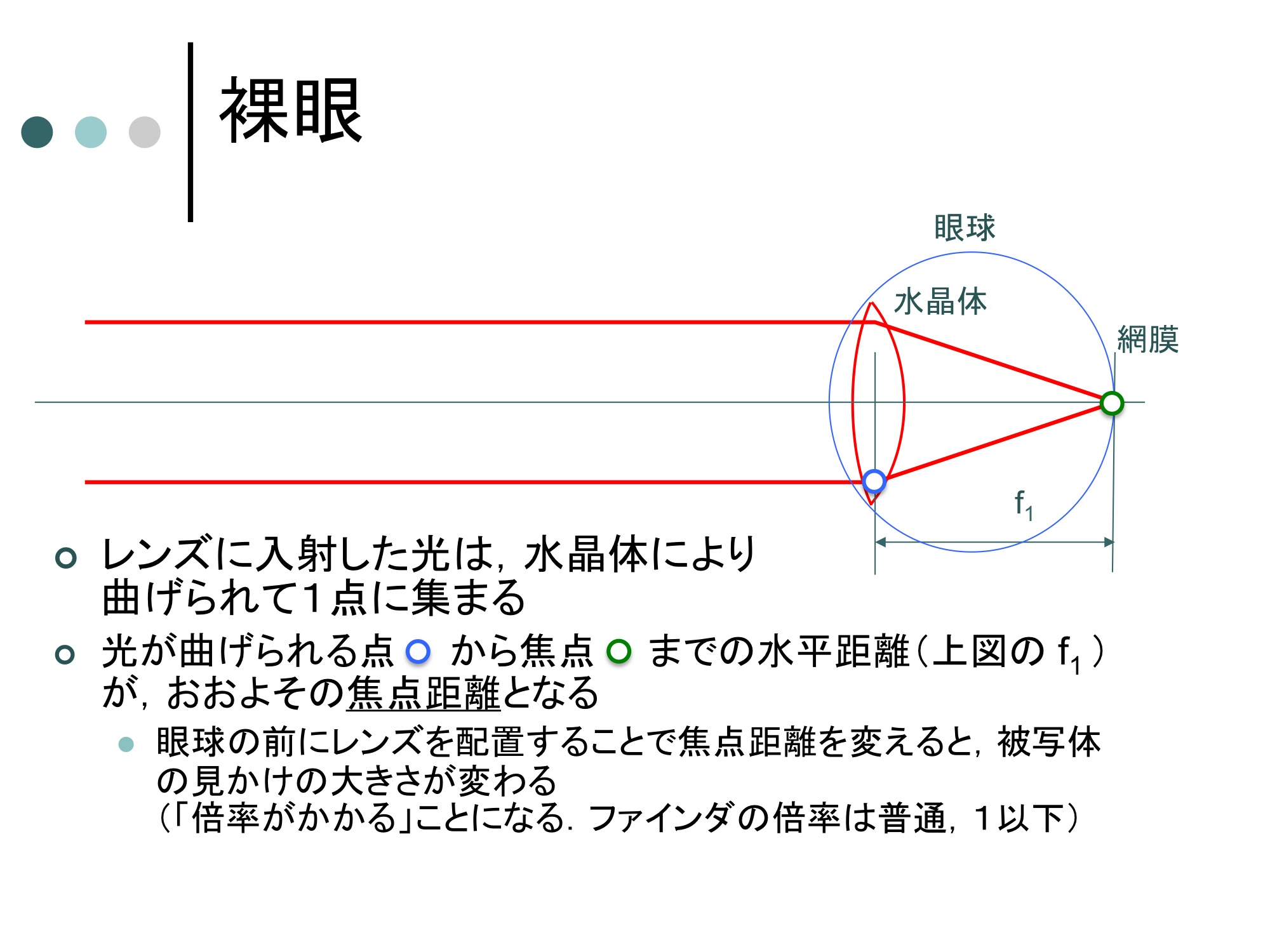

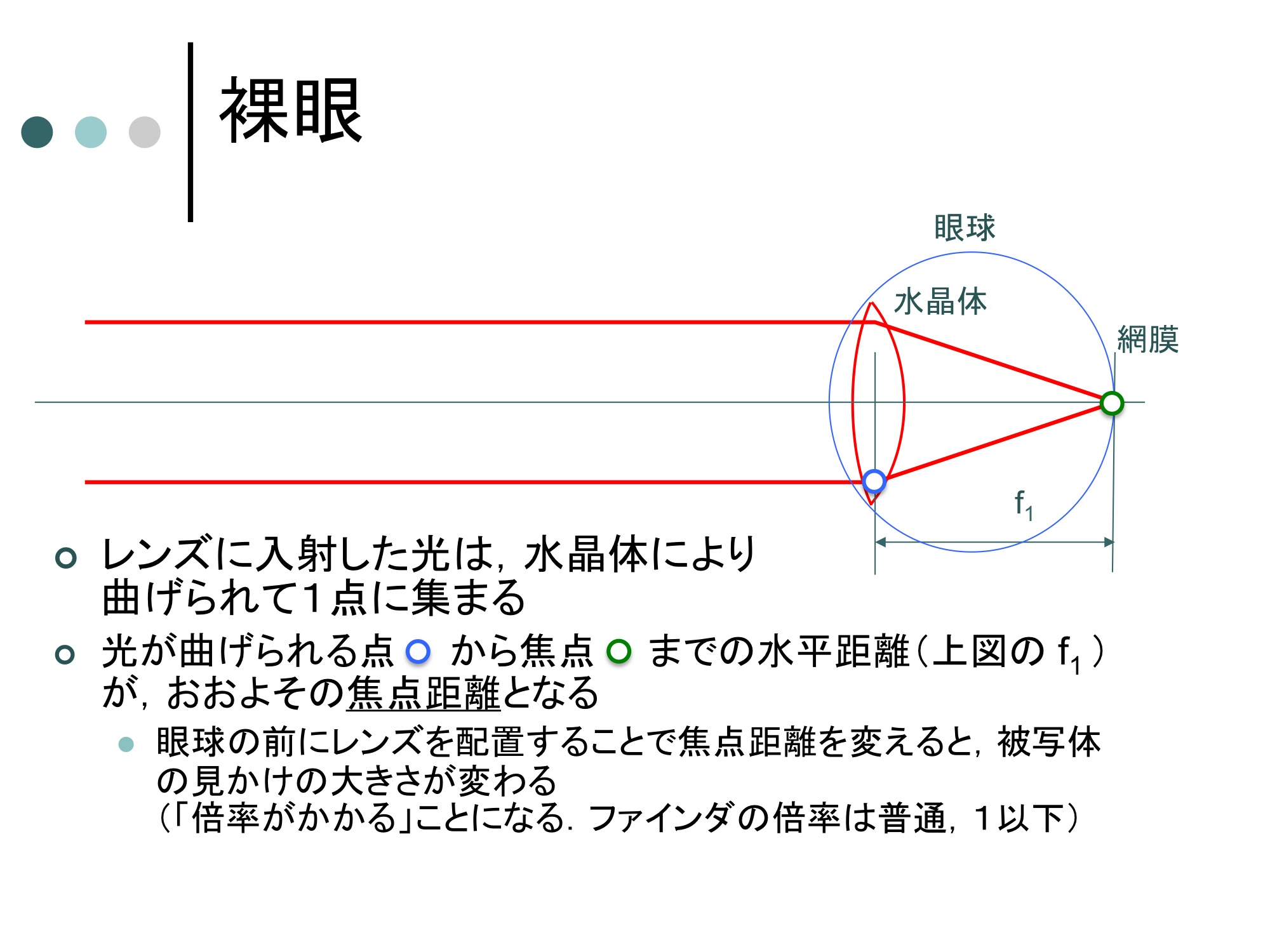

まずは裸眼(肉眼)から始めよう。我々の目にもカメラと同じようにレンズがある。まずは、レンズと画角の関係についておさらいしよう。被写体の見かけの大きさは焦点距離によって決まる。その焦点距離は、大雑把にいえば、上の図で

◯から

◯までの横方向の距離、f

1で決まる。ファインダの倍率とは、この眼球とファインダの光学系を組み合わせた全体が作るレンズ系の焦点距離と、裸眼(水晶体単独)の焦点距離の比率のことである。

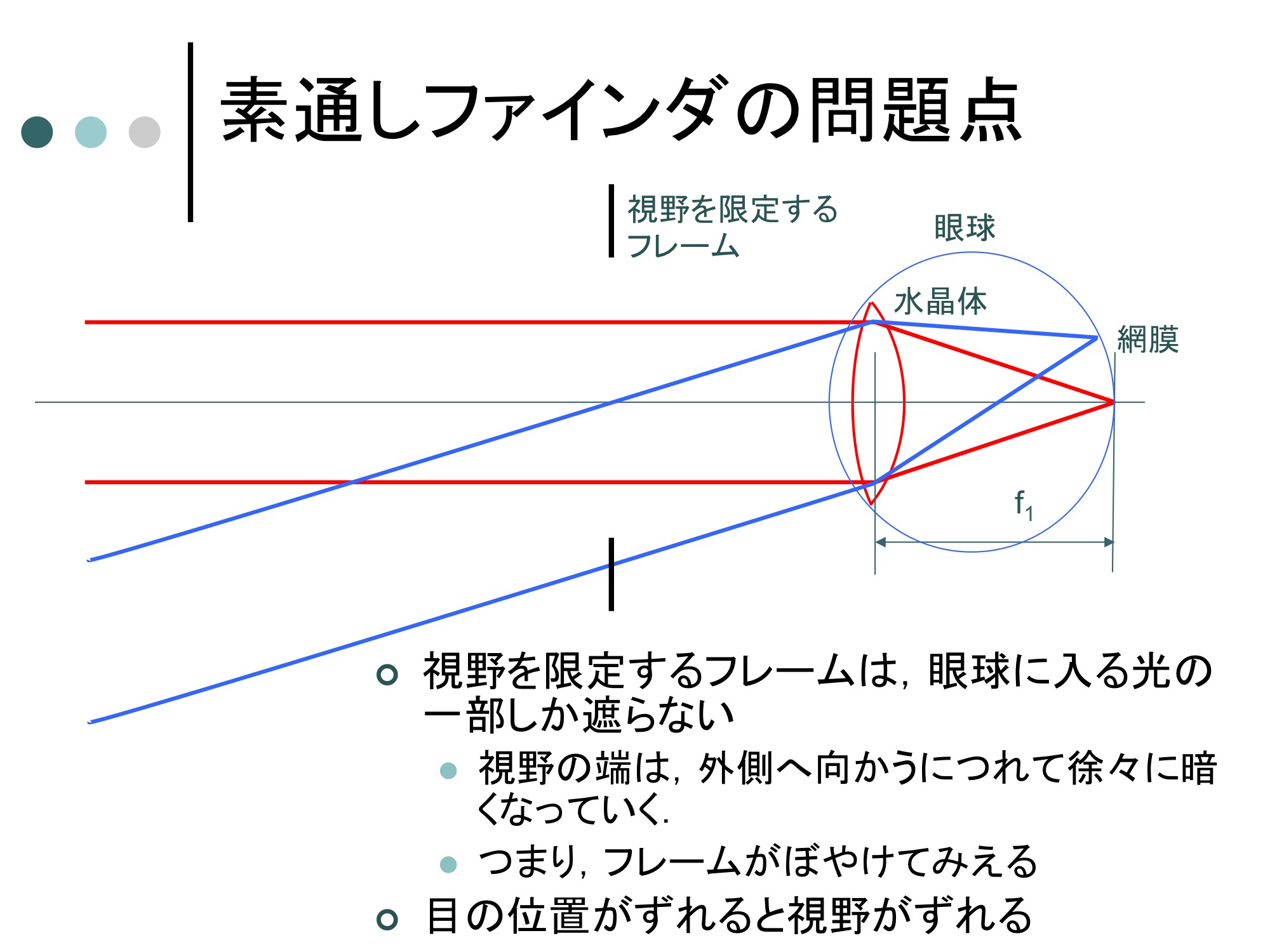

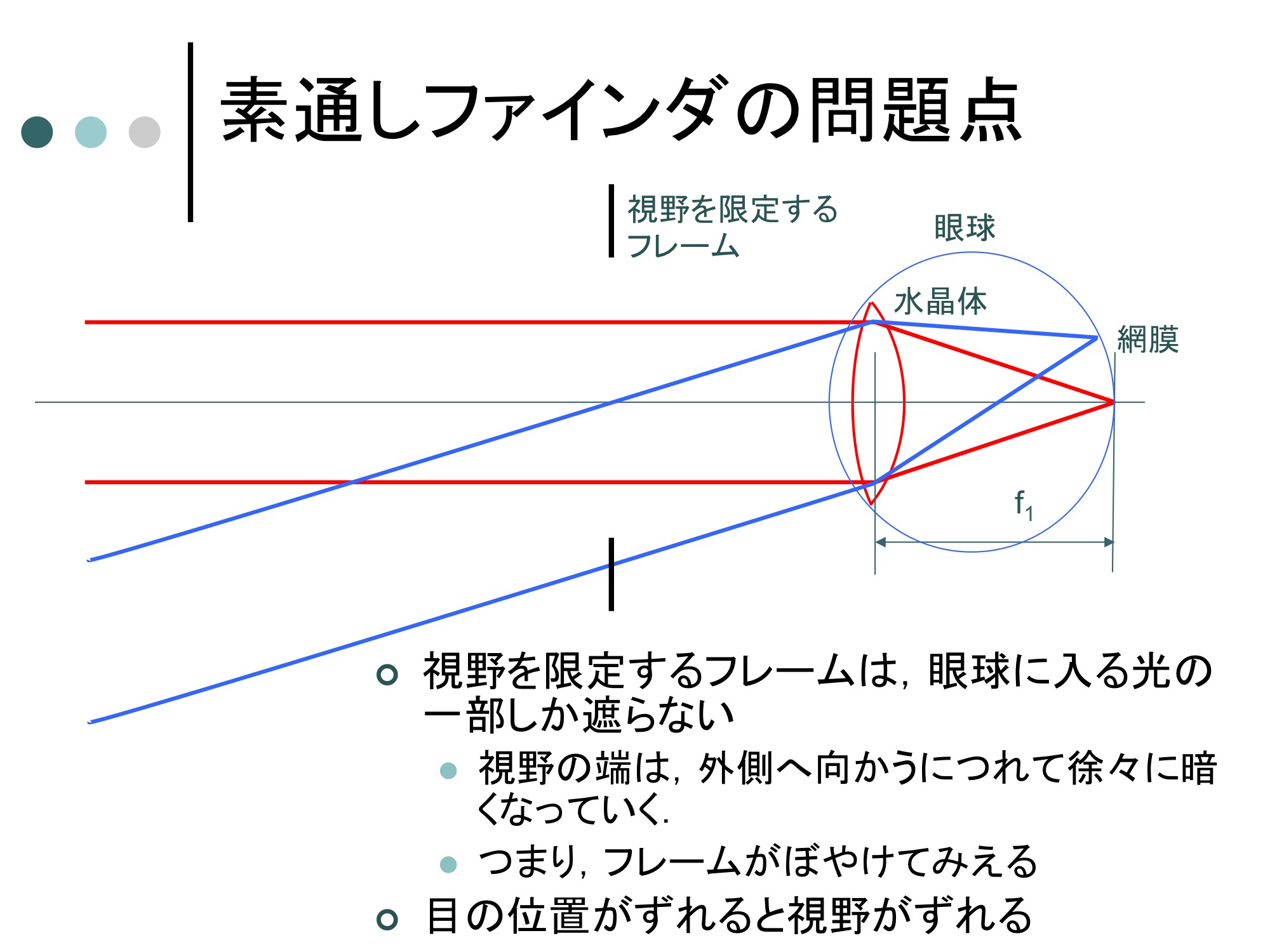

まず、この肉眼だけで(レンズを使わずに)ファインダを作る場合について考えよう。一番簡単な形式は、上の図のように、目の前にただ枠を置くだけのものである。たしかにこれでファインダとしては機能するが、大抵の場合、ファインダの枠が目に近すぎて、被写体を見つめているとファインダの枠がぼやけてよく見えない。つまり、撮影範囲の境界線がはっきりしないということになる。またもう1つの問題として、目の位置がずれると視野の範囲がずれてしまうということもあるため、普通は小さな覗き穴を手前において、そこから覗くことになる。

この場合、ファインダに倍率がかかっていないため、広角レンズのように画角の広いレンズに合わせたファインダをつくろうとすると、枠が大きくなりすぎるだけでなく、ひと目で視野全体を確認することができなくなる。そのため、多くのファインダでは以下の方法で倍率を落とし、視野全体を見やすくする。

光学系により倍率を変える光学系の代表例は望遠鏡であり、ガリレオ型とケプラー型の2種類がある。ガリレオ型望遠鏡は折りたたみ式のオペラグラスなどに用いられる簡易型の構成であり、凸レンズと凹レンズの組み合わせによりプリズム等を用いることなく正立像を見ることが出来る。上の図のように、対物凸レンズよりも焦点距離の短い凹レンズを所定の場所に置くと、レンズに入った平行光が再び平行光として射出される(このように集光も発散もしないレンズ系を、アフォーカル系と呼ぶ)。これにより、無限遠にある物体はそのまま、肉眼にとって無限遠にあるように見えることになる。

このレンズ2枚と眼球の水晶体を合わせたレンズの焦点距離について考えよう。入射光を右へ伸ばしていき、また網膜へ集まる光を反対側へと伸ばしていくと、その交点は◯のところになる。これによって全体の焦点距離f2はf1よりも長くなり、被写体がより大きく見えることになる。オペラグラスの他に、レンズの前に装着するテレコンバーター(フロントテレコンバーター)などでも用いられている光学系である。

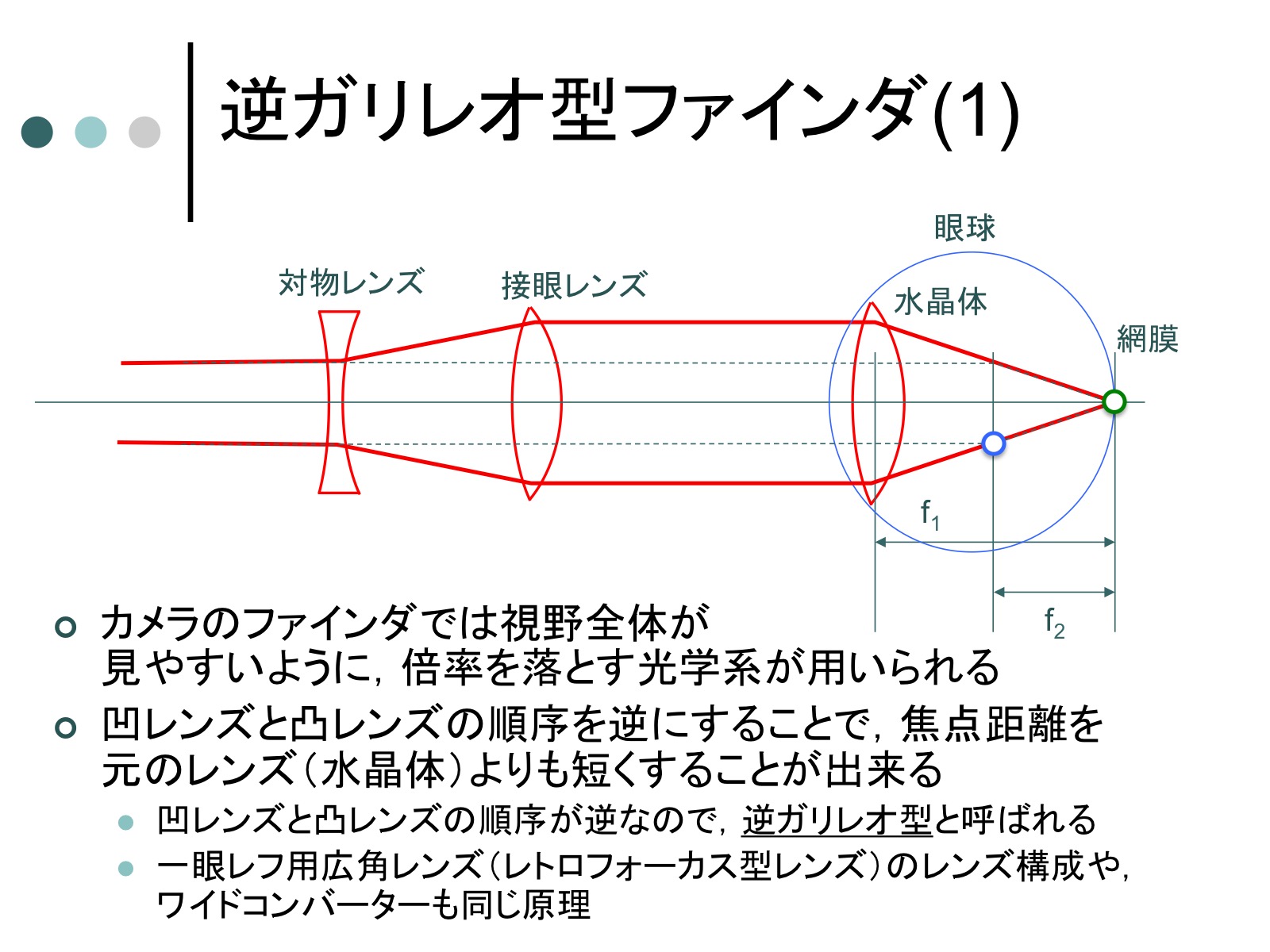

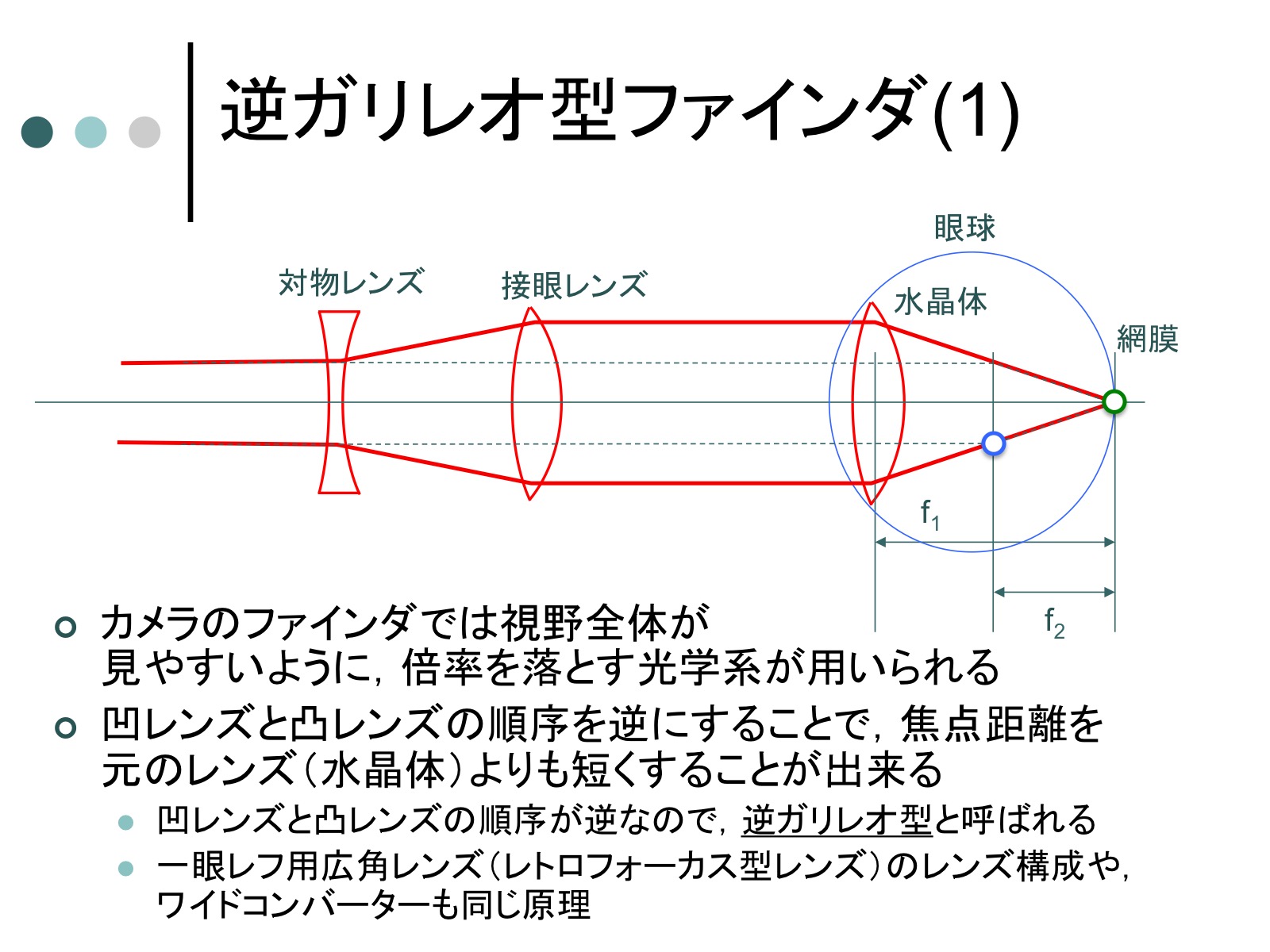

このガリレオ型の望遠鏡を逆に用いて、被写体を小さく見せる光学系が逆ガリレオ型ファインダに用いられている。対物レンズとして凹レンズを用い、それよりも焦点距離の長い凸レンズを組み合わせることで、やはりアフォーカル系が構成される。図のように入射光と出射光の交点f

1はもとの位置よりも網膜よりになり、焦点距離が短縮される。このような光学系はワイドコンバーターに用いられるし、一眼レフ用の広角レンズも同様にレンズ前よりに凹レンズを多く配置することで焦点距離を短くしている(レトロフォーカス型と呼ぶ)。

このような光学系により被写体を小さく見せることで、広角レンズでも撮影範囲全体をひと目で見渡すことが出来るファインダが実現できる。また逆ガリレオ型ファインダでは、「素通しファインダの問題点」で述べた枠の境界がぼやける問題を軽減することができるが、これについては後で説明する。

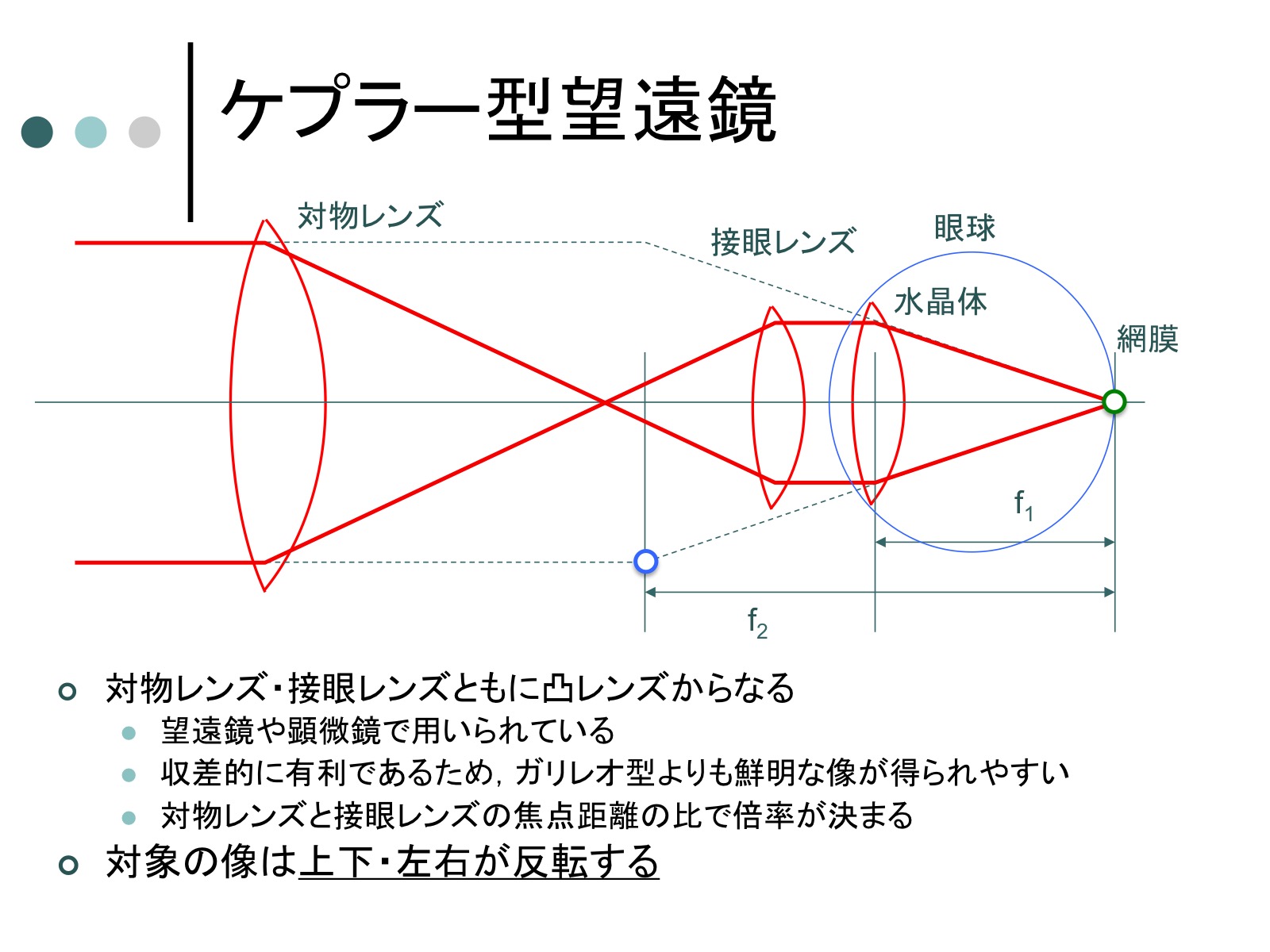

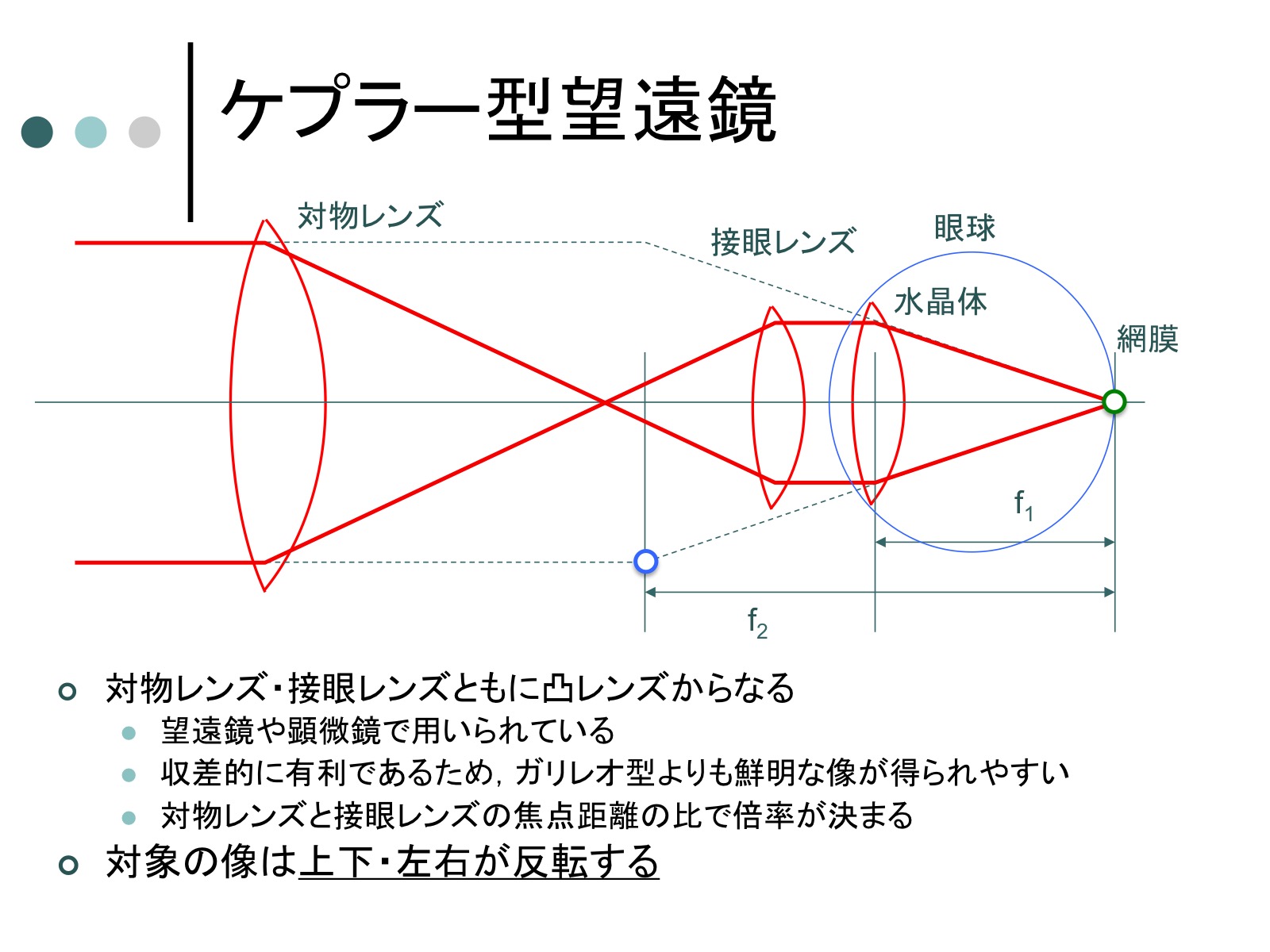

2つ目の望遠鏡の形式はケプラー型の望遠鏡で、この形式では対物レンズと接眼レンズの両方が凸レンズとなる。特徴的なのは、光学系の途中で光が一度1点に集まっていることで、これを実像と呼ぶ(その位置にフィルムを置くと実際に写真が出来るような像を実像という)。ケプラー型の望遠鏡では、入射光と射出光を延長していっても交点が出来ないので、考え方としては図にあるように、対称の位置にある光線との交点

◯を考えると良い。この場合、系の倍率は対物レンズと接眼レンズの焦点距離の比で決まる。つまり対物レンズの焦点距離が長いほど、または接眼レンズの焦点距離が短いほど倍率が高くなる。

ケプラー型望遠鏡の問題点として、像が上下・左右に逆転してしまうということが挙げられる。そこで正立正像が必要な双眼鏡などでは、次に示すようなプリズムが用いられる。

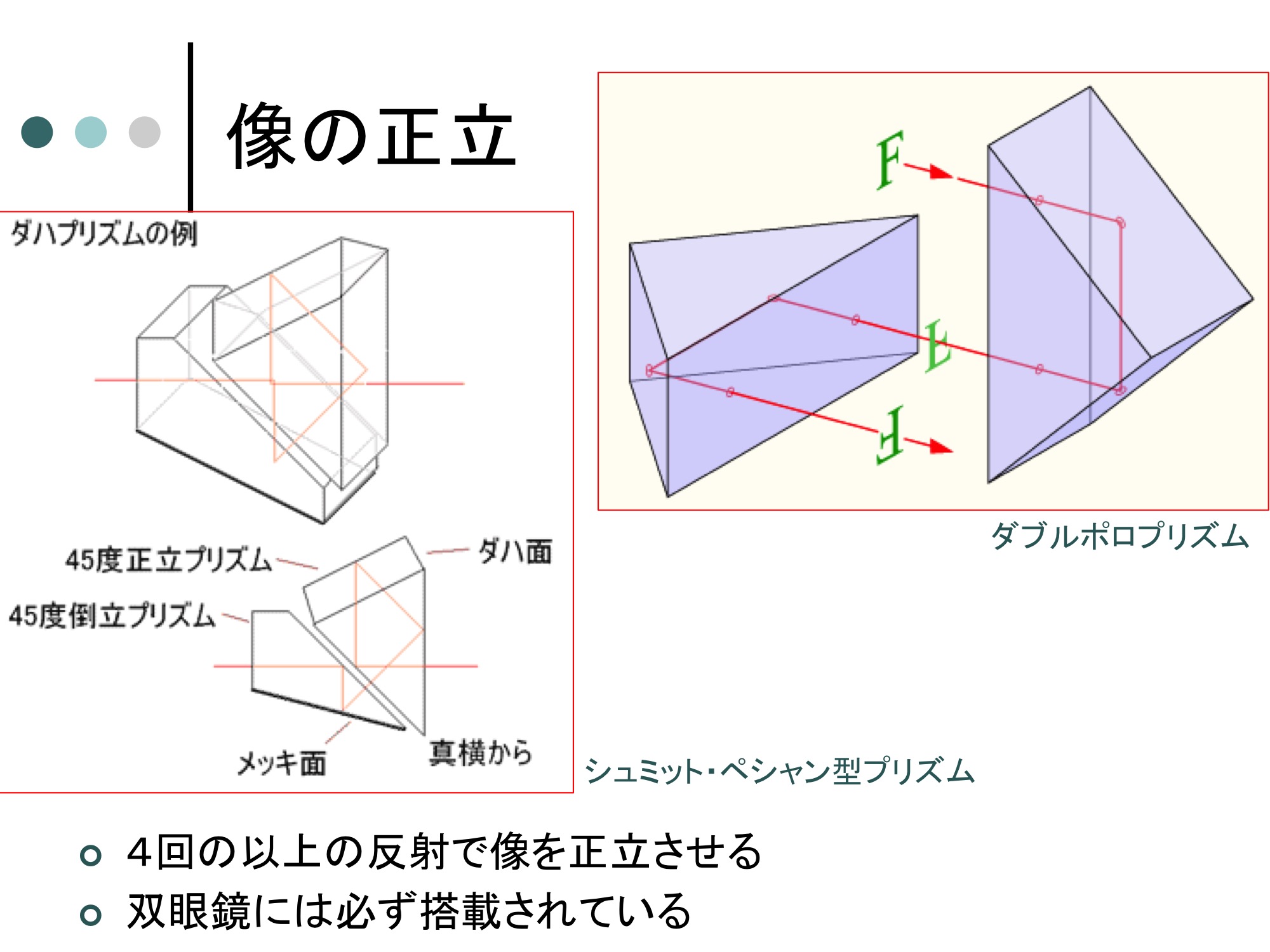

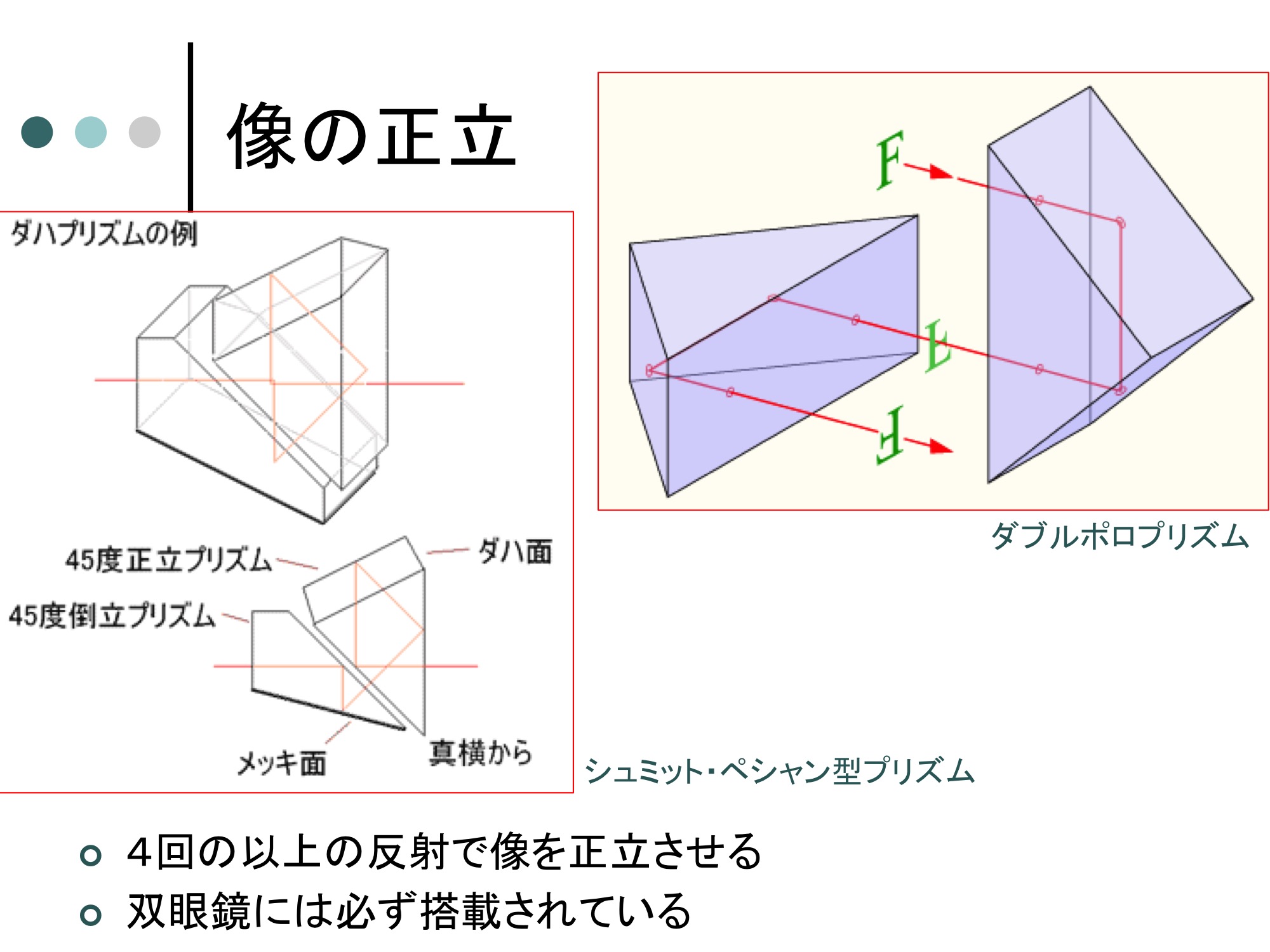

像を正立させるためには、鏡やプリズムによって光を反射させる必要がある。様々な形式のプリズムが提案されているが、ここでは代表的な2種類を示している。ダブルポロプリズムはもっとも単純でわかりやすい構成であるが、入射光と出射光の光軸がずれるという問題がある(双眼鏡ではこれを利用して、接眼レンズの間隔よりも対物レンズの間隔を広げり狭めたりしたものが多い)。シュミット・ペシャン型プリズムは6回の反射により、入射光と出射光の光軸を揃えつつ、像を正立させることが出来る。正確に直角に研磨された鋭い屋根型の面をダハ面と呼び、一眼レフカメラのペンタプリズムなどでも用いられている。これらのプリズムをケプラー型望遠鏡に挿入することで、正立正像の望遠鏡を実現できる。

視野境界(フレーム)の見せ方

ここでは写真を撮影するときのフレーミングに役立つ、視野の境界を視野内に示す方法について説明する。

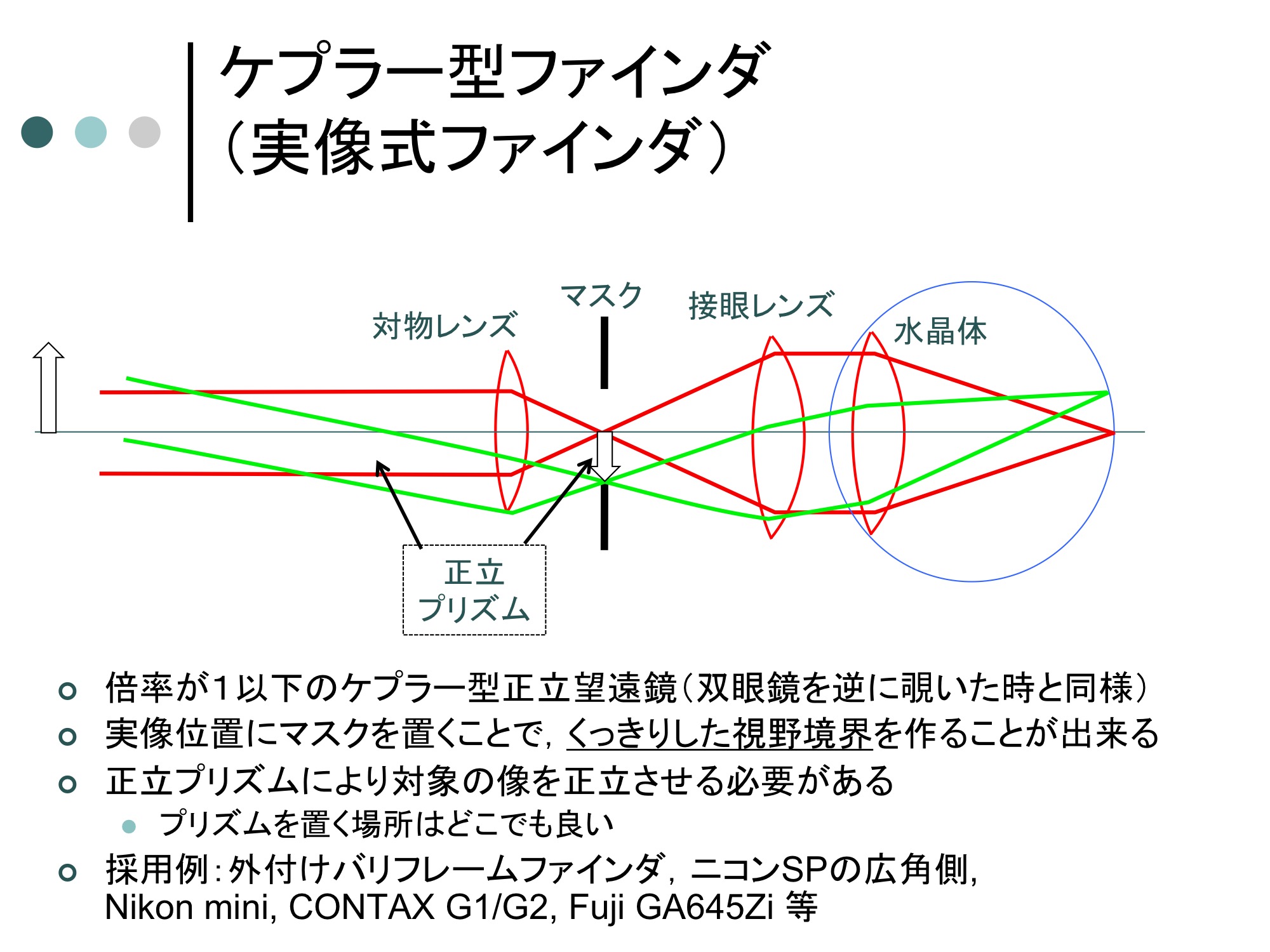

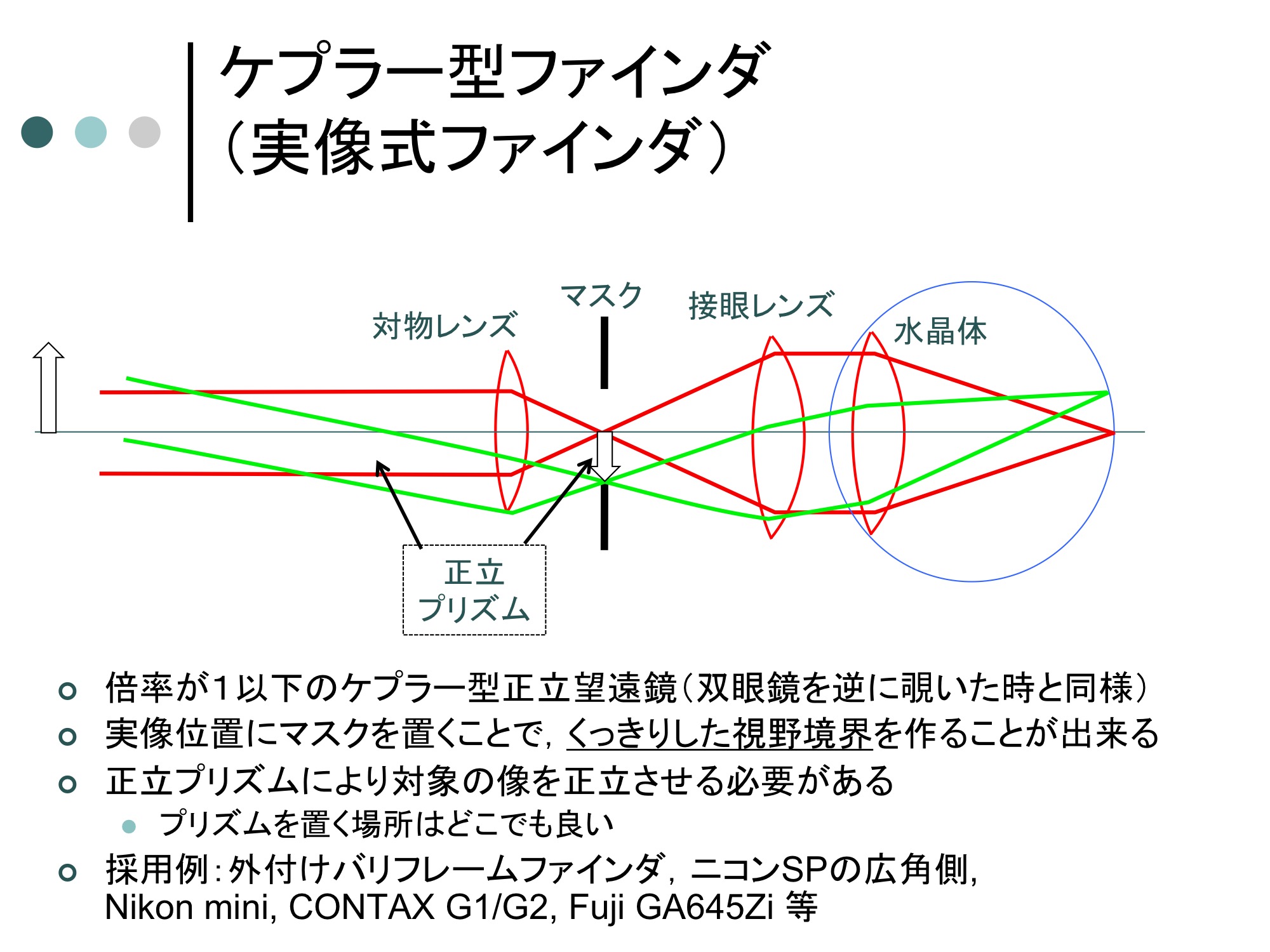

まずは最後に説明した、ケプラー型望遠鏡を応用したファインダである。倍率は対物レンズと接眼レンズの焦点距離の比で決まるので、対物レンズの焦点距離を短くすることで1以下の倍率の光学系を形成することが出来る。このとき、光学系の途中に実像が出来るため、その面に視野を区切るマスクを設置することで、視野外をくっきりと遮断するファインダを実現できる。図中で緑色で示した光線は、マスクの下端ぎりぎりを通過しているが、一切遮られていないので明るく見える。しかし、これよりも少しでも外側の物体については、その物体の実像が完全にマスクで遮断され完全に見えなくなる。

先ほど説明したように、ケプラー型の望遠鏡では像が逆転するために、正立プリズムを置く必要がある。これは原理的には、光学系のどこにおいてもよい(ただし多くの望遠鏡・双眼鏡やファインダでは対物レンズと接眼レンズの間にある)。

この形式のファインダは、例えばニコンSPの広角側ファインダに用いられている。ニコンSPでは50mm以上のレンズのために距離計を組み込んだファインダが搭載されているが、そのすぐ脇に28mmと35mmの焦点距離に対応したファインダも付いている。このファインダではマスク全体が28mmに対応しており、透明板に黒色で印刷された点線により35mmの画角も表示されている。ポロプリズム(2型)を用いることで、標準・望遠用と広角用の2つの接眼レンズの位置を寄せている。

このファインダ形式では、対物レンズの焦点距離が小さいことなどもあって、前から見た時にレンズが小型であることが多い。ライカやニコンの外付けファインダにバリフレームファインダと呼ばれるものがあり、このファインダではL型の不透明板が2枚一組で動くことでマスクの大きさを変えるようになっている。そのため、レンズの焦点距離に合わせて視野の大きさを変えると、ファインダ像の倍率はそのままで、周囲を覆う黒い部分の中から見える範囲だけが変化する。新しいカメラには、マスクを物理的に動かす代わりにマスク部分に置いた液晶パネルの表示を変えることで画角の変更やパララックス補正、ファインダ内への情報表示を行うものもある。

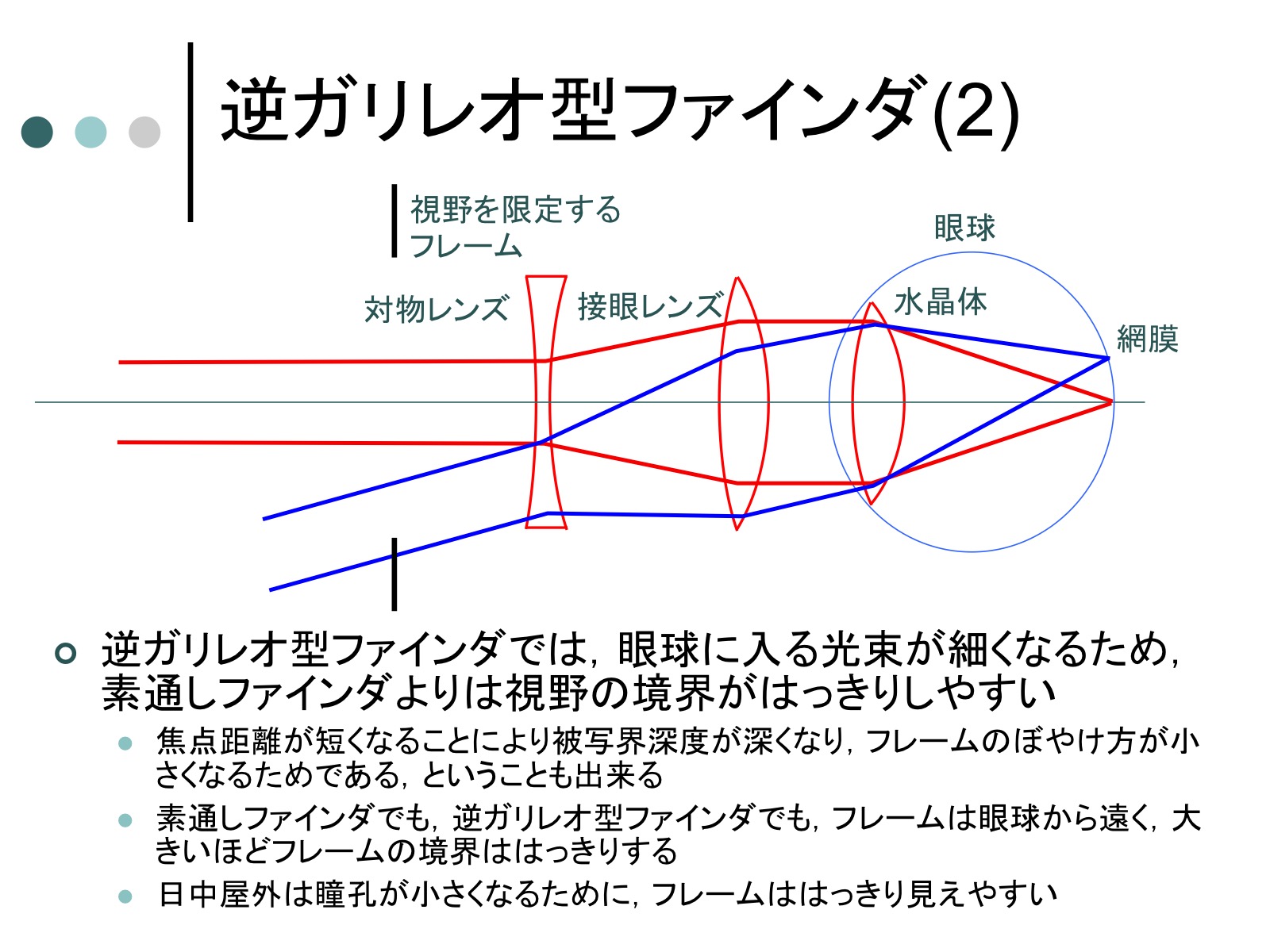

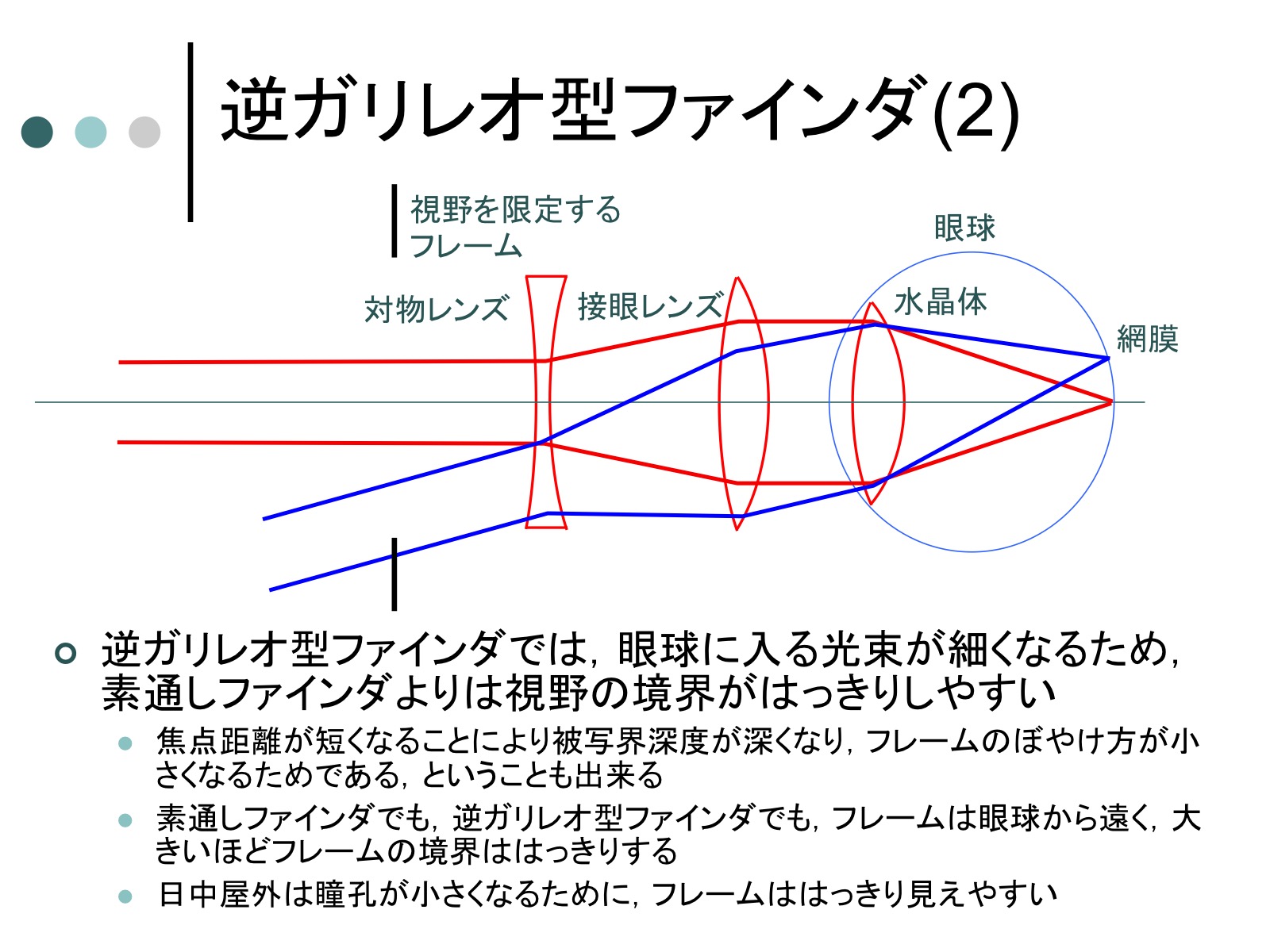

それでは逆ガリレオ型ではどうだろうか。この形式ではどこにも実像がないので、くっきりした視野枠を見せることが出来ない。しかし上図で分かるように、ファインダに入射する光線の幅は眼球の瞳孔径よりも小さいために、マスクをある程度離して設置すれば、相対的に裸眼で覗くファインダよりもはっきりした視野枠を見せることが出来る。バルナック型ライカを始めとして、多くのカメラでこの形式のファインダが用いられている。

上記2つの方法とは別に、ファインダ内に視野を区切る枠(フレーム)を合成して見せるファインダがある。このファインダの基礎となるのは、ルーペ光学系である。ルーペは眼球の前に凸レンズを置くことで、裸眼ではピントが合わせられないぐらい近くの物体でもはっきり見ることが出来る光学系である。上の図では、xの距離にある物体がルーペの光学系により250mm先に見えるようになっている。ファインダ光学系では、枠の光学的な位置が1m先に見えるように設定されているものが多い。

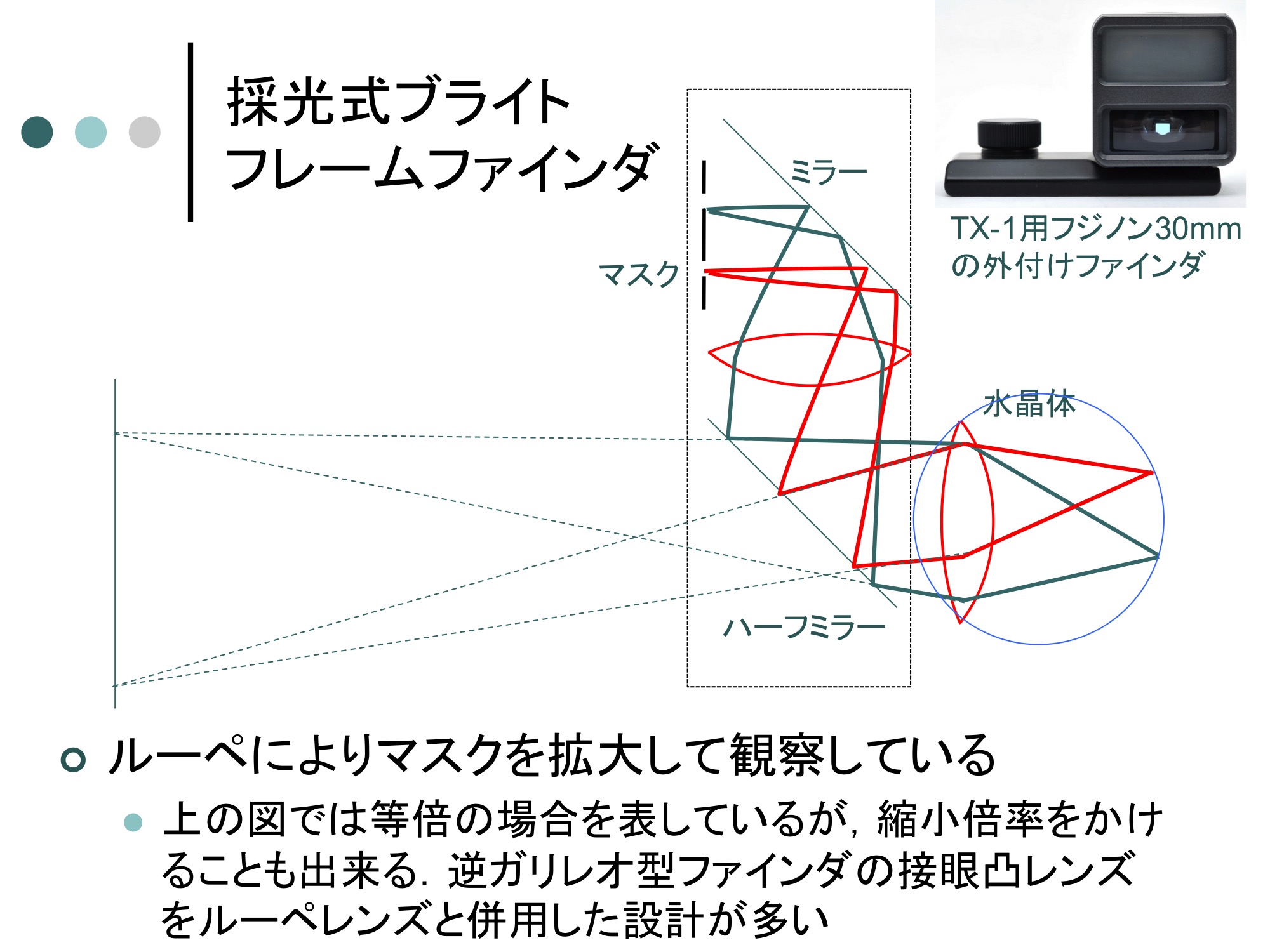

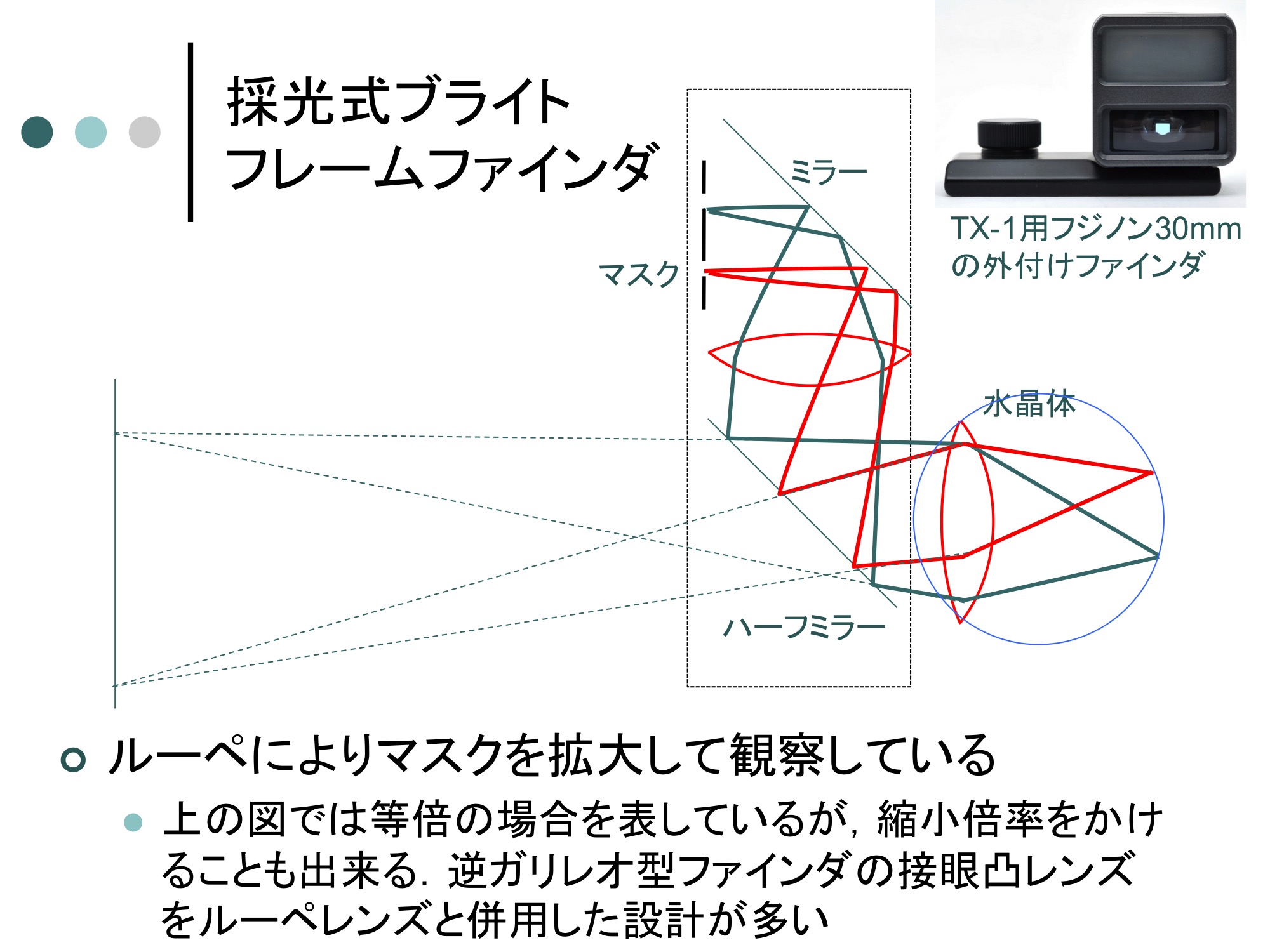

このルーペ光学系を応用したファインダ形式の1つが、採光式ブライトフレームファインダである。マスクに穴を開け、その穴を通過した光をルーペで見ることにより、枠の形を大きく、はっきりと見ることが出来る。しかしそれだけでは被写体がマスクに遮られて見えなくなるので、ハーフミラーを用い、被写体の像とマスクの像を重ねて観察するようにする。枠が視野の中で輝いて見えるため、ブライトフレームと呼ばれる。

上の例では、被写体と眼球の間にはハーフミラーしかないために、被写体は元の大きさのままで見える。これを等倍と呼ぶ。等倍では視野全体が見渡しにくいために、多くのカメラでは逆ガリレオ型の光学系と組み合わせることで縮小倍率をかけたものが多い。このとき、逆ガリレオ型の接眼凸レンズが、そのままブライトフレームのルーペを兼ねるものが多い(後に示す「距離計(4)」の光学系がその例である)。

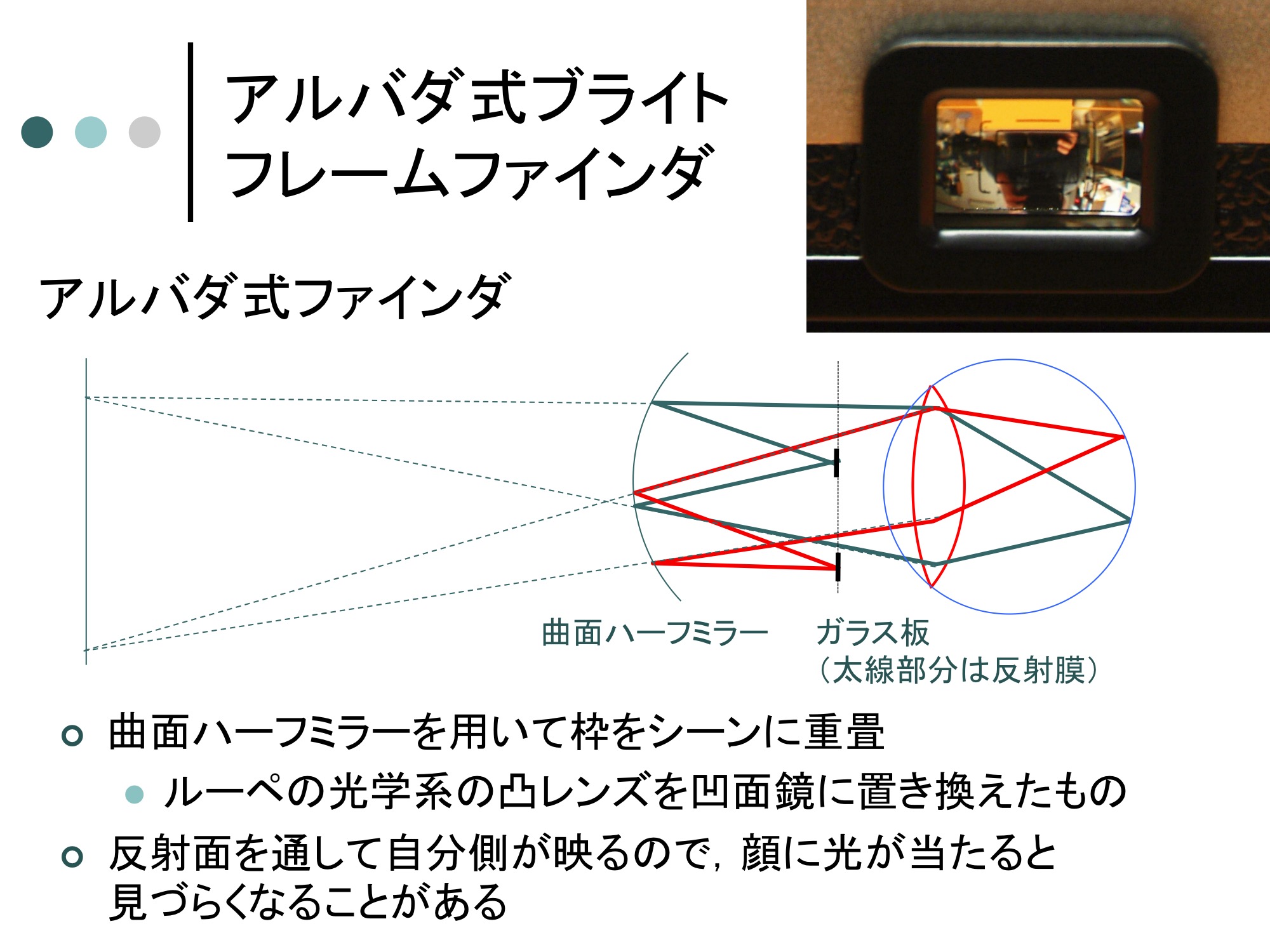

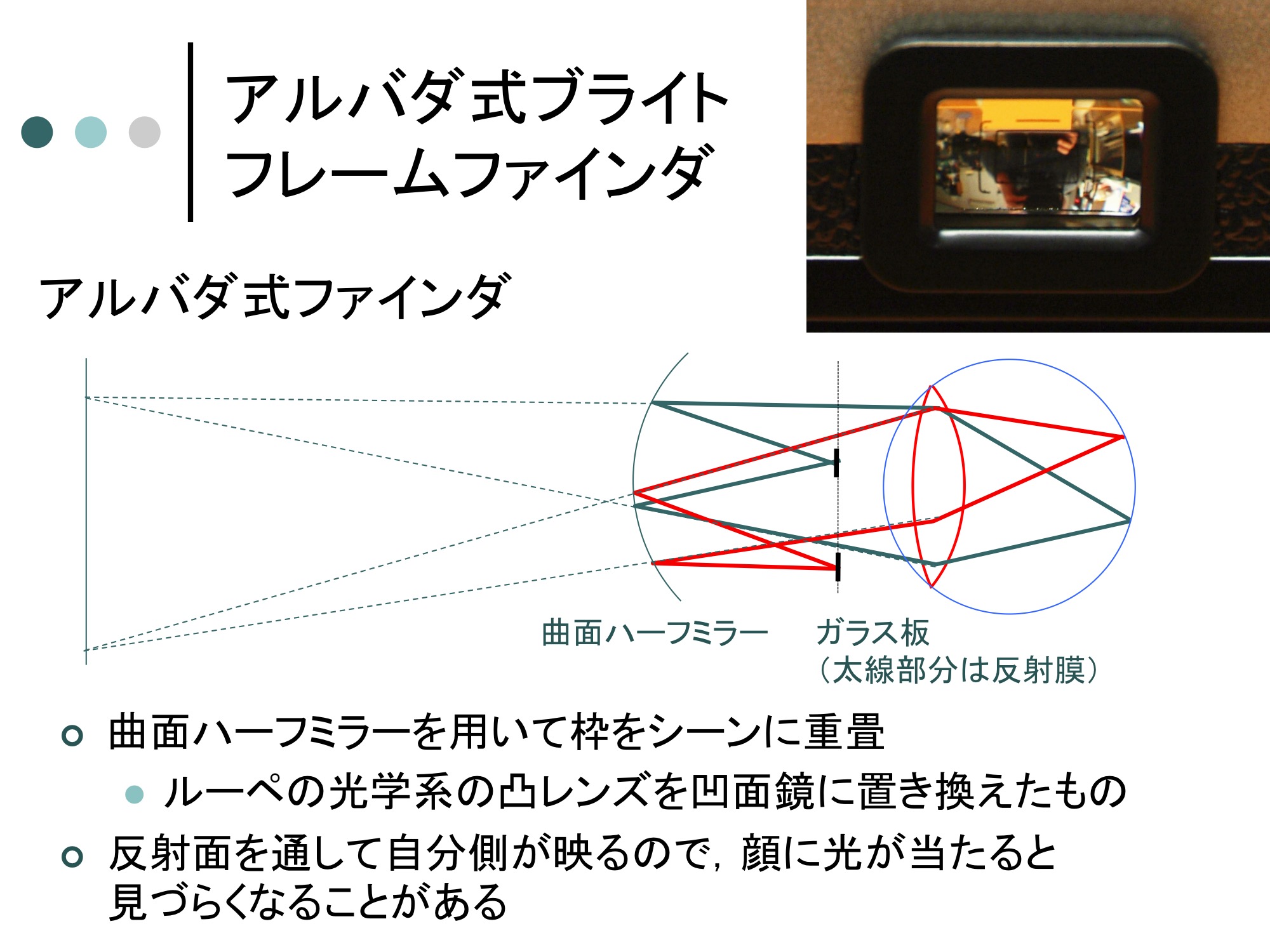

採光式ブライトフレームファインダではその名の通り、マスクへ光を取り入れるための採光窓を設ける必要があり、ファインダの占める体積が大きくなる。そこでこれを避けるために、凹面鏡を利用したファインダがアルバダ式ファインダである。凹面鏡は光を集める効果があるため、凸レンズと同じ働きを持つ(ルーペとして働く)。そこでマスクを通して凹面を見ることで、マスクの像を視野内に合成することが出来る。この図ではハーフミラーは光の屈折効果がないために、等倍のアルバダ式ファインダとなっている(

ニコンS2/S3などが採用している)。

この形式は構造が簡単だが、マスクの大きさを変えるのが簡単でないことや、顔にあたった光がハーフミラーによって眼に入るために、逆光では視野がギラギラして見づらくなることがあることが欠点として挙げられる。

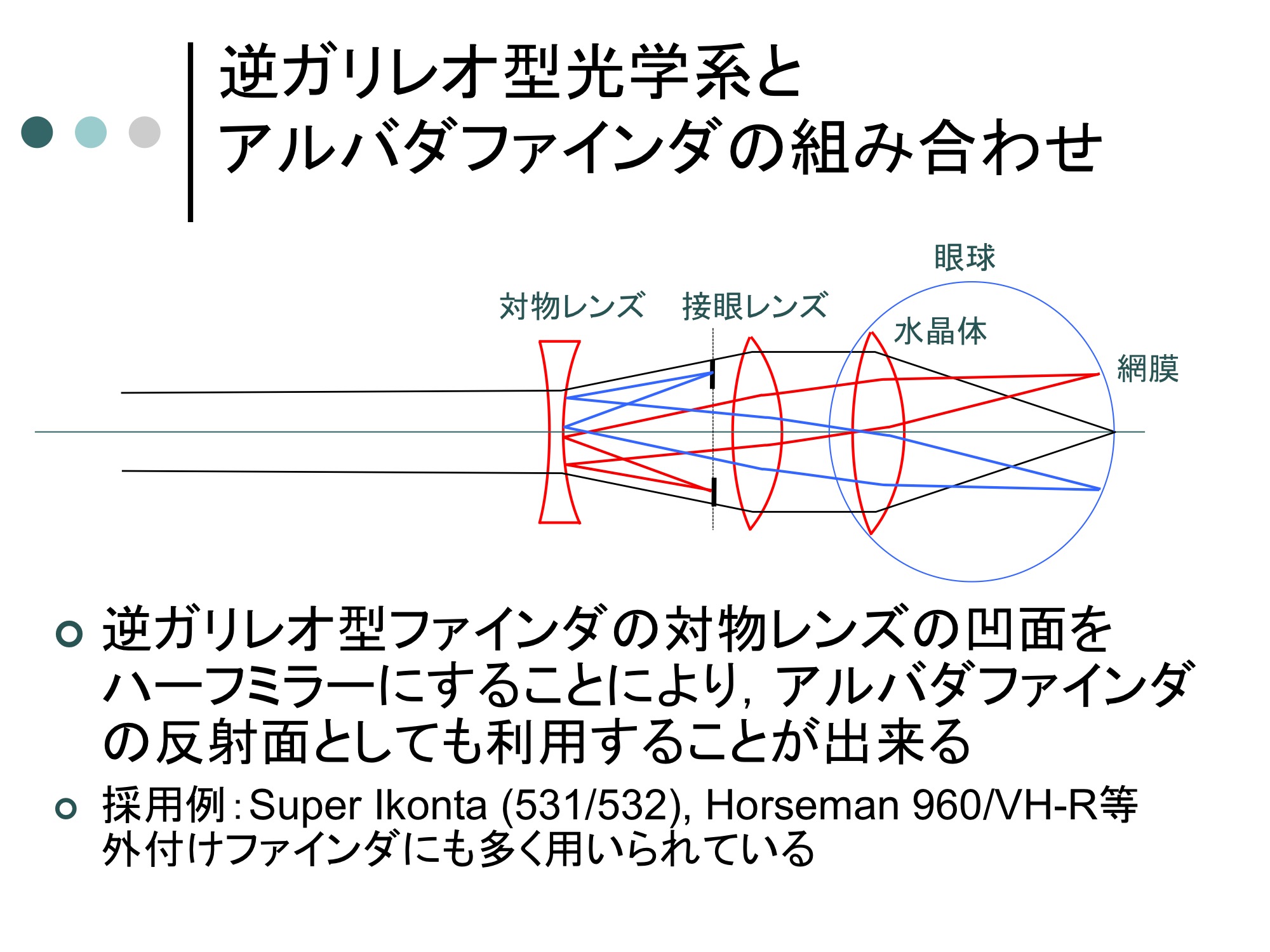

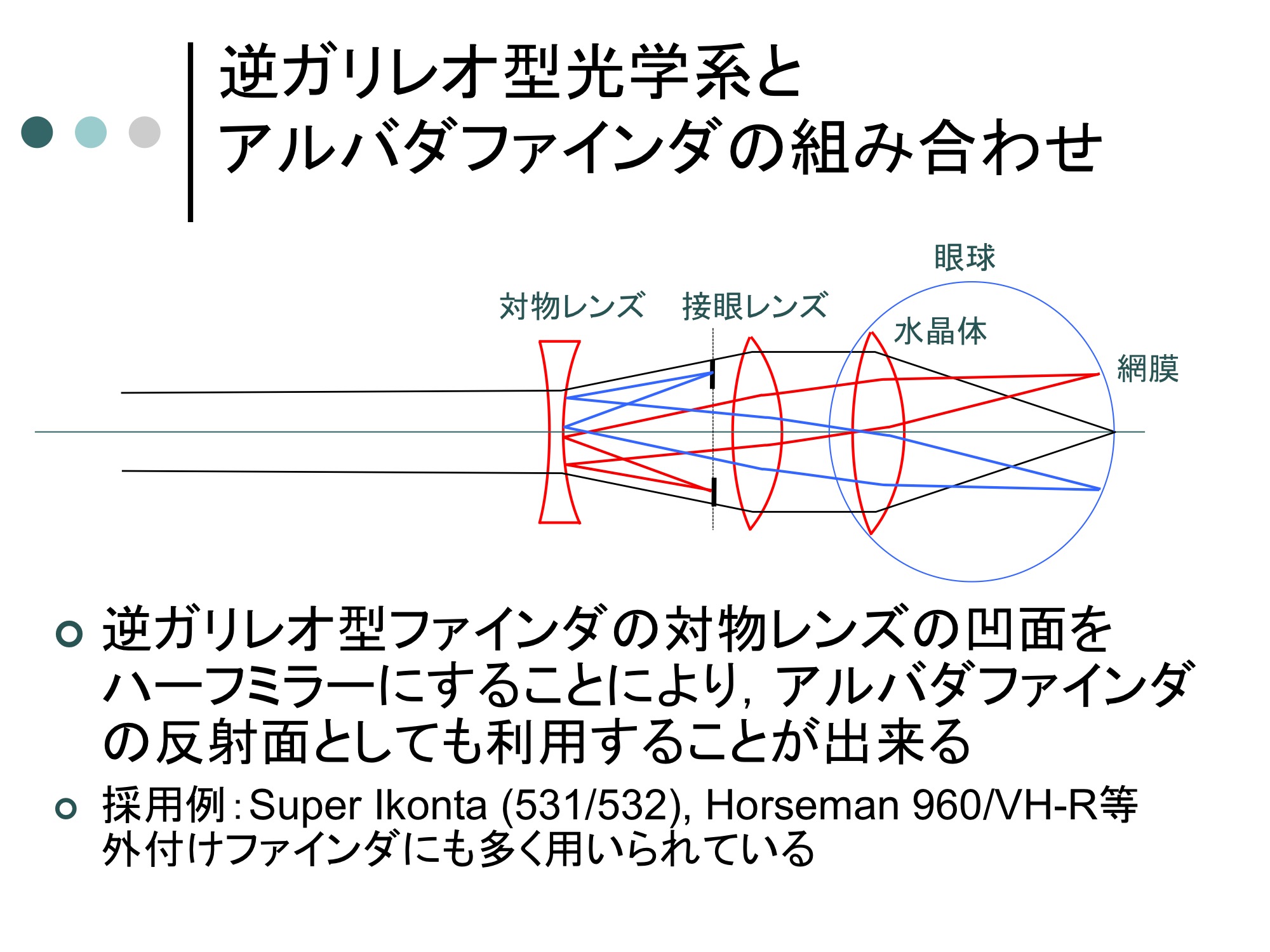

アルバダ式ファインダでは縮小倍率を掛けるために、逆ガリレオ型の光学系と組み合わせたものが多い。このとき、対物レンズの手前側の凹面や接眼レンズが、ブライトフレーム枠を見るためのルーペとして働くので合理的である。カメラのアクセサリシューに乗せる、単体ファインダ(外付けファインダ)にも多く見られる形式である。

距離計との組み合わせ

さていよいよ、これまでに述べた様々な視野の示し方に、距離計の光学系を組み合わせる方式について見ていこう。

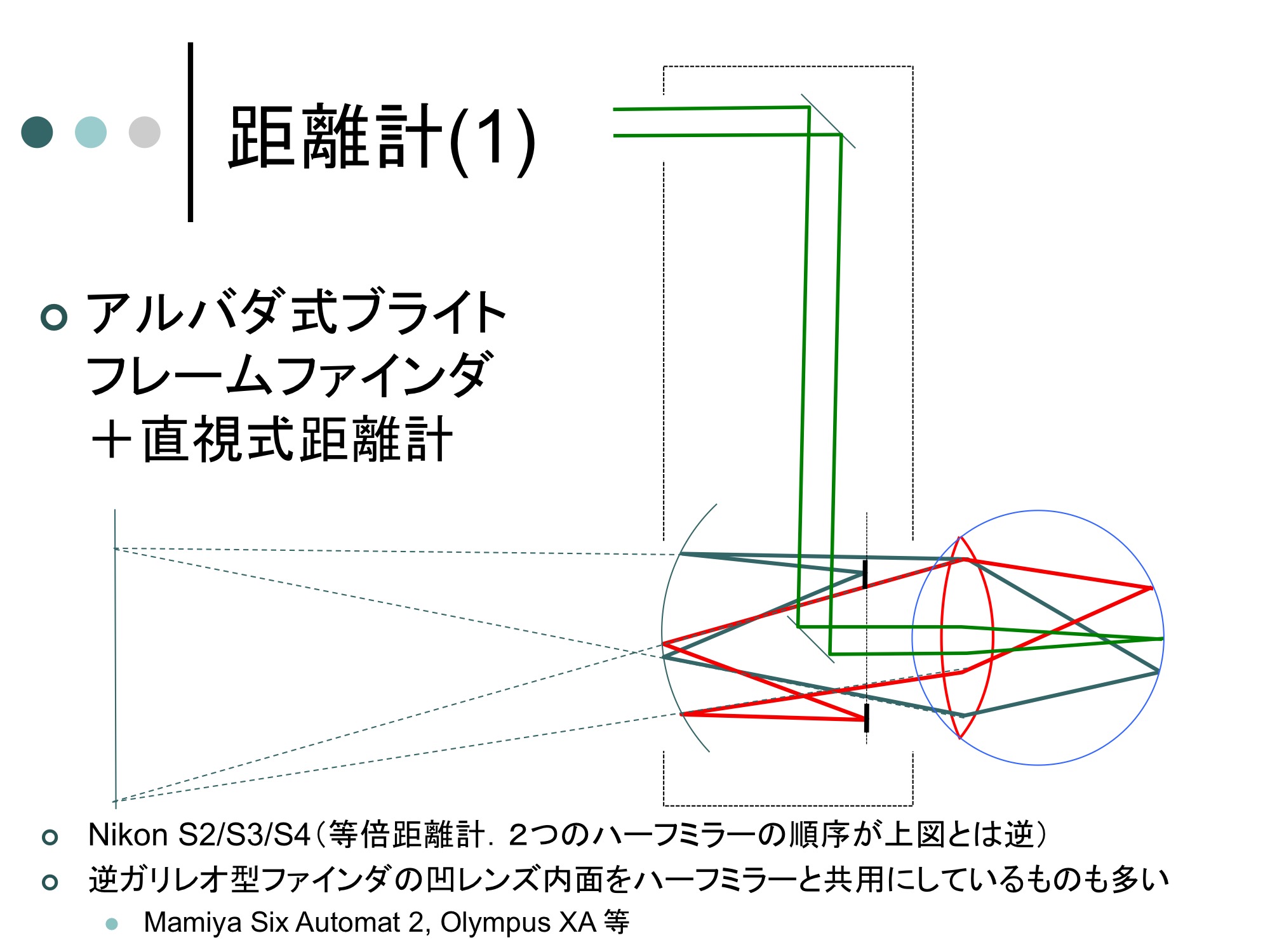

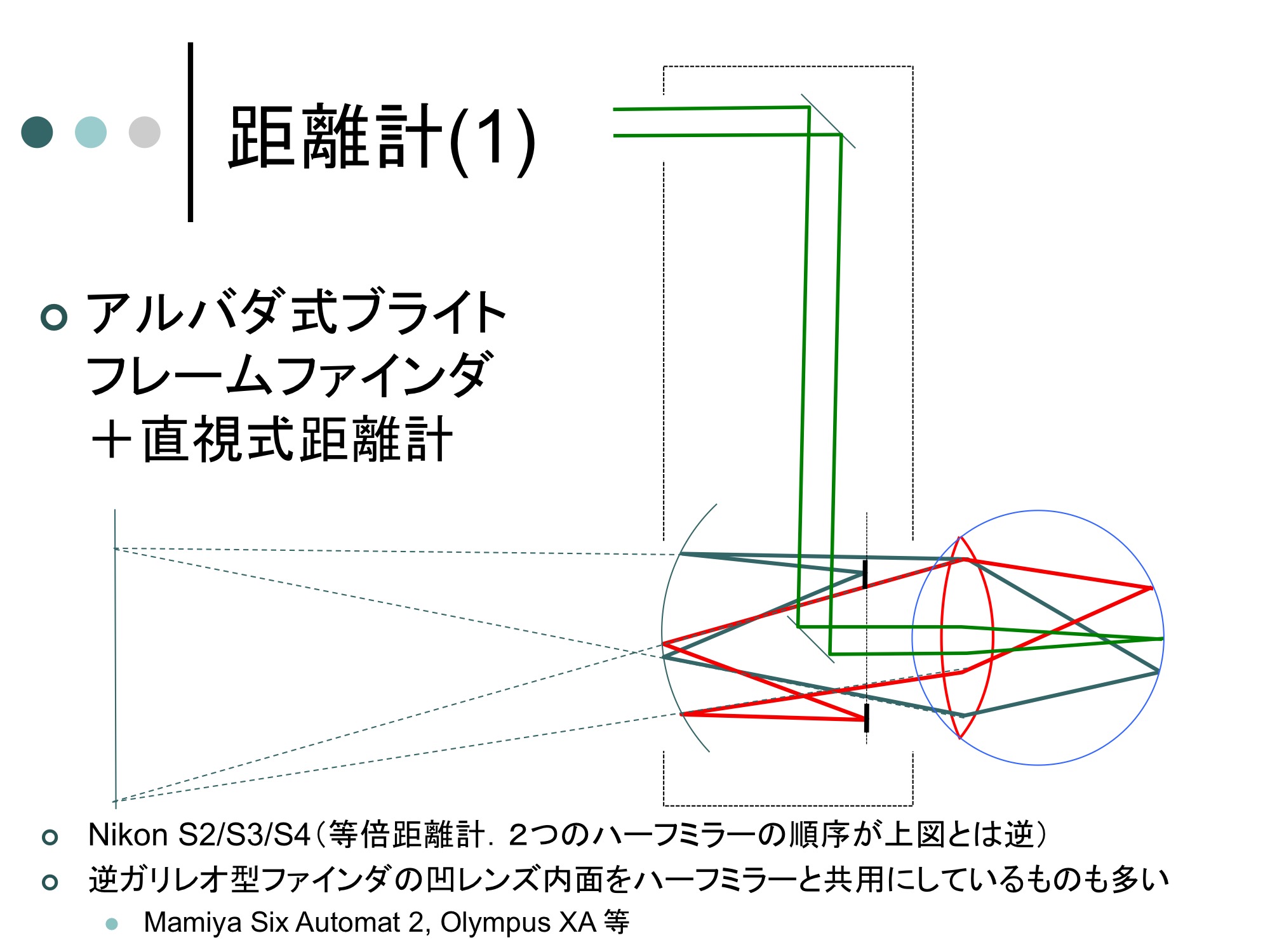

距離計として最も単純なものは、2つの反射面を置いただけのものである。図のように光学系の中ほどにハーフミラーなどを置き、少しずれた位置から取り込んだ光を合成する。上のミラーの角度を調整して二重像を一致させ、距離を求める。

ニコンS2/S3等はこのような等倍のアルバダ式距離計ファインダを持つ。ただしハーフミラーと凹面鏡の順序は逆になっており、眼球から順に反射マスク、凹面鏡、45度のハーフミラーの順になっている。凹面鏡は周囲部分のみを反射面とし中央付近は素通しにすることで、被写体や距離計可動像が暗くなりすぎないように工夫されている。またその他のカメラでは、先に述べた逆ガリレオ型の光学系にハーフミラーを組み込んだものが多い。この場合は、ファインダの対物凹レンズと同じ焦点距離の小さな凹レンズを距離計側にも設置し、ファインダ視野像と距離計可動像の倍率を等しくする必要がある。

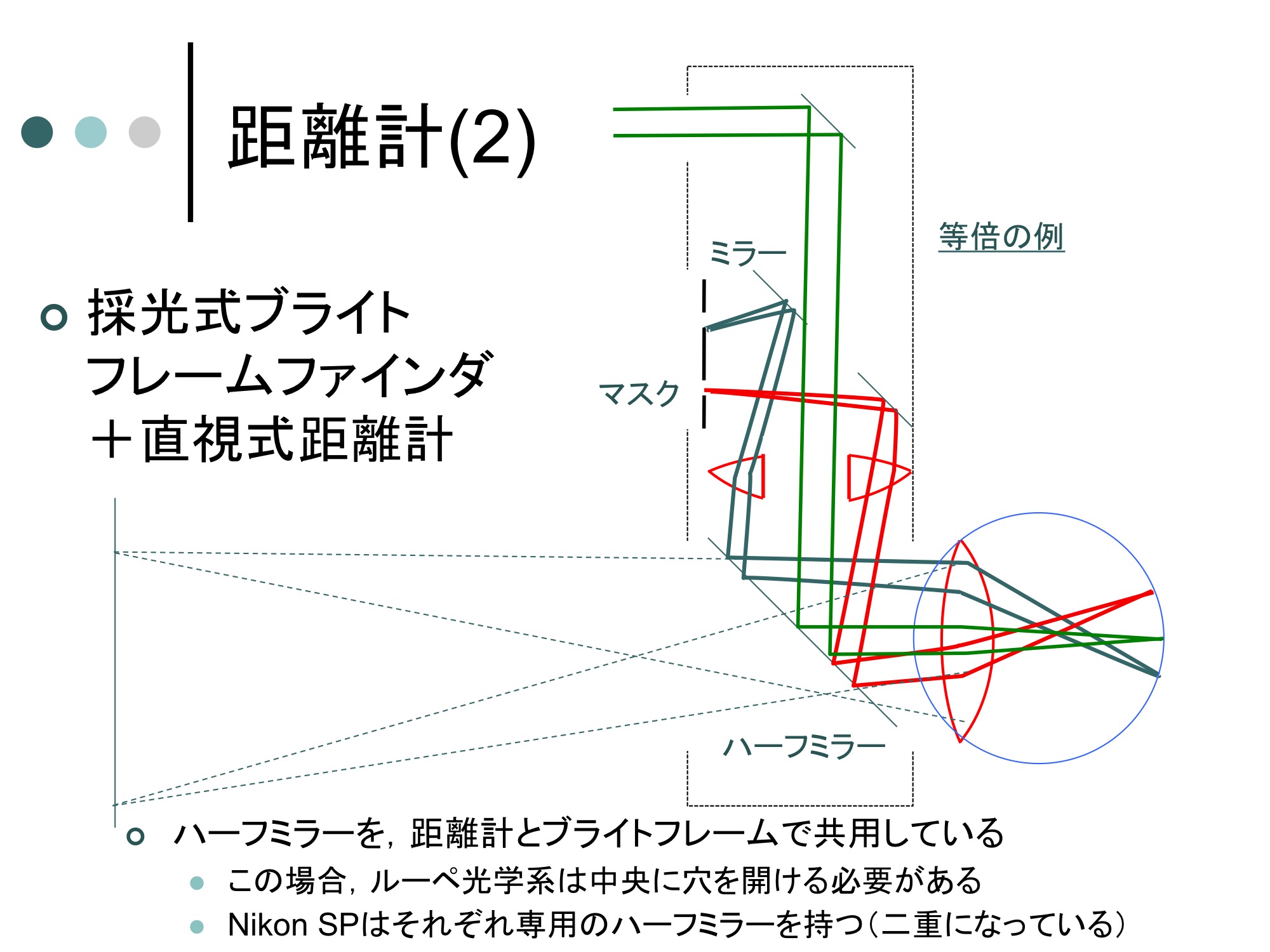

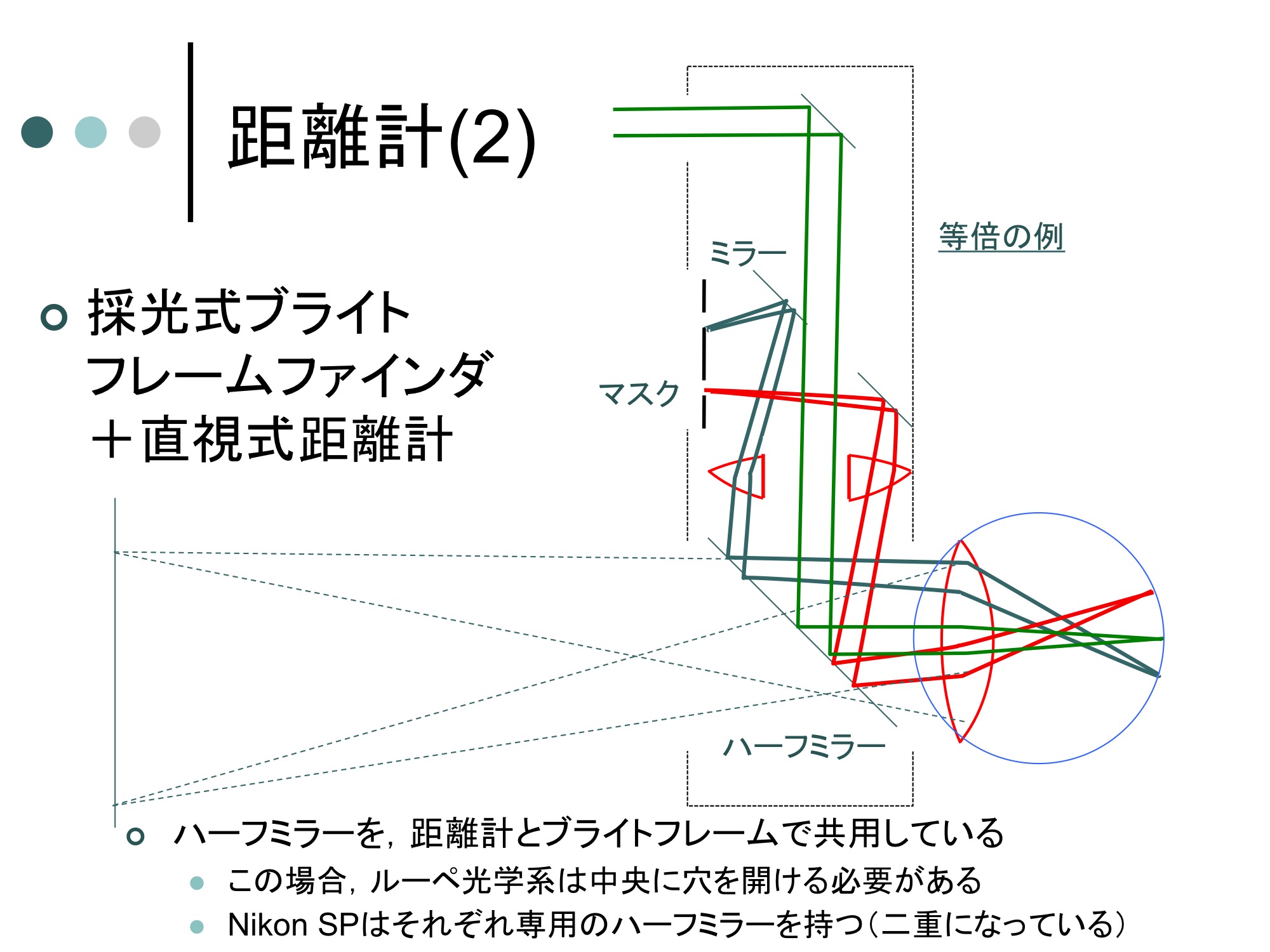

次に示すのは、採光式ブライトフレームと距離計を組み合わせたものである。距離計からの光はレンズによって屈折されるといけないので、レンズに穴を開けるか、他の経路から光を回すことでブライトフレームのためのルーペ光学系を避ける。

ニコンSPのファインダでは、被写体に近い第1のプリズムで距離計像を合成し、次に後ろ側の(眼球に近い側の)第2のプリズムでブライトフレームからの光を合成するこことで等倍の距離計ファインダを実現している。

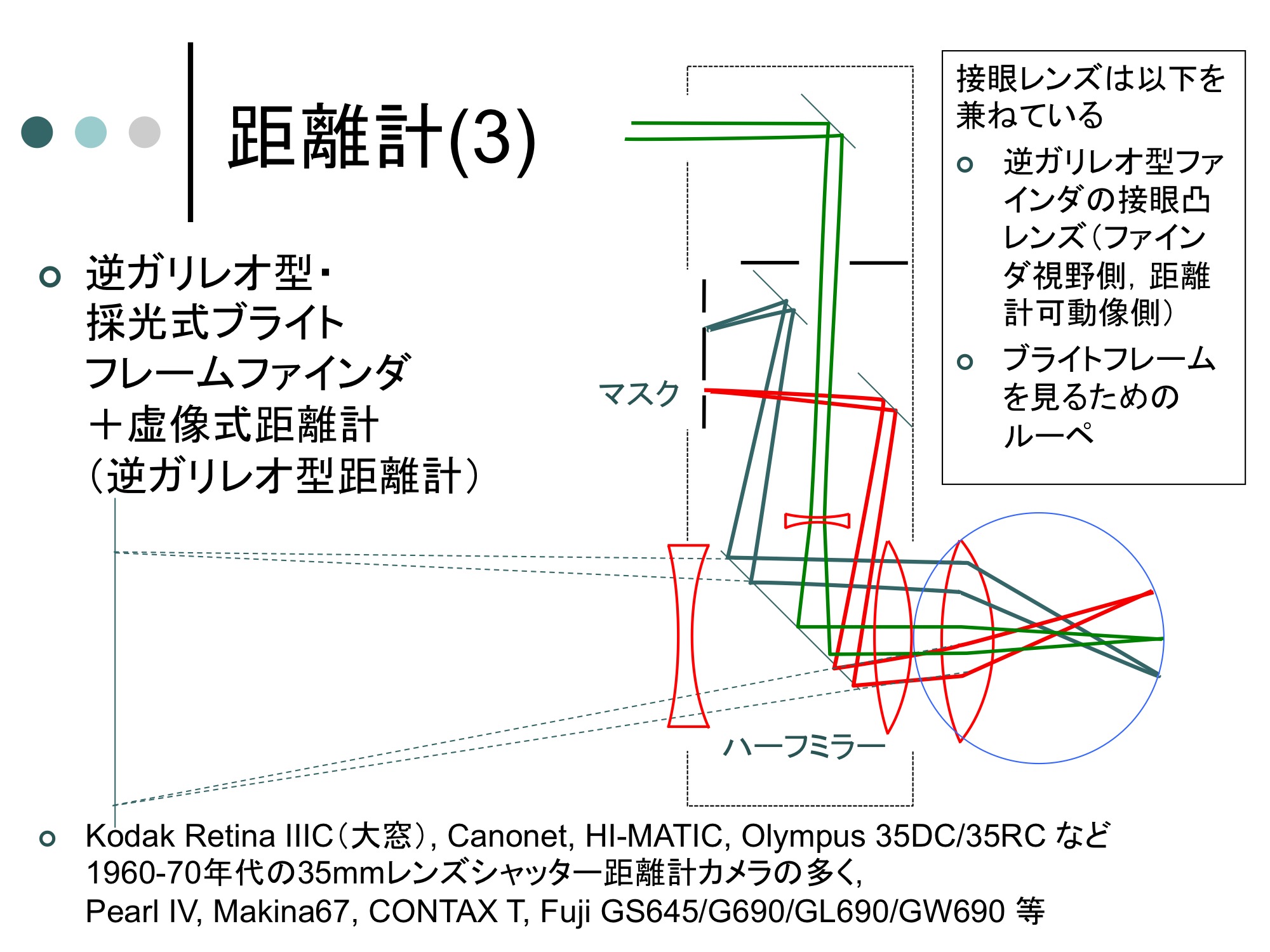

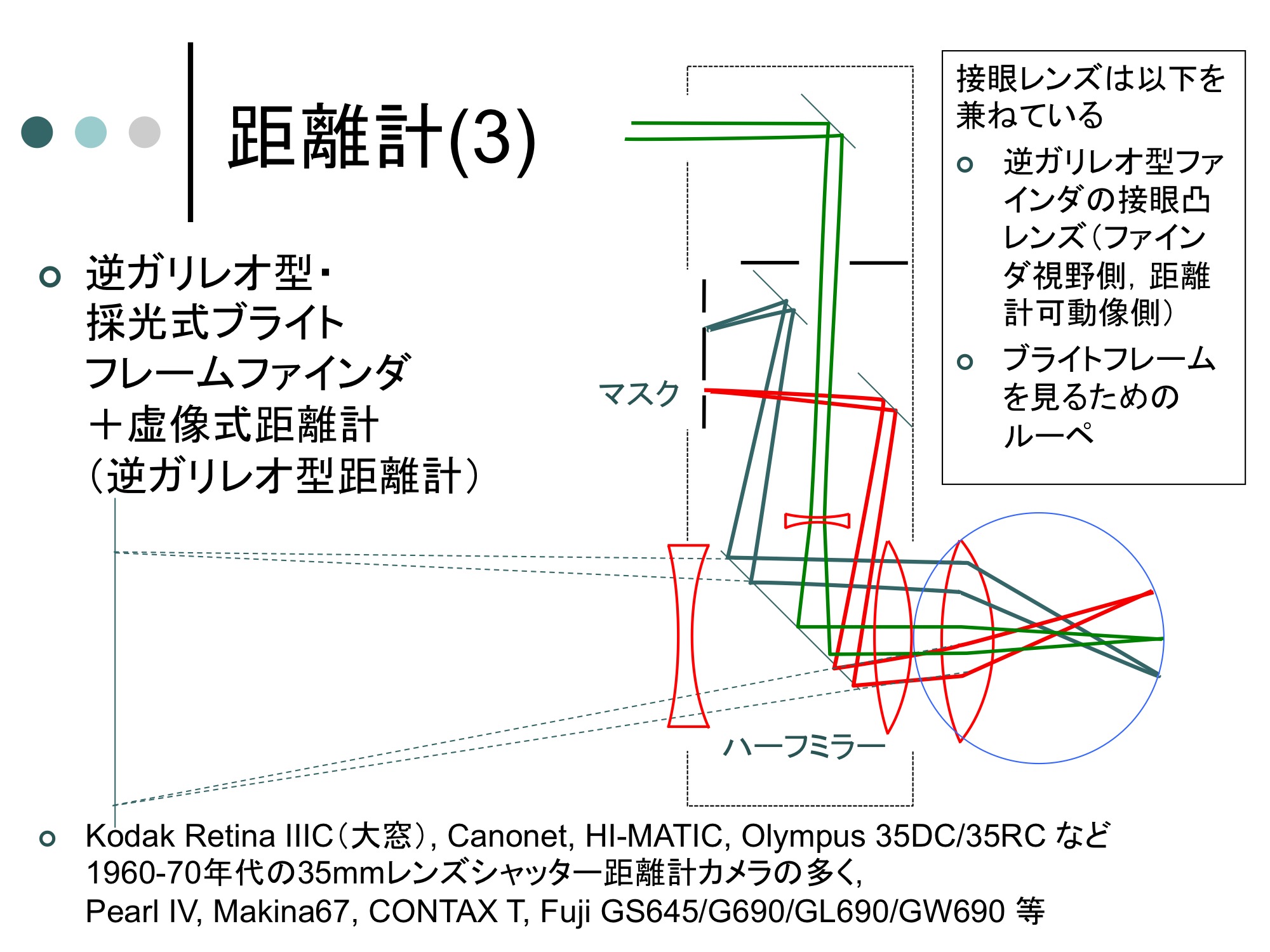

逆ガリレオ型により縮小倍率をかけるときは、図のような形式のファインダが多い。対物凹レンズとまったく同じ焦点距離の小さな凹レンズを距離計側にも設け、距離計可動像とファインダ像が同じ大きさに見えるようにする。逆ガリレオ型光学系の接眼凸レンズは、ブライトフレームを見るためのルーペ系としても働く。このとき、距離計可動像側も逆ガリレオ型光学系であるために、途中にマスクをおいても、距離計可動像の境界は完全にはくっきりせず、ぼんやりと合成されることになる。非常に多くのカメラがこの形式のファインダを持つ。

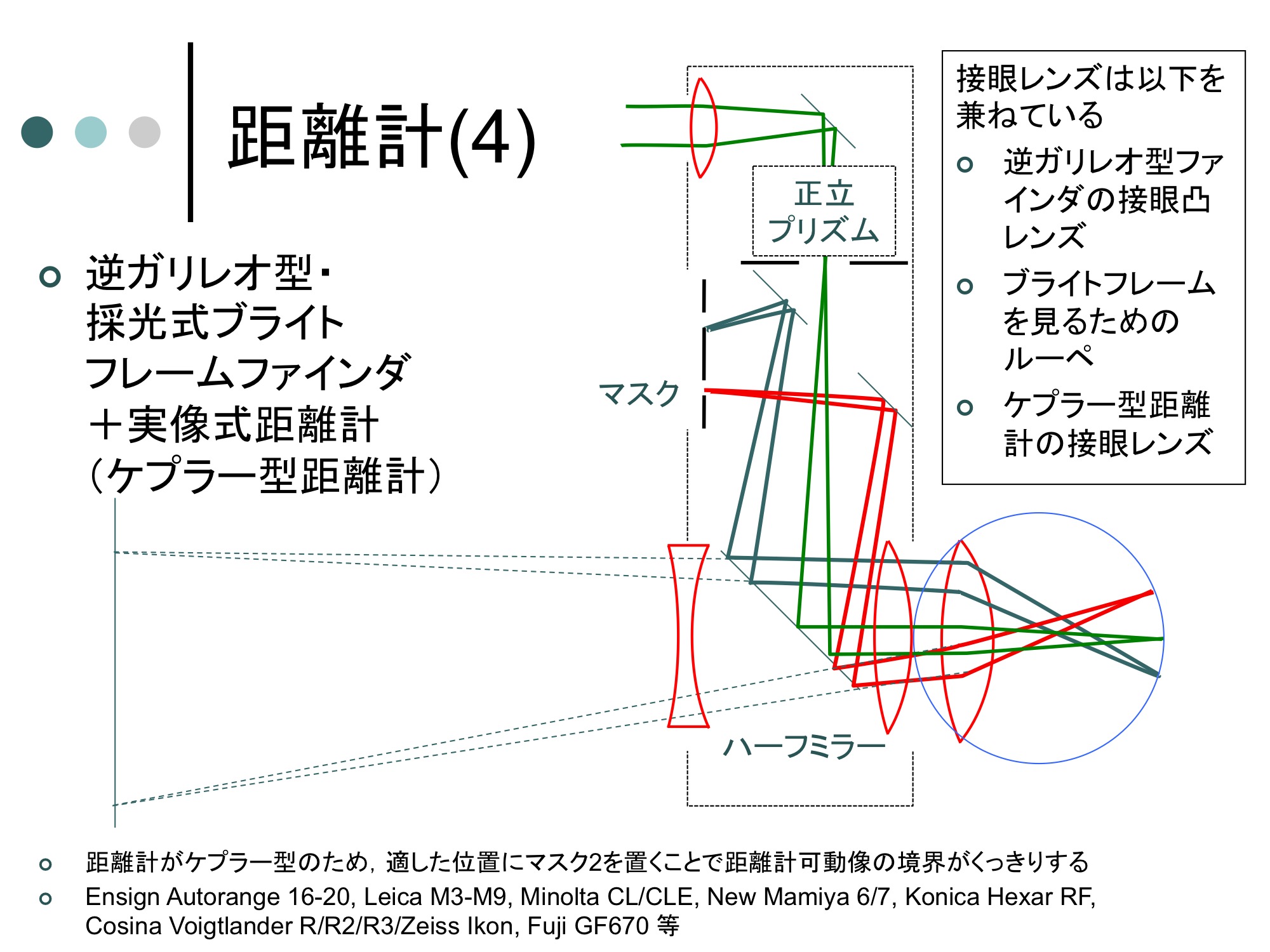

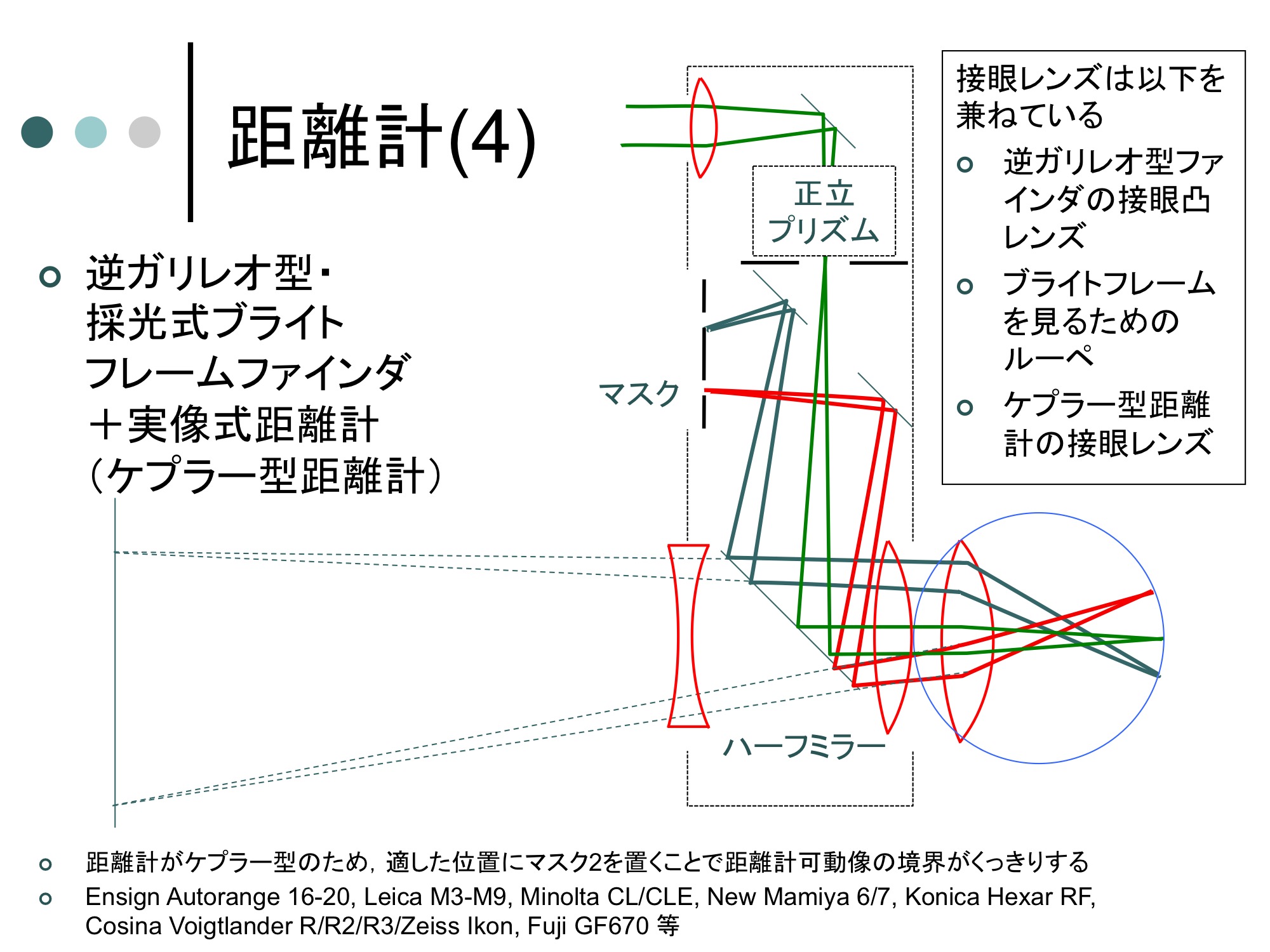

さらに高度な距離計の形式として、上図のような形式がある。ファインダそのものは逆ガリレオ型となっているが、距離計可動像側のみケプラー型になっているものである。巧妙なことに、多くの場合、接眼凸レンズは逆ガリレオ型ファインダの接眼レンズ、ブライトフレームを見るためのルーペ、そして距離計可動像を観察するためのケプラー型望遠鏡の接眼レンズを兼ねている。マスクが2つあり、距離計可動像側のマスクを、ブライトフレームのマスクと光学的に同じ位置(共役の位置)に置くことで、その双方が同じ距離に見える。距離計可動像側には、対物レンズの凸レンズと正立プリズムが必要となり、この凸レンズの焦点距離は逆ガリレオ型の対物凹レンズと焦点距離の絶対値が同じでなければならない(そうすることで逆ガリレオ型とケプラー型の倍率が等しくなり、像を一致させることが出来る)。

この形式のファインダでは、小型の正立プリズムを組み込む必要があり、コストや組み立て精度などの点でもシビアであるが、距離計可動像の視野境界がくっきりすることで、上下像一致式の距離計としても利用できると言われる。ライカM3がこの形式を採用し、同時にブライトフレームのマスクの切り替えやパララックス補正なども実現していたために世界に衝撃を与えたが、英国エンサイン・オートレンジ16-20は採光式ブライトフレームと実像式距離計を備えたカメラとしてはわずかに先行していた。

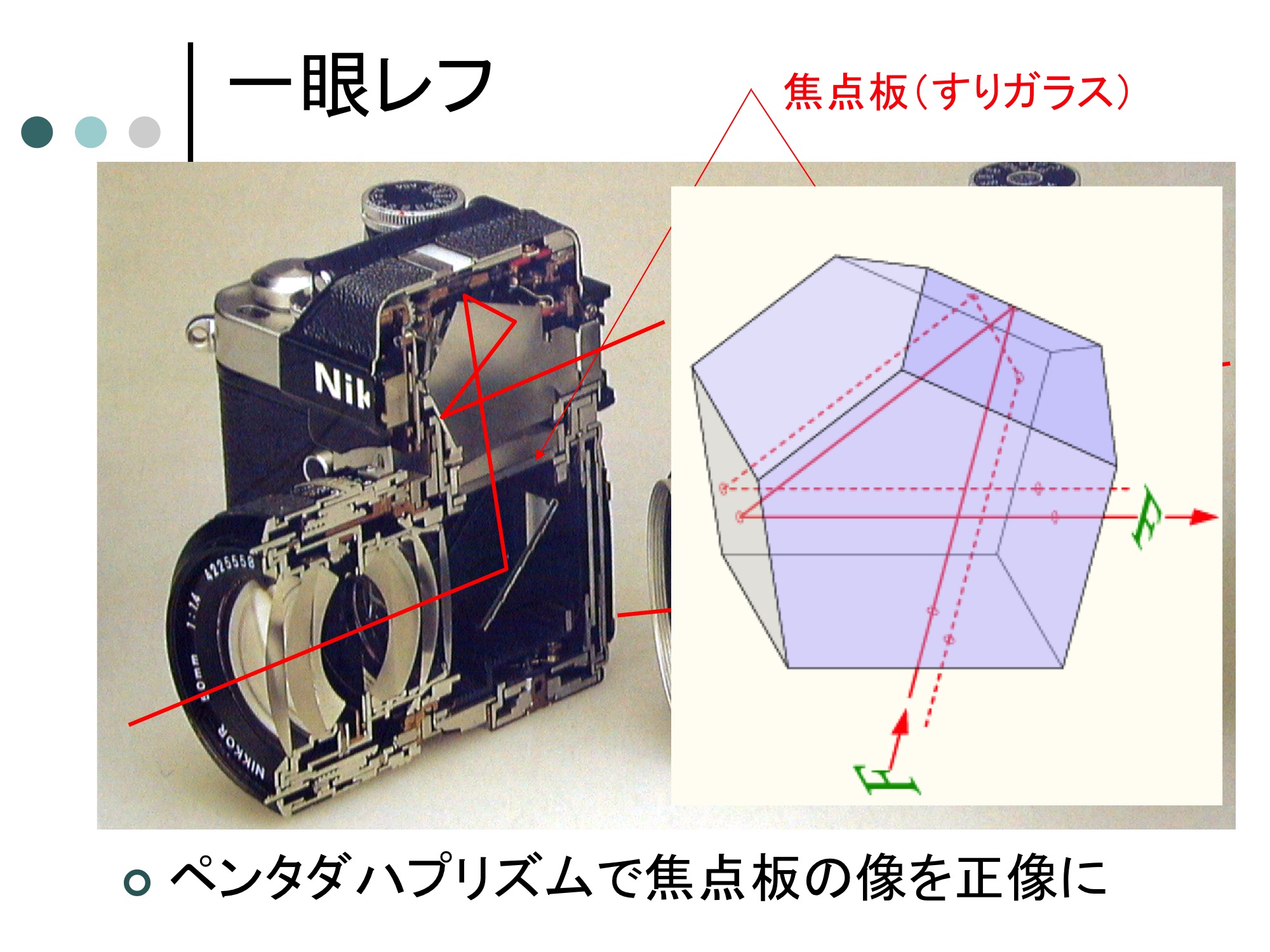

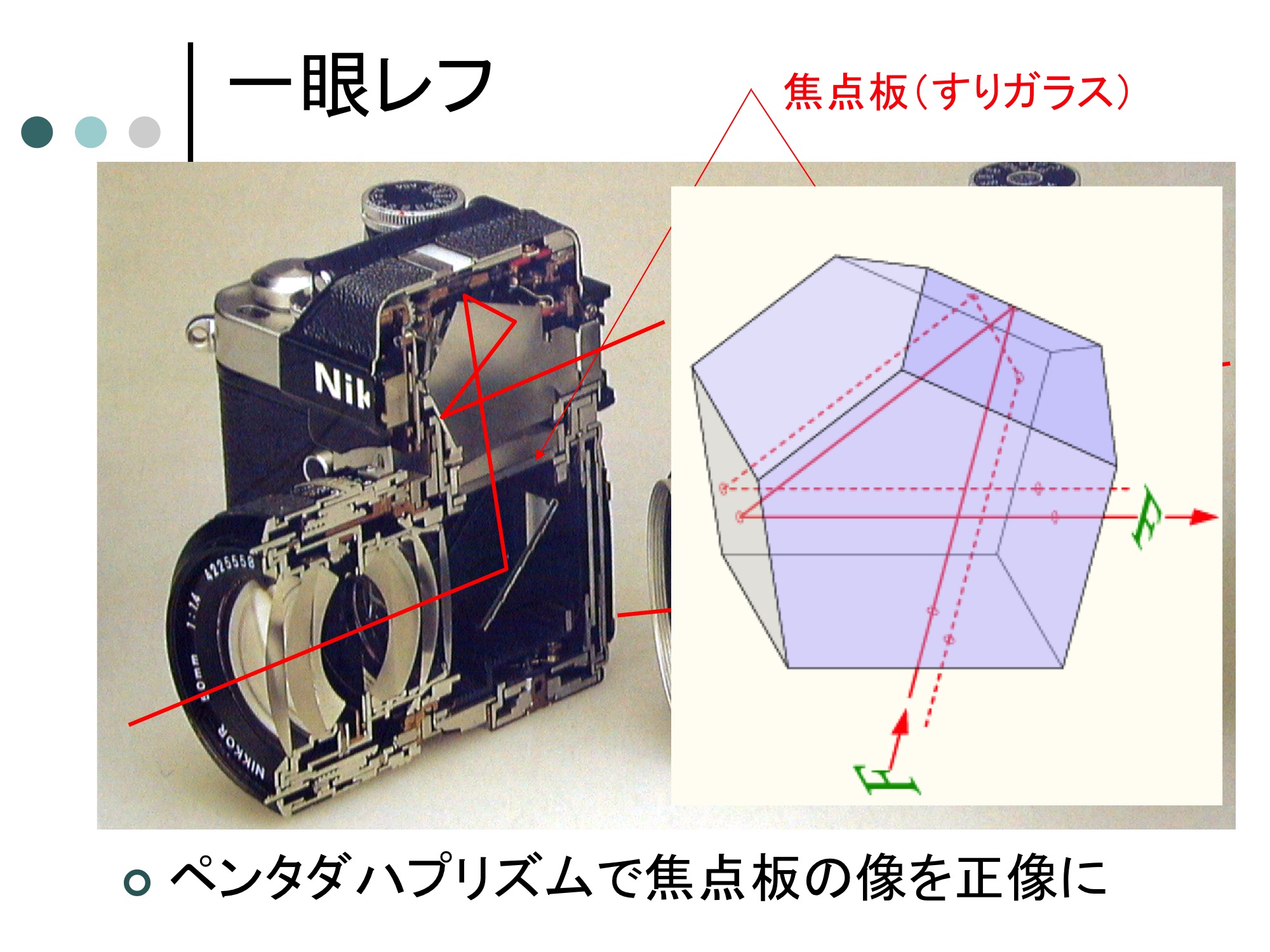

なお、一眼レフカメラは、荒っぽく言ってしまうとケプラー型の望遠鏡である。クイックリターンミラーとペンタプリズムが一体として像を正立させるために働いており、対物レンズが撮影レンズ、接眼レンズがアイピースとなっている。実像が形成される部分に焦点板(すりガラス)を置くことでピント合わせすることが出来るが、焦点板を撤去しても被写体を見ることが出来る(素通しファインダ。ただしコンデンサレンズやフレネルレンズが適切でない場合は、視野の周囲が見えなくなる)。

カメラ例