フォクトレンダー ヴィテッサ

2006年6月

カメラはどうであったか。ツアイスに吸収されるまでは独自性を放っていたが、ツアイスはそのたった2年後にカメラ製造から撤退することになってしまう。そしてブランドを取得したローライにしても、経営は好調ではなかった。そのため、フォクトレンダーという名称がこれらのメーカのものであった時代には既に、ツアイスやローライのカメラに名前だけ「フォクトレンダー」を冠したようなものがあった。現在は日本のカメラ・レンズメーカ「コシナ」がブランドを買い取ってやや趣味性の高いカメラを販売しているが、技術的には「フォクトレンダー」から引き継がれたものはないと思われる。しかしそれを単純に責めることはできないと思う。もうフォクトレンダーは1970年代あたりで消えてしまったのだ。

自動車業界でもよく似た例は見受けられる。ロータスやベントレー、ランボルギーニのようなビッグネームは、むしろその名前故に浮かばれない時代を経て、巨大資本からの援助と的確なブランディングにより生まれ変わった。確かに過去の製品とは技術的なつながりは既にないが、ブランド故の独自性を与えられ、再び価値を持つようになったものが多い。翻って、「フォクトレンダー」というブランドは今後どうなるのであろうか。気付いてみれば、ブランドオーナーの長野のメーカはフォクトレンダーと呼ぶカメラと同じようなカメラに、ローライやツアイスの名前を冠して販売している。このことそのものは、昔ローライやツアイスがやったことと同じだから、上で書いたように批判するにはあたらないことだが、しかしこういう安直な方法では、ブランド名は輝かない、もったいないと思う。むしろその独自性や文化に敬意を払った物作りをしてこそ、相乗効果をもって輝きを取り戻すのだろう。是非これらの名前を大切にして欲しいものだ。

ともあれ、ここで取り上げた「ヴィテッサ」は、おそらくフォクトレンダーが最も輝いていた時期の1つであろう1950年代に登場したカメラである。一旦、事実上消滅したメーカだということもあって、フォクトレンダーのカメラは「変わり種」のように言われたり、「奇抜な」という語がついたりすることが多いが、特にこのヴィテッサはその「変わり種」の最右翼のように言われている。実際、私も最近までそう思っていた。普通に作ればいいのに、わざわざ複雑な、こんなヘンテコなメカを採用しなくていいのに、・・・と。でも、実際に使ってみるとそんなことはないのだった。作り手のこだわりが暴走した、なんてことはなく、ちゃんと使う立場に立って作られていると感じる。そこではそのような点を1つずつ取り上げて説明したいと思う。

まずはそのカメラを閉じたときの外観だ。まずヴィテッサを見て敬遠する人のほとんどは、違和感をもってそびえ立つ煙突のような「プランジャー」が、かっこよくないと感じてしまうかもしれないし、なにより邪魔そうに見えるだろう。でも、カメラを畳んだ後でこのプランジャーを押し込むとこれは引っ込んだままになるのでご安心いただきたい。

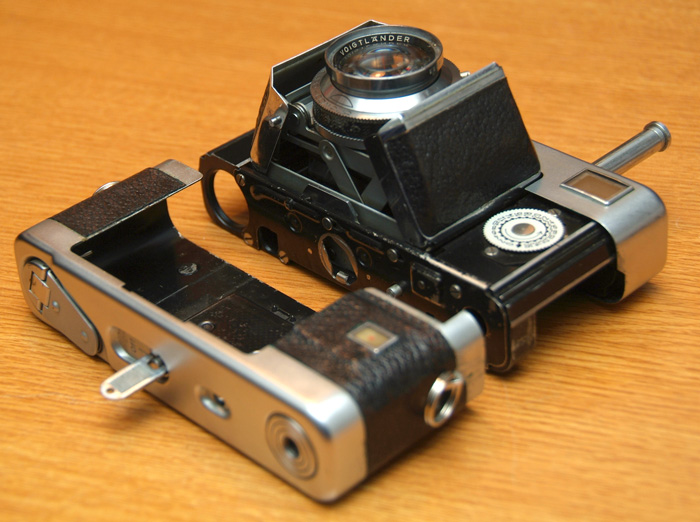

もちろん、蛇腹を用いた折りたたみ式カメラ(沈胴式カメラに近い)なので、畳んだ状態ではレンズ部分の突出は非常に小さく、薄くなる。レチナなどと同様であるが、こと「セルフコッキング」を備えたカメラ同士で比べると、ヴィテッサのほうがレチナ(IIa や IIIc など)よりも薄い。また、これもヴィテッサの特徴として良く言われることだが、外観にはネジが見えない。トップカバーは、フィルム室と巻き上げスプール室のそれぞれ上面に、上向きに装着されたネジにより止められている。トップカバー以外の部分は、ほとんど全て「底蓋」だ。つまり外装としては、トップカバー、底蓋と観音扉しかないわけだ。

しかもご覧の通り、ヴィテッサでは(この型までは)、シャッターボタンとプランジャー以外には上面に突起がない。底蓋の各操作部もうまく窪みに入れてあって邪魔にならない。上面には、円形の距離目盛りが見えるが、ここも全くのツライチで、引っかかるようなことはない。これはごくなんでもないような、機能とは無関係のことのようだけど、ブラブラ持ち歩いているときに、カメラをわしづかみにするのを遠慮する必要がなく大変具合がよい。例えばバルナックライカを例に考えてみればいいが、このカメラでは巻き上げノブ、シャッター速度ノブ、巻き戻しノブがそれぞれあって、つかみ所があまりない。それに、あまりそれぞれのノブに不要な力が働くことは望ましくない。しかしヴィテッサの場合、プランジャーは引っ込んでいるのでさらに押しても何も起こらないし、シャッターボタンはかなり強く押すとカメラが展開されるものの簡単にはそうならない。展開されたとしても問題はない。結構気楽に、鞄に突っ込んだりブラブラ持ち歩いたり出来て快適だ。

さて、それでは畳んでいるカメラを展開して撮影しよう。このためには、単にシャッターボタンを押せばよい。そうするとレンズ部分がバネの力で前進してきて(といっても、完全に展開されるまで開くほどの力はない。カメラを下に向けると最後まで展開されるが)、同時にプランジャーが飛び出してくる。この、レンズと同時に巻き上げのための機構が出てくる、というのがミソだと思う。

それに対しヴィテッサは、「展開位置から格納し(そのときに巻き上げる)、その後手を離すと展開される」という動作になっている。だから本質的に操作しやすい。だけどその代わり、カメラを畳んだ後、この棒を押し込んで格納する必要があるわけで、その意味ではちょっとムダな手順が増えることになる。

ヴィテッサが操作しづらいと言われる理由の1つに、巻き上げを左手で行うことがあるからかも知れない。たいていの右利きの人は、驚くほど左手を使わない。だから左手で力を要する作業は思った以上に嫌う傾向がある。私は逆に左利きだから、例えば一眼レフをホールドするのに「グリップ側」ばかり重視して「カメラを下から支える手」をあまり意識していない人の操作を見ると危なっかしく感じるのだが(例えば、カメラを両手でホールドしている状況で、軍艦部のちょっと離れた位置にあるノブを操作しようとすると、私などは右手を離して操作するのだが、右利きの人のうち一部は、左手で操作しようとする)、ともあれ、ヴィテッサは左右の手で分業することを前提に作られているようだ。

この、左手への分業にはもう1つの合理性がある。というのは、通常左手で行われるべき「フォーカシング操作」が、このカメラでは右手で行われるからだ。フォーカシングは、カメラの背面から覗いているノブにより行われる。その分右手の親指が忙しいから左手で巻き上げるのだと考えていいと思う。また、フォーカシングしながらファインダを覗きやすいように、カメラはかなり横長に作られているし、またファインダの接眼窓もカメラの左端に寄せてある。

結局、ヴィテッサではカメラをほぼ左右対称に、左右からわしづかみにして、右手の人差し指でシャッターを押し、左手の人差し指で巻き上げを行うわけだ。それでシーソーよろしく、順に指を下げさえすればどんどん撮影が進むという案配だ。蛇腹式カメラでは、どうしてもレンズのまわりがゴチャゴチャするので手触りが良くないし、デリケートなので無暗に触りたくないという心理が働く(それでもヴィテッサは観音扉により良く守られているので気遣いはほとんど無用だが)。同様の理由でレンズのまわりに不要な力を加えたくないから、レンズ部分ではなくカメラの背面からフォーカシングするというのも理にかなっているし、精神衛生上良い。さすがにシャッター速度と絞り値はレンズの回りで設定するが、これはネガを入れている限りむやみやたらに変更したり調整したりする必要がないものなので、じっくり操作すればいいと思う。

このように、ヴィテッサではカメラを左右から掴んだまま、シャカポコシャカポコと撮影が続けられるわけで、かなり左右対称性にこだわっていることが分かるが、それでは中身はどうだろうか。実は、中身もかなり左右対称にこだわって作られているのだ。まず、レンズを保護している観音扉。レチナなどの蓋は、単なる蓋であってコレがなくても機能としては問題ないものだが、ヴィテッサでは違う。このフタが、レンズを位置決めするときに重要な役割を果たしていると共に、巻き上げやシャッターの連携にも役立てられているのだ。

ヴィテッサのしくみ

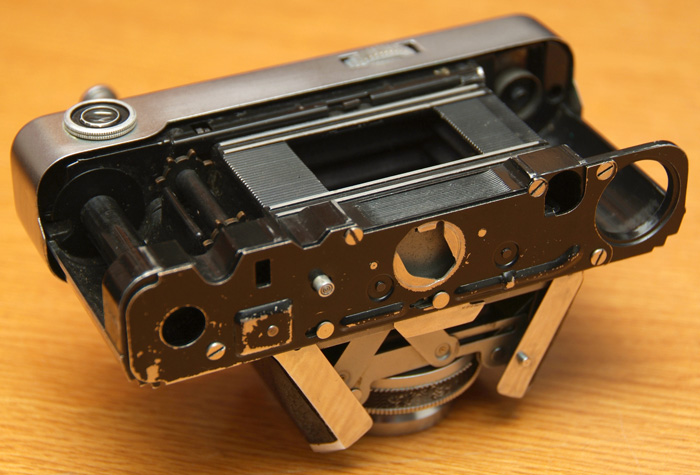

まずレンズの固定だが、見ての通りレンズの底側にはレチナと同様のX字型のタスキが使われている。では、このタスキでレンズが位置決めされているのかというとさにあらず。このタスキは下側にしかなく、上面にはないのだ。そこでレンズとボディが並行を保つためにフタが使われている。フタとレンズボードの間はリンクがあって、それがレンズの上下方向の傾きやズレを規制している。またレンズが前進する量も、フタの内側の4つのツメが規定している。つまりX字型のリンク機構は、左右のフタがバランス良く開くように(=レンズがまっすぐ前進するように)規制しているだけで、あまり大きな役割は果たしていない。

そして、シャッターと巻き上げの連携機構だが、これはそれぞれ左右のフタの内側に取り付けられている。そしてこれもまた、ほぼ左右対称の構造となっている。シャッターボタンもしくはプランジャーを押し下げると、フタの内側のレバー類も押し下げられて、それがレンズ側へ連携してシャッターボタン、もしくはチャージレバーを動かすようになっている。動きの大きさは若干違うものの、全体としては全て縦の動きでまとめられていて、その点でプランジャーによる垂直方向の操作もあながち合理性に欠けるとは言えないわけだ。

しかし押し込む運動をフィルム巻き上げのために回転運動にする機構はどうしようもない部分で、らせんが用いられている。フィルムを巻き上げるとギアが抜けるような仕組みになっているので、一度巻き上げた後再度プランジャーを押し下げてもフィルムは巻き上がらない。だから押し下げる操作は何度行っても良い。

このカメラで撮影した後、巻き上げずにすぐ畳んだらどうなるかというと、実は畳んだ状態でプランジャーを押し下げるときにフィルムが1コマ巻かれる。しかしそのときシャッターはチャージされないので、カメラを展開したときにまた1度プランジャーを押し下げる必要がある(そうすると今度はシャッターだけチャージされる)。逆に、巻き上げてから畳んだ場合では、このときには既にギアは抜けているので、畳んでからプランジャーを押し下げてもフィルムは進まない。

カメラの中身は他にも妙な部分が凝っていて、例えばフィルムの巻き上げ時は圧板が下がってフィルムへの傷を減らすように出来ている。上の写真で、フィルムゲートの向こうにある小さな突起はそのためのものだ。巻き上げ中だけこの突起が上へ移動するようになっている。また、スプロケットの歯数は、見たところ6か8に見えるが、実は7歯だ。35mm フィルムは1コマで8穴だから、1回巻き上げるごとに1と 1/7 回転することになる。普通は円周を7等分することなどほとんどなく、このあたりもフォクトレンダーの風変わりな性格を表していると思う。

レンズ

レンズは、このウルトロン 50mm F2 以外にもカラースコパー 50mm F2.8 もしくは F3.5 があるが、この時期の機種(ボディの上面にアクセサリシューがないタイプ)の時代はウルトロンしかなかったらしい。シャッターもEV連携がなく使いやすい。ウルトロンは、シュナイダーでクセノンをデザインしたトロニエの設計によるもので、つまりトロニエは「折りたたみ式 35mm カメラ」の2つの雄のレンズを両方デザインしたことになる。もちろんどちらのレンズも非常に評判の良いものだ。当時 F2 級の大口径レンズは、ツアイスやニコンがゾナー型で設計製造していた。それに対してライツはガウス型にトライしていたが、なかなか6枚構成では満足できるものが出来なかったようだ。それに対してトロニエのレンズはクセノンにせよウルトロンにせよ、開放から良くまとまっていて非常に評判が良く、この時代のレンズとしては一歩先を進んでいたものと思われる。ともかく、ガウス型の大口径レンズを実用レベルに仕立て上げ、様々なレンズメーカに認めさせた功労者だと思う。

他のカメラと比べると

ヴィテッサを現在のカメラと並べてみた。現在のコンパクトカメラは巻き上げが自動化されたものが多く、外観にノブ類が突出することが少ない。またアクセサリシューも普通は備わらないため、ヴィテッサと同様に上面がつるんと平面になっているものが多い。カメラの高さも、ファインダ部分の小型化などにより低くなっている。そこにヴィテッサを並べてみると、実は意外に違和感がなかったりする。唯一、革張り部分は過去のカメラの重厚さを感じさせるが、・・

またヴィテッサは重いとよく言われる。その原因として、トップカバーなど外装が鉄で出来ているから重いのだ、という説明があるが、これは間違っている。確かに外装は鉄ベースの合金製だが(実際、磁石がくっつく)、鉄の比重はカメラの外装によく使われる真鍮に比べて僅かだが軽い。むしろ内部のダイキャストなどと部品類ががっちり出来ていて、その部分が重いのだと思われる。と言っても重量は 670g 程度だ。ニコンF3だと、一番軽いアイレベルファインダが付いているものでも、レンズなしで 700g なのだ。ニコン EM に一番軽い 50mm F1.8 を付けたのとほぼ同等だろう。またレチナも C がつくモデルなら大凡同等の重量になる(IIa なら 100g ほど軽い)。だからあまり重いと言って文句を言うほどではない。さすがに上の写真のコンタックスT(270g)に比べると遙かに大きくて重いのではあるが、・・

なおこのページで取り上げたヴィテッサは、トップカバーにアクセサリシューがなく、しかしストラップを取り付けるアイレットが装着され、さらにシャッターはライトバリュー連動がまだついていないという、私の理想に最も近いモデルだ。1つ前のモデルになるとアイレットがなく、また後のモデルになるとシューや露出計が付くことになる。といってもこのモデルは結構見かけるので入手困難ということはない。スローシャッターが不調ということで安価で購入したが、シャッターの清掃・整備により完調を取り戻し、またファインダ内部も清掃することでかなりクリアな視界を得ることが出来た。レチナもいいけど、このヴィテッサも結構色気があっていいかもしれないと最近思っている。