古い電卓の再生・高機能化

自動車の世界では旧車を修復して新品に近づける「レストア」のほかに最近、レストモッドなる修復が流行っている。レストモッド (restomod) はレストアとモディファイを組み合わせた造語で、より強力な新型エンジンを搭載したり、さらには電気自動車化したようなものまである。そこでここでは、旧型の電卓の「レストモッド」に挑戦してみた。といっても、動作しているものを改造するのは気が引けるし、反対の立場の人もいるだろう。そこで今回は故障して動かない個体を探し、これに新たな魅力を加えるべく改造してみた。

対象とした機種について

改造の難易度を左右する最大の要素として、筐体の大きさがある。電卓は1980年前後に小型化競争があり、ついには名刺サイズで0.8mmの薄さを実現した機種まで登場した。このような機種は当然、改造が難しい。そこで今回は、1970年代前半の機種を使用することにした。この時代はまだ、表示素子が液晶ディスプレイでなく蛍光表示管(VFD)で、その太い真空管を格納するために必然的に筐体が大きく、厚くなる。また液晶素子よりも消費電力が大きいため、電池に単3電池を2〜4本使用する機種が多く、電源供給の余力や稼働時間の観点でも有利になる。

もう1つの要素がプリント基板に代表される電子部品の実装技術だ。電卓でも1970年代後半になると、端子のピッチが細かく、基板に穴を開けずにIC/LSIを取り付ける表面実装やQFPパッケージが使用されるようになるが、これも素人には部品の脱着や交換が難しい。それに対し、たった5年ほどしか違わないが、1970年代前半の機種では伝統的なリード線タイプの部品が使用されており、LSIのピンのピッチも100mil(2.54mm)と大きく、電子工作をホビーとする素人にも手を出しやすい。キーボードまわりの構造も単純なので、最悪でもキーボード部分の基板だけ残してほかを全て切り取ってしまっても使い物になる。

そのような観点でいくつかのフリマサイトを回りつつ、その内部構造を調べながら、この「カシオミニ CM-602」の故障品を入手した。ありがたいことに世間には電卓コレクターのウェブサイトがあり、例えばここでは多くの機種の内部写真まで掲載されている。それを見れば、手を出せそうかどうかが判断できるわけだ。これまでに呼べた要素のほか、搭載されているキーの種類・刻印や、ディスプレイのための窓の寸法なども検討する。同じカシオミニでも、この CM-602 より前の機種(初代、及び CM-601)では操作法が異なり、加算(+)キーが独立していないことから選択肢から外した。ディスプレイの窓も上下幅が大きめにとってあり、極端に横長でないことも魅力的だし、フロントカバーとキーボード周りが別部品になっており、内部の基板だけ取り出していてもキーボードが機能する点も作業に便利、という良さもあった。もちろん外観の美しさ、格好良さも重要な要素である。

回路の分析と改造計画

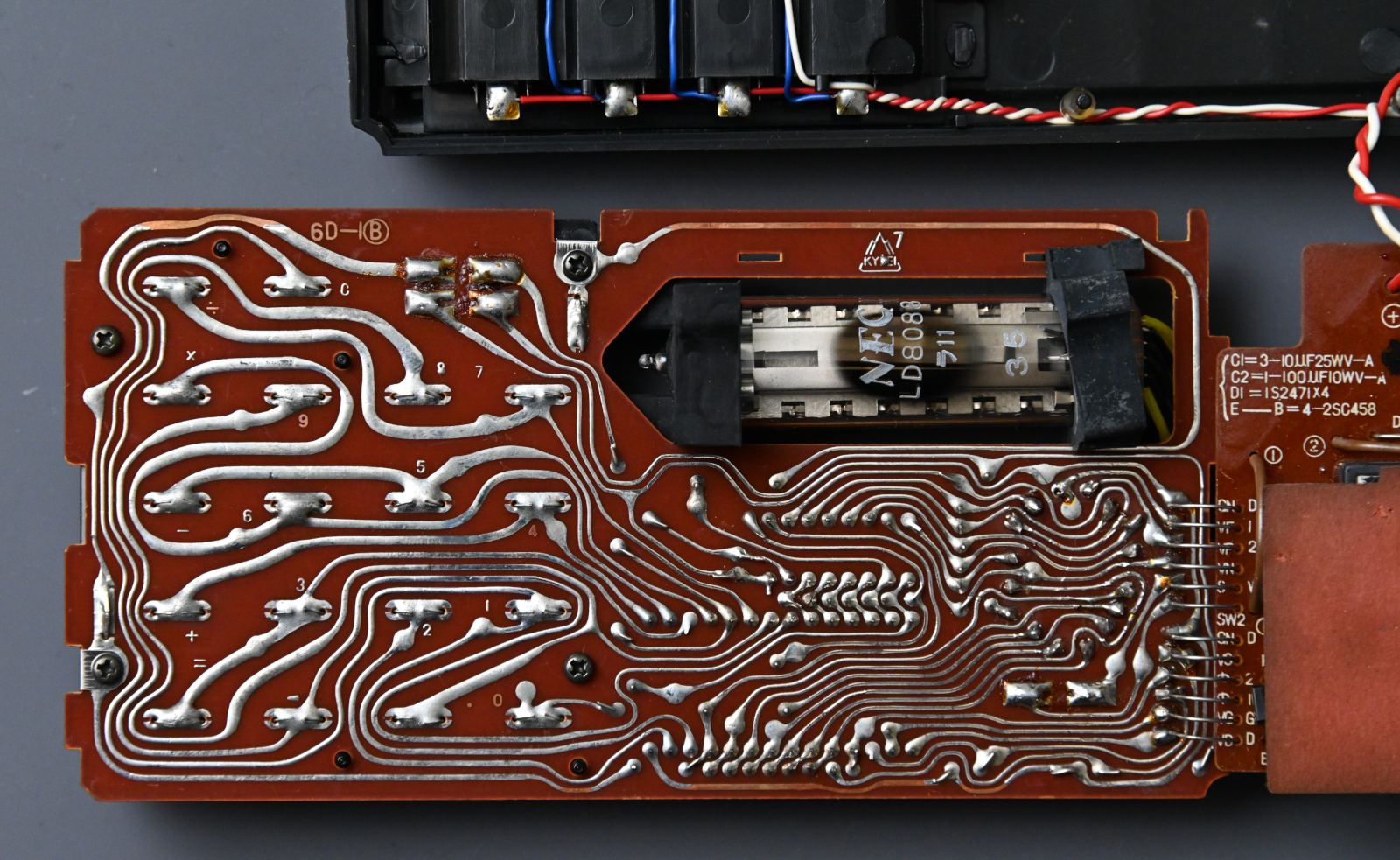

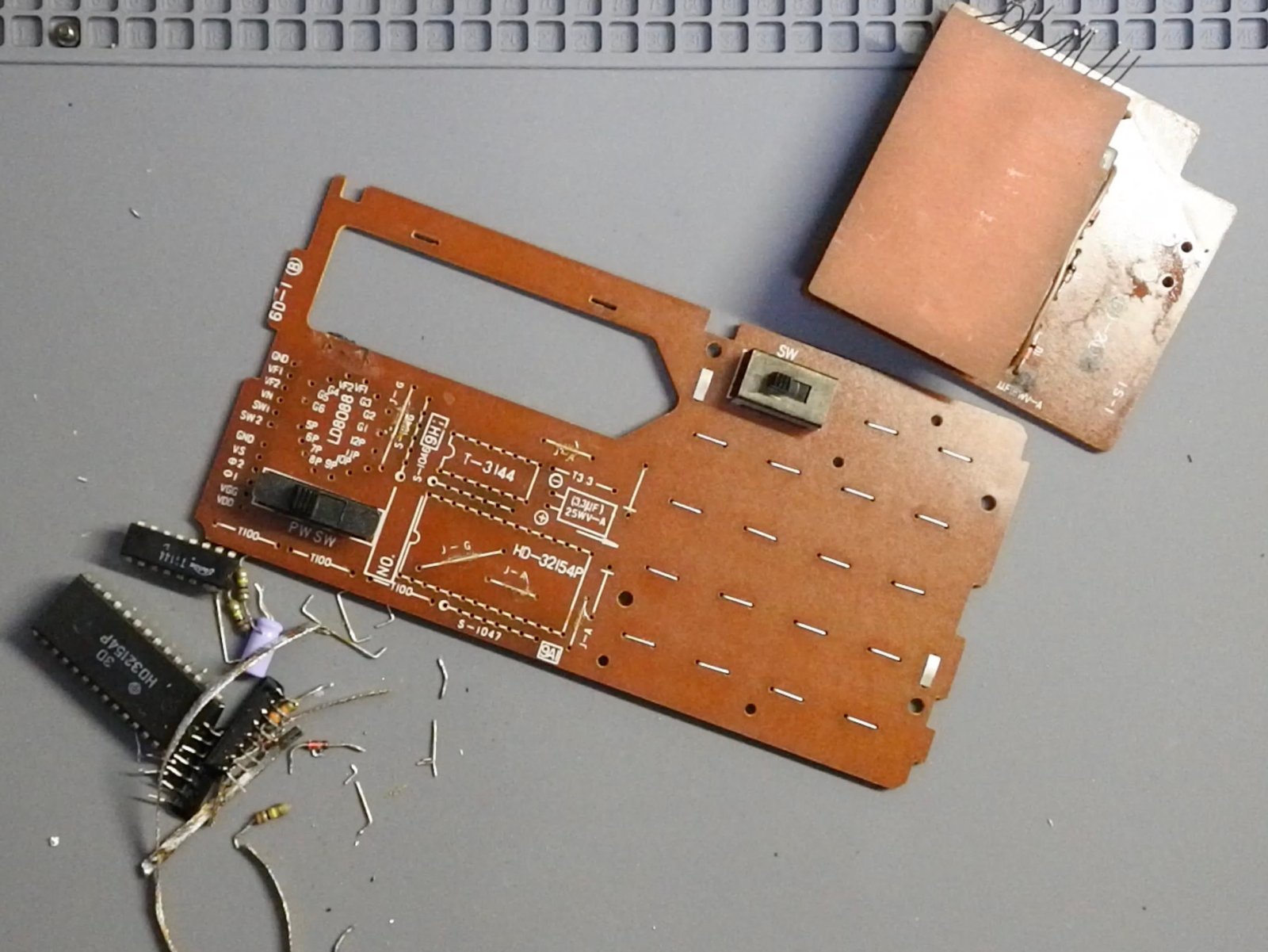

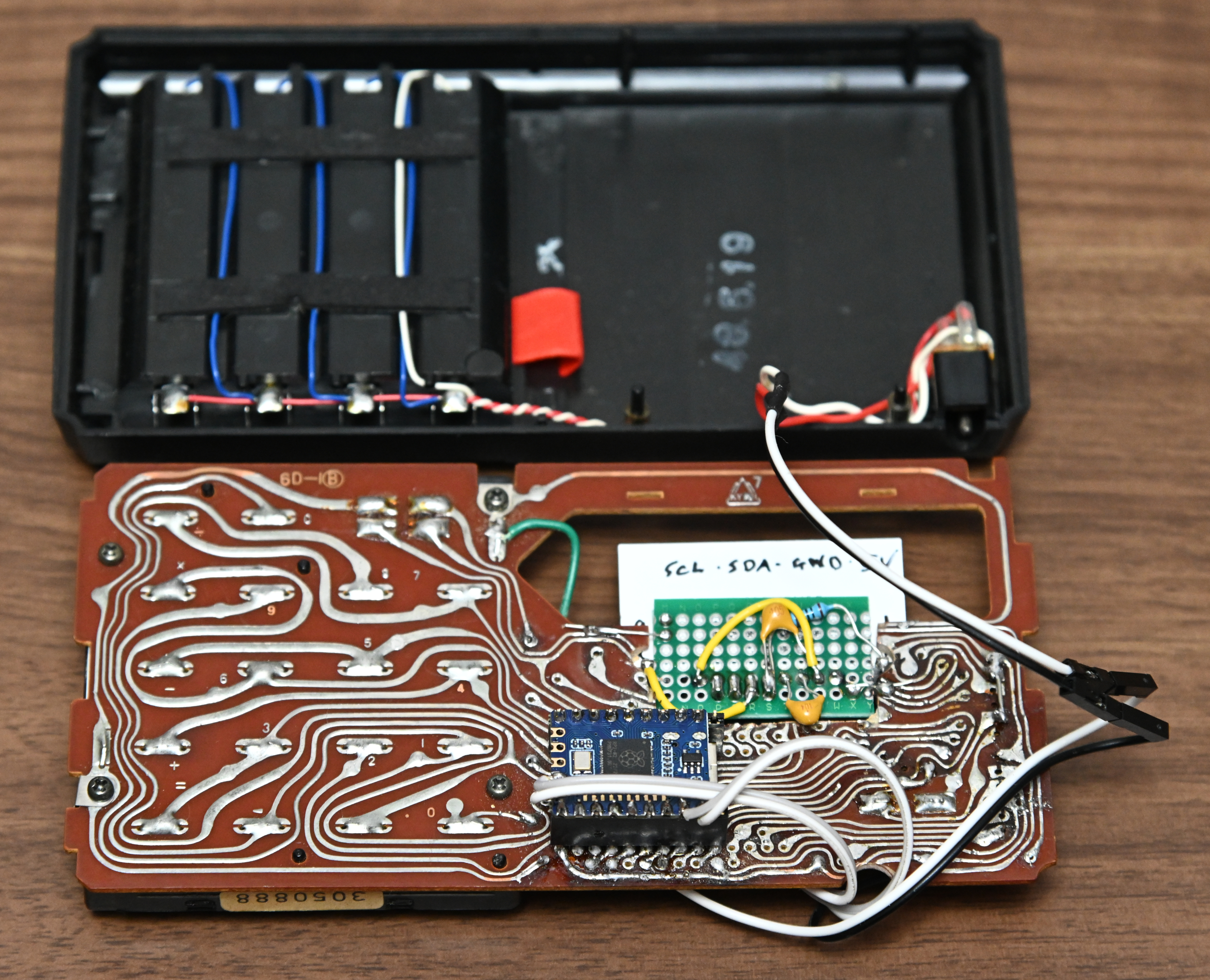

入手後、電源回路の断線など単純な原因による故障でないことを確認したのち、改造作業にとりかかった。まず、電源回路のサブ基板(蛍光表示管は25V前後の高圧が必要であるため、それを作り出す回路)を取り外し、蛍光表示管・CPU や抵抗器などの細かな部品も全部取り外す。ただし、スライドスイッチは改造後も利用するため残し、押しボタンスイッチの接点になる部分も紙やすりで軽く磨いて導通を良くする。なお、取り出した蛍光表示管は後にWiFiで時刻を取得する時計の材料として使用した。

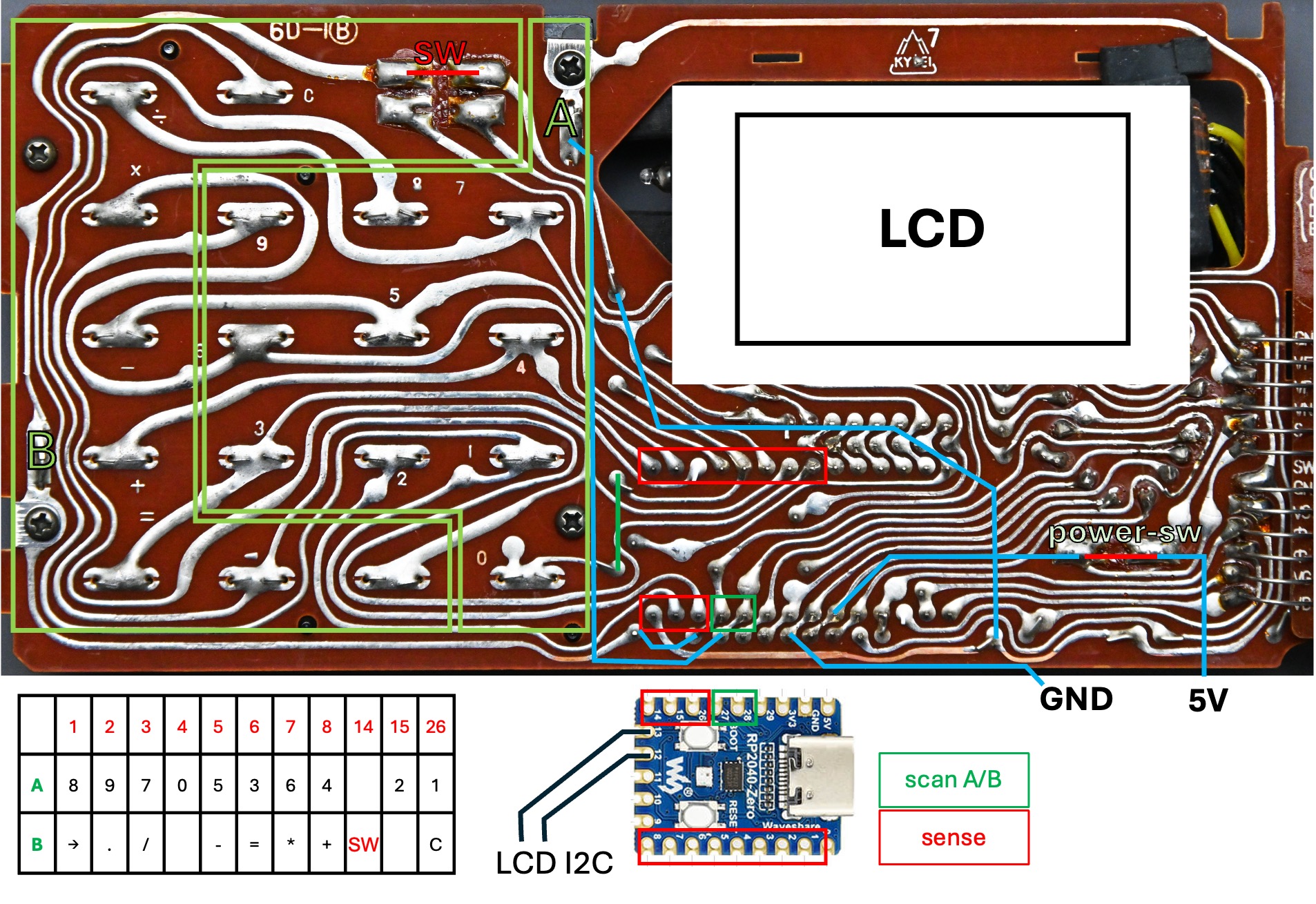

続いてキーマップを作成するために配線を分析する。この手の電卓ではCPUが電卓専用となっており、ピンのほとんどすべてがキー入力の取得か、ディスプレイの駆動に費やされている。この電卓は6桁表示で、その桁を順に時間差で点灯させているので(ダイナミック点灯)、その走査に6本のピンが用いられている(綠色)。その走査は同時にキースキャンにも用いられており、6本のうち2本(A, Bで示す)の2グループになっていた。それに対し、CPU側でのキーの状態入力は10本である(赤色)。キーは20個に満たないので、4グループに分ければ4x5におさまり、配線数は9本で済むことになるが、おそらくCPU側の入力端子が十分に多いのでこのようにしたのだろう。なお、水色で示した部分は各桁の7セグメントを点灯させるためのものである(なお、この電卓では小数点が1箇所にしかなく、小数表示を選択するスライドスイッチから直接配線されていた)。

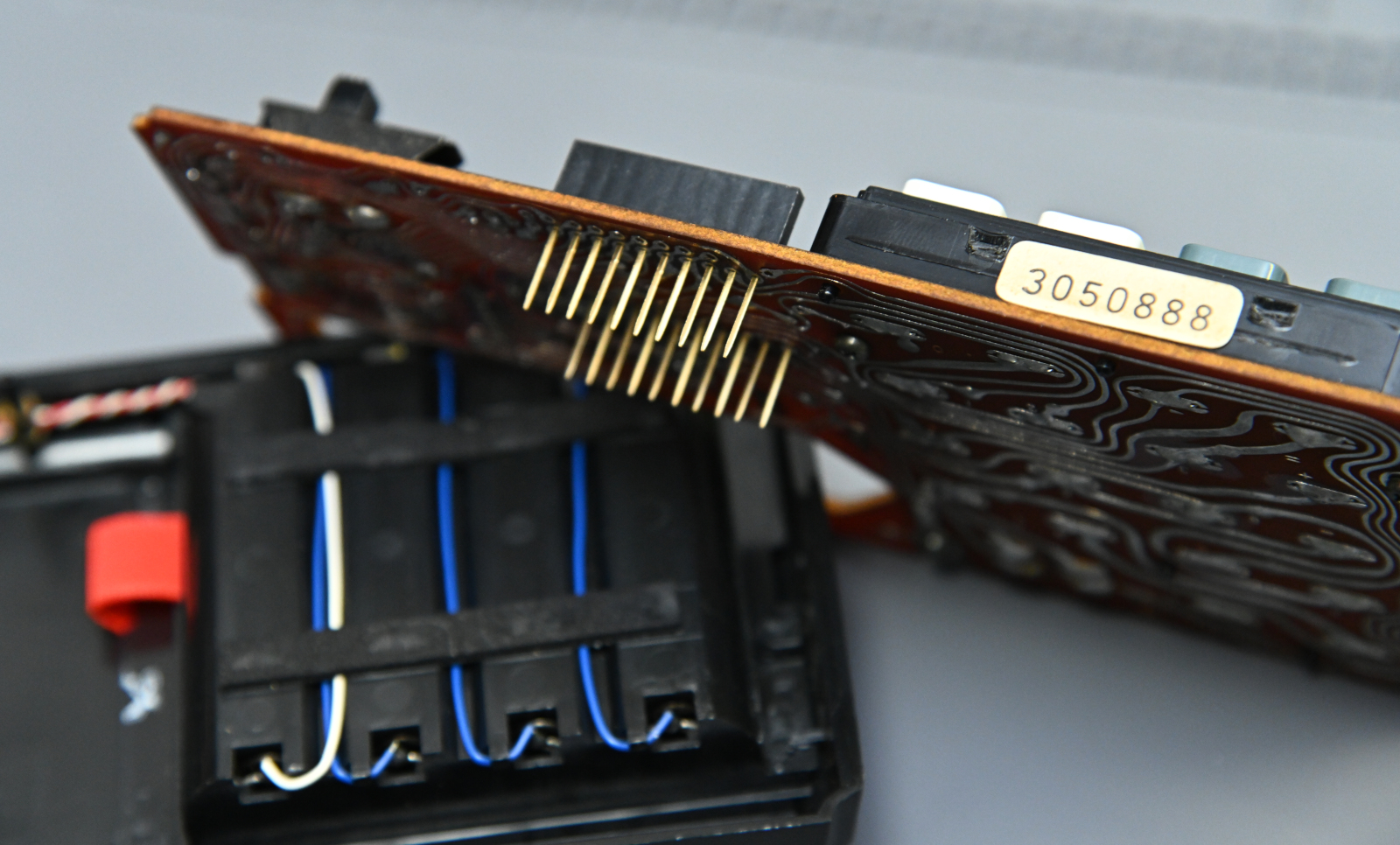

この結果から、部品の搭載方法を考える。基板の右半分をばっさり切除してしまっても大丈夫だが、作業を減らし、基板を安定に固定するためにも外形は変えないほうが得策である。幸い、オリジナルのCPUのピン幅(600mil, つまりピン6本分)が小型マイコンのWaveShare RP2040-Zeroと同じであり、かつ、キーセンスに関連する端子のほぼすべてが左側に寄っていることもあって、RP2040-Zero をもとあったCPUの代わりに挿せば、ほぼそのまま基板の配線が利用できることがわかった。配線の変更が必要なのは上図の水色と緑色の線の部分だけで済む。なお、スライドスイッチとキー "0" の入力ためにダイオードが用いられていたが(スライドスイッチは接点が閉じたまま固定されるのでダイオードが必要)、簡単化・安定化のためこれらも分けて、2x11の組み合わせでキースキャンを行うこととした。

部品の搭載

マイコンにはピンヘッダを取り付けて直接基板へはんだ付けしてしまってもよいが、プログラム書き込みのためのUSBケーブルが刺さらなくなると困ることなどがあり、上の写真のように脚長のピンソケットを使用することにした。デバッグには上側のソケットを用いてもいいが、最終的にはピンソケットを上向きに取り付けたマイコンを下から取り付ける計画である。ただしこのピンソケットの足が薄型で、接触不良になりやすかったため、少しねじったり曲げたりして接触を改善する必要があった。

もう1つ重要な要素としてディスプレイがある。オリジナルの窓を程よく埋める自光式のディスプレイが必要である。そこで今回、安価に売られているバックライト付きキャラクタ液晶ディスプレイ、AQM1602Y-NLW-FBWを用いることにした。大きさがちょうどよく、文字数も16x2で、RPN電卓を作るのに過不足ない。値段も2025年10月現在、税込み645円と安価であった(なお、マイコンに使用したRP2040-Zeroも、互換品であれば海外通販で200円前後、国内業者でも350円と、やはり安価である)。

このディスプレイには駆動とバックライト点灯のためにコンデンサや抵抗器を3個ほどつけなければならないが、I2C接続で直接制御できる点もありがたい。筐体にうまく収めるためにオリジナルの基板から干渉する部分を切り取ったが、この範囲にキーボード関係の配線がなかったのもラッキーだった。電源にはニッケル水素電池(1個あたり1.2V前後)を使用するつもりなので、電池を直接、マイコンの5V端子に接続した(当初、安全のためにシリコンダイオードを1つ経由するようにしていたが、液晶ディスプレイのバックライト明度に影響があったため、最終的には直結とした)。電卓に付属してきた純正の電源アダプタも出力が4.5Vで、これも使用できる。

マイコンのプログラム

電卓用のプログラムとして既に「RPN関数電卓」と、「誤差なしRPN電卓」の2種類を作成済みだが、そのうち今回は後者の「誤差なしRPN電卓」のほうを利用することにした。電卓本体のキー数が少ないこともあるが、ディスプレイの下(手前)にキーボードがなく横にずれているため、ファンクション表示とキーの対応関係がわかりにくいと思われることも選択の理由の1つである。同様の「誤差なし・アンドゥ付きRPN電卓」はウェブアプリとしても提供しており、これと使い勝手がほぼ同じである。

この「誤差なしRPN電卓」では、すべての演算を分数で行う。その分数の分母と分子にそれぞれ長さ無制限の整数を用いているため、いくら計算を繰り返しても誤差が蓄積していくことはない。計算結果が無理数となってしまう(つまり、分数では表せない)平方根は扱うことが出来ないが、この電卓には "√" キーがないのでその点でもぴったりだ。

"=" キーはEnterキーとして、また "C" は1文字消去もしくはDROP機能に割り当てたが、▶キーの用途がない。そこでこのキーにはアンドゥ機能を割り当ててみた。RPN電卓はスタックを用いて演算をしていくため、計算機の内部状態や計算ステップが明快であり、アンドゥ機能の実装が簡単である。他の電卓ではマイコンに ATmega328P なども用いていて、これはメモリが 2KB しかないためスタックの段数やアンドゥ回数に制約ができてしまうが(特にこの「誤差なし」タイプはメモリに厳しく、ATmega328Pではアンドゥの実装が難しい)、RP2040 は RAM が 256KB もあり、これ以上は不要、と思われるぐらいの規模(スタック16段、アンドゥは32回)にしても問題がない。

オリジナルの電源スイッチはそのまま改造後も電源スイッチとして用いている。もう1つ、キーボード左上のスライドスイッチは、もとは整数計算と小数計算を切り替えるためのものであった。これは今回、分数表示と小数表示の切り替えに割り当てた。いつでもスイッチを切り替えるだけで(計算結果などに影響を与えず)表示だけが分数と小数の間で切り替わる。

改造して感じたのは、この「カシオミニ」の品質の高さである。発売当時、その低価格で業界に衝撃を与えたと言われるが、今眺め、触ってみると、その外装の美しさやキーの感触には驚かされる。ほんの数年下った1970年代後半のモデルと比較しても、明らかに美しく、しっかりしている。特に本体上下のアルミ加飾パネルには厚み感があり、のちのペラペラ感のあるものとは一線を画す。キースイッチも白さや鮮やかさを保っており、色使いも美しい。そのような電卓が、また蘇り、かつ、独特の個性(分数計算やアンドゥ機能)を与えられ、実用に耐える状態になったことは喜ばしい。なにより、自分自身はRPN(逆ポーランド記法)の電卓でなければ快適な計算ができないため、使いやすい電卓が手元に1つ増えたことが嬉しい。

作成したプログラムはこちらで公開している。