陶器の縦型スピーカ

今回も,PC用のモニタのそばで使用するニアフィールドリスニング用のスピーカを制作した.ただし今回はモニタの下ではなく,モニタの上にスピーカが覗くようにして,ディスプレイを限界まで下げられるようにした.モニタのサイズが32インチと大きいので必然的に高さが必要で,しかし設置場所からあまり幅や奥行きが大きいものは困る.結果,かなり細身で,机上に置くものとしてはかなり背が高いスピーカになった.

これは撮影用にリビングルームのTV(47型)の脇に設置したところ(ここには通常,ヤマハのAST-1が置かれている).全高は約57cm,それに対して円筒部分の直径は15cm弱という細身で,内容積はこちらで計算したように,使用したユニット Alpair 7A generation 3 を密閉型で使用するときに(吸音材を入れた状態で)ちょうどよい 7L程度としている.

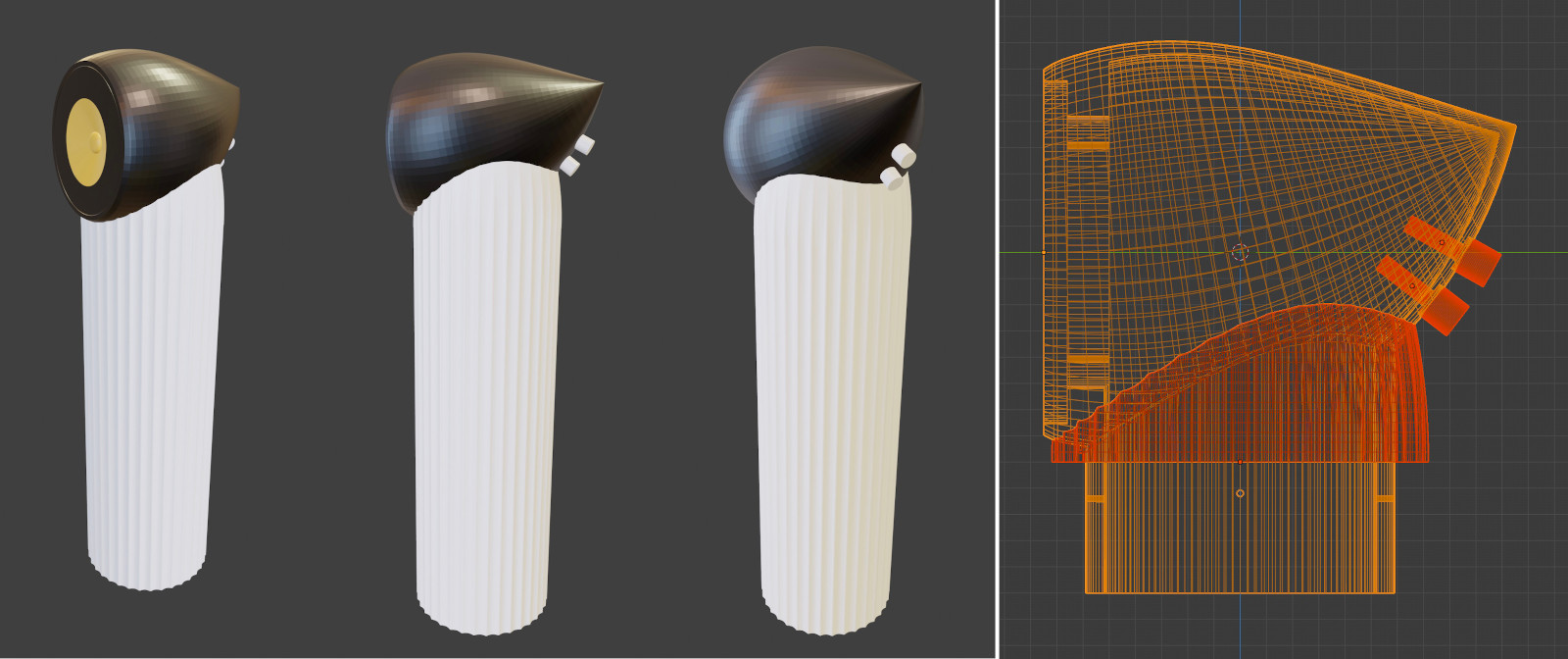

上部の黒色部分と,その直下の「首」のあたりは3Dプリンタ製で,黒色部分は無塗装だが首の部分はつや消し白で塗装した.無塗装の3Dプリント側面には筋ができるが,それがかえって美しい反射を生んでいる.黒色部分は強度確保や共鳴のしにくさ,3Dプリンタでの造形安定性などから先の尖った紡錘型としたが,まっすぐでは面白みがないので,後部を少し上に曲げてみた.その結果,ちょうどいい具合にターミナルを配置することが出来た.

特性としては 50Hz から 20kHz までが良好に再生できており,何よりダンピングが良好で無駄な響きがまったくない,締まったサウンドとなった.定評のあるユニットに正攻法で作ったので当然とも言える結果だが,ニアフィールドリスニング用としてこれ以上ないスピーカが制作できたと思う.

設計

前述のように,Q値に基づく計算から密閉型では6〜7L程度の容積が望ましいことが分かった.しかし,この容積の箱を全て3Dプリンタで作成すると,造形時間,コストなどいろいろとやっかいなので,既存の容器を探すことにした.高さや容積のほか,剛性などを考え,花瓶や壺などを調べたが,小さすぎたり,価格が高すぎたりしてなかなか良いものがない.そんななか,ふと,陶器の傘立てが大きさ・コスト,剛性などの面でよいことを発見し,以下の傘立てを2つ購入することにした.

もちろん望ましい高さはモニタの高さからだいたい決まってくるし,容積も同様である.また,デザインの良し悪しのほか,3Dプリンタで造形する部分との接続が可能かどうかも重要である.この傘立てはデザインもよく,また開口部の内側に段差があるので別部品との固定が接着剤なしに可能であること,安価なことなどからこれに決めた.到着後採寸し(やはり焼き物なので個体差がある),それにあわせて以下のような部品を造形した.

当初,首の部分も一体で設計していたが,造形精度に難があり(オーバーハング部分がないほうがきれいに造形できる),また塗装も容易になることから,別部品とした.本体部分は特にバッフル部分の肉厚を十分にとり,スピーカ取付面を下にして造形する(下方の差し込み部分はどうせ隠れるので,造形が少々荒れても問題ない).首の部分は上に行くほど波型を浅くしつつ少し絞ることで形状を整え,傘立てに接する面を下にして造形する.取り付けは,差し込み部分の周囲に密閉性の高いスポンジ(厚さ10mmの隙間テープ)を張り,傘立てにねじ込んだ.さらに抜けどめとして,首の部分に設けた穴に木ネジを内側から差し込んで固定した.

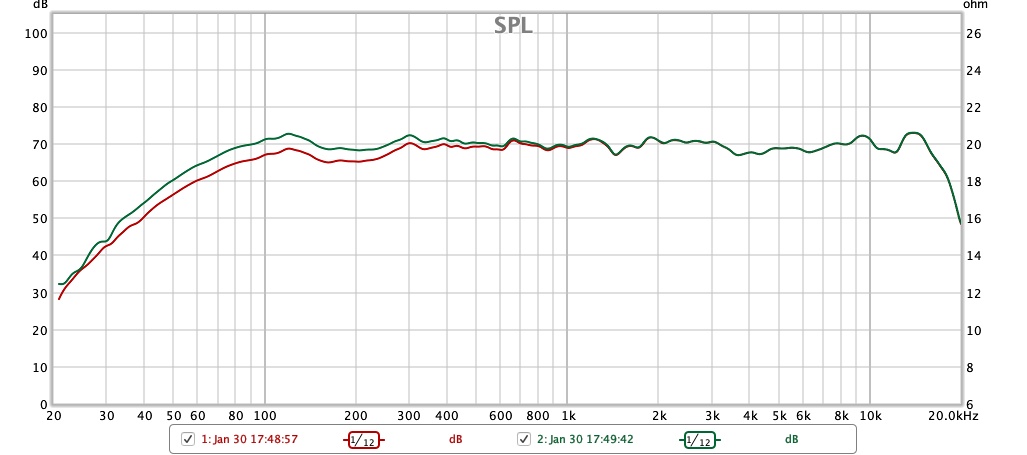

造形・塗装後,傘立て部分に固定したら,共鳴を防ぐために内部に「ふんわりと軽く,しかし全体に」吸音材を充填し,スピーカを取り付けた.さすがに,これまで作ったものとは容積がぜんぜん違うので低域もしっかり出ており,50Hz まではほとんどゲイン低下がなく,それより下も徐々に下がる特性である.また,ユニットの特性から高域の伸びにも全く不満がない.

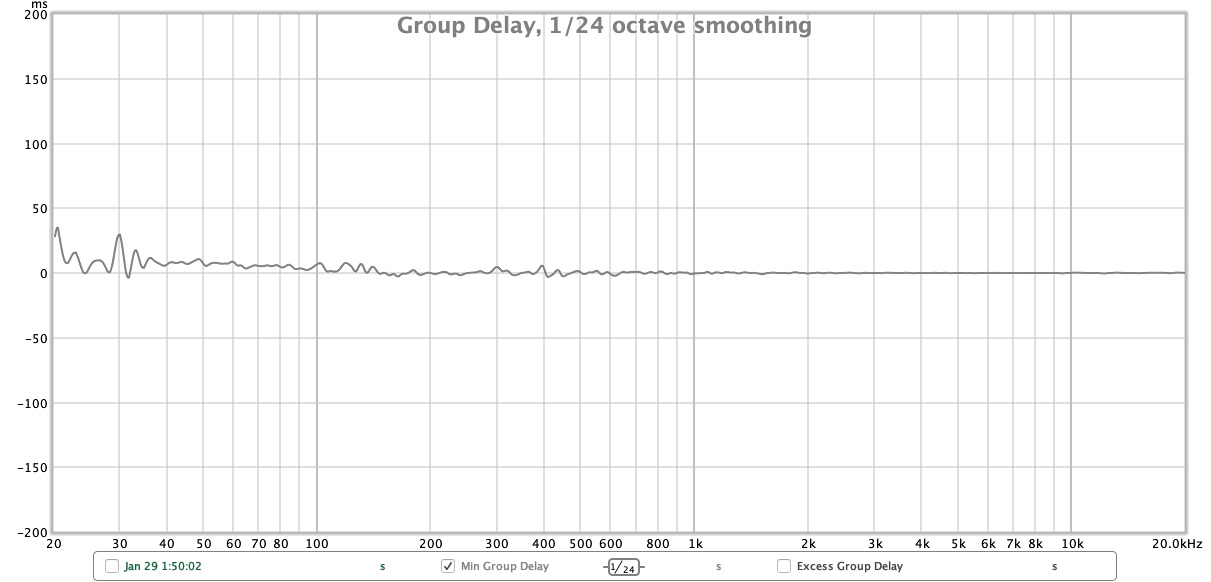

特性をREWで測定してみた.赤の線がスピーカ本来の特性で,それにこちらで解説している,80Hz近辺を約4dBだけ増強する簡単なイコライザを加えたものが緑の線である.十分な帯域の広さである.群遅延時間(左図)も極めて少なく,完全に無視できるレベルである.

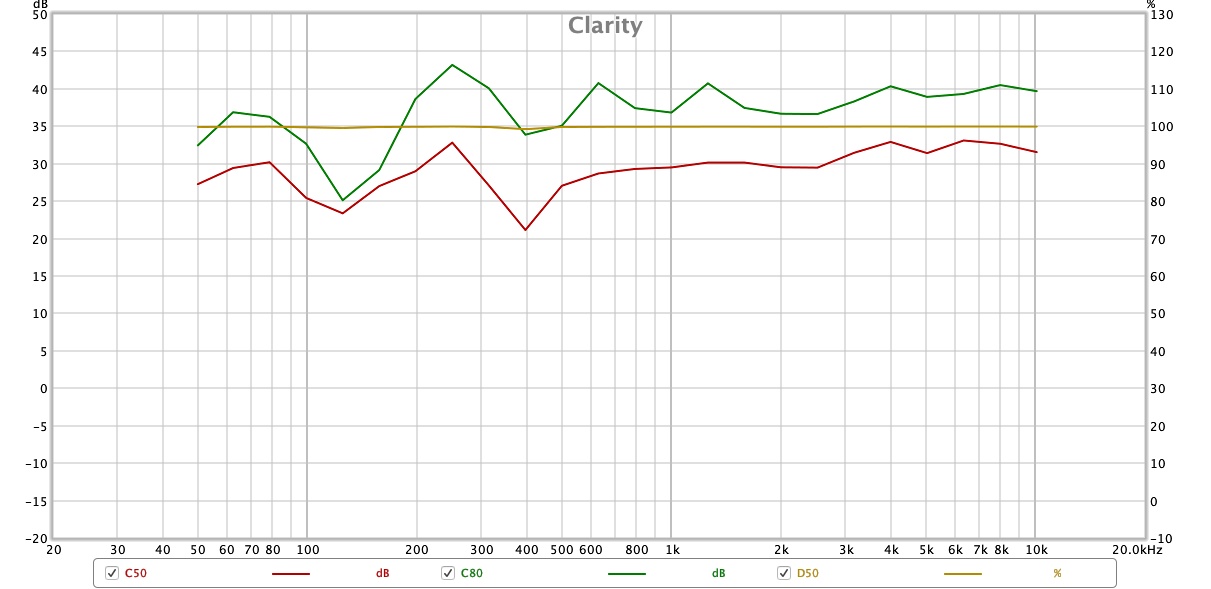

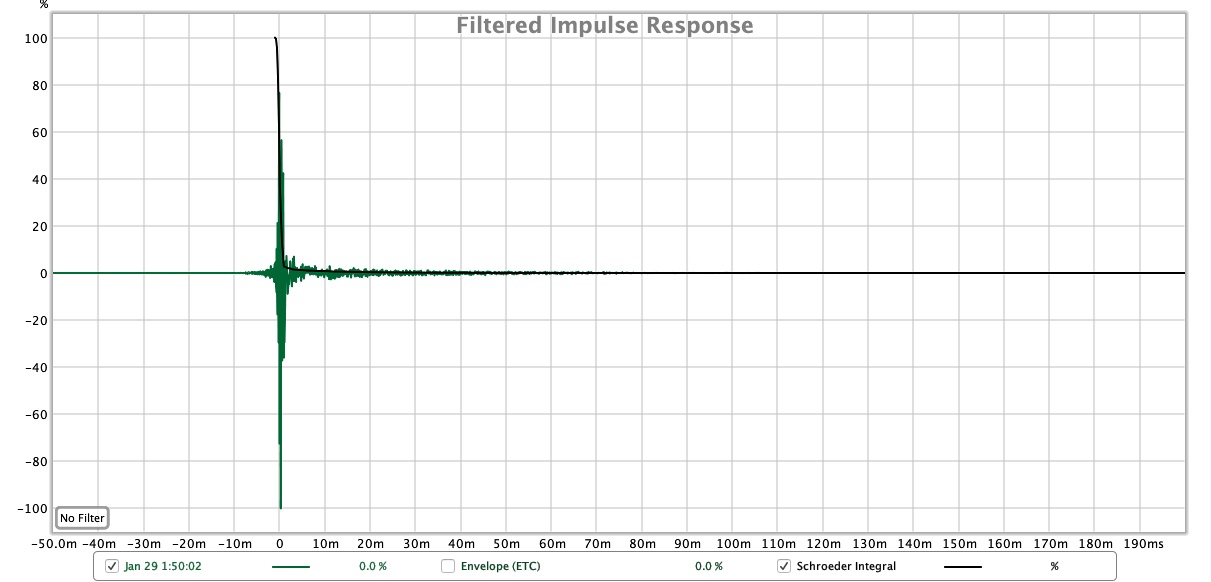

左は clarity (明瞭度)であり,黄色の線は Definition D50 の値(右スケール,%)で,ほぼ100% に張り付いており非常に良好である(バスレフ型では特に低域の値が低下しやすい).緑(C80)と赤(C50)のレベルも非常に高い.右のインパルス応答からも,パルス入力に対して極めて短時間で残響が収束していることがわかる.

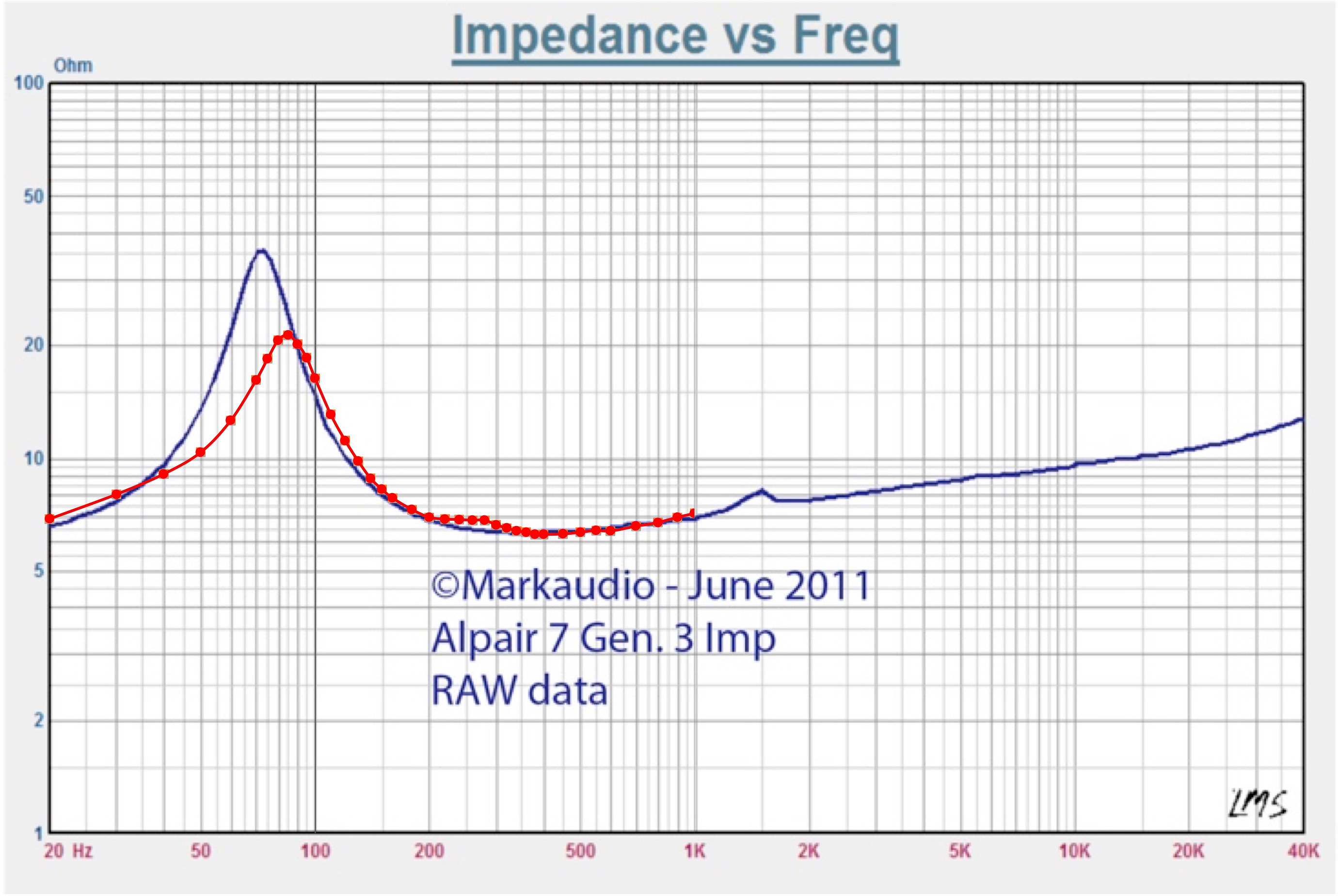

次に,スピーカーのインピーダンス特性を計測した(上図赤線).インピーダンス特性からは,スピーカの共振周波数 ($F_s$)やQ値が計算できる.今回はきちんとスピーカを通過する電流と両端電圧を計測し,正確なインピーダンス値を求めた.結果として,インピーダンスのピーク値は21.4Ω,共振周波数は85Hzとなった.このピーク値はユニット単体での値(上図青線:スピーカのスペックシートより)よりも遥かに小さく,エンクロージャが音響抵抗型(aperiodic型)として動作していることが分かる.3Dプリントは積層の層間に微細な隙間ができる.今回はこれを見越して,層数を表裏各2層とし,パテ埋め・塗装を省略した.その結果,特に後部の傾きの大きい部分で僅かな隙間が発生し,適度に空気が抵抗を受けつつ通過する状態となり,音響抵抗型として動作しているのだと思われる.また共振周波数 85Hz は計算上,密閉型であれば10.5Lの容積を必要とするはずであり,やはり7L前後のエンクロージャでは達成できない値である.さらにQ値は0.64と算出された.これも密閉型として計算したときの値0.7より低い値となっている.