ニコンのコンパクトカメラ

2001年5月初版

2025年7月改訂

左から、Zoom310 QD(メタルズーム)、Zoom300 QD(ミニズーム)、AF600 QD(ニコンミニ)

ニコン最初のコンパクトカメラは1983年に発売されたL35AFで、そのレンズにはニッコールの名称が冠せられていなかった。その後もほとんどのフィルムコンパクトカメラにはニッコールが搭載されず、例外は35Ti / 28Tiだけである。しかし、だからといってレンズの性能が低いわけではなく、初代のL35AFからして4群5枚の贅沢なレンズが奢られており、その性能は高く評価された。そして、その後のコンパクトカメラでも、世界最小・最軽量などの小型化が追求されつつも、優秀なレンズを搭載したカメラがある。ここではそのようなカメラを3機種、紹介する。

AF600 QD(ニコンミニ)

AF600 QD (ニコンミニ)は1993年発売当時、世界最小・最軽量のカメラであった。このカメラに 28mm F3.5の広角レンズが搭載された理由として、焦点距離が短いほうが近接撮影時の繰り出し量が小さく、薄型化に有利だったことが挙げられている。

このレンズの設計は3群3枚のいわゆるトリプレットで、この枚数の少なさも薄型化に寄与している。トリプレットは古くから標準レンズとして多く用いられてきたが、周辺部の画質が良くないものもあり、広角化には限界があると考えられていた。実際、コンパクトカメラのトリプレット型やテッサー型のレンズでは35〜40mm前後のものが多かったところ、このカメラの28mmレンズは良好な性能であったことから話題を呼んだ。アサヒカメラのテスト記事(ニューフェース診断室:1993年7月号)では実写の結果として「ほとんど絶賛に近い評価」との記述がある。またプロカメラマンがサブカメラとして利用していたことなどが知られている。3枚目のレンズに屈折率 1.8 に達するランタン重フリント系の高屈折低分散ガラスが採用されていること、ビハインドシャッター式でレンズ同士の位置決めにスペーサーを用いず,レンズのコバを用いてレンズ同士を突き当てる方法で組み立て精度を確保している点も特徴的である。詳細は設計者自身による解説を参照されたい。

ニコンミニの外装は無塗装樹脂だが、そのためかえって扱いに気を使う必要がない(ただし塗装によるカラーバリエーションも存在する)。外寸は108 x 62 x 32mm と小さく薄く、突起物もほとんどないためポケットに入れても違和感を感じにくい。本体重量は公称155g, 実測160gで、電池とフィルムを入れても200gに収まる。ニコンミニは最短撮影距離が 0.35m と短く、28mm の広角を活かした迫力のある構図での撮影も可能である。単焦点広角レンズで小型化を追求する設計は、その後の中級超小型単焦点コンパクトカメラ(フジ ティアラなど)に大きな影響を与えたカメラといえる。ただし、ニコンミニはパノラマ切り替えしたときにファインダ内表示に変化がなく、気づかずにパノラマモードになっていても気づきにくいという点には注意を要する。

解説動画

撮影例

香港の公園で双六、もしかしたら博打、に興じる人たちを腰の高さからノーファインダーで撮影した(ノートリミング)。こういうときに28mmのワイドレンズは威力を発揮する。シーンが立体的なので気になりにくいが、あまり大きいサイズで鑑賞しなくても周辺部の画質低下ははっきりと分かる。下の作例からも、かなり明るい環境(必然的に絞り込まれる)でも周辺部の画質低下が見られることがわかる。しかし、流れたようにならないことやシャープな部分との間のつながりに加え、周辺部の光量低下もあって、意外に気になりにくい特性を持つところが高評価を得ている秘密なのではないかと思う。

その他の撮影例

Zoom300 QD(ミニズーム)

ニコンはズームレンズ搭載カメラでも世界最小・最軽量を狙い、実現する。それが1994年に発売された Zoom300 QD(ミニズーム)で、35-70mm F3.5-6.5の2倍ズームレンズを搭載していた。重さは 205g(実測210g)で、ニコンミニから50g重いだけである。また大きさは 117 x 63 x 36mm で、電源OFF時に沈胴レンズが完全にフラットになるため携帯性の良さは失われていない。なお、Zoom300 ではパノラマモードに連動してファインダ視野の上下がマスクされるようになった。そのため、気づかずにパノラマモードで撮影してしまった、というミスはファインダを覗いて撮影する限り発生しない。

1994.5.10付 総合カタログから。このころズーム・単焦点の双方でニコンは世界最小・最軽量を実現した。

レンズはなんとたったの4群4枚だが、それからは想像できないほどきちんとした描写性能を持つ。特に、広角側でも画面端まで流れなどが見られず、屋内撮影等の暗い状況でも自然な描写を保つ点は特筆に値する。多くのズームコンパクトカメラが38mmからのズームレンズを搭載しているのに対し広角側が35mmであることや、F値が3.5-6.5と明るいことも特徴に挙げられる。広角側のF3.5は単焦点レンズに遜色なく、また望遠側のF6.5も一眼レフ用の小型ズームレンズに多いF5.6と半段も違わない。

本格的なテスト記事など情報が比較的多いニコンミニに対し、ミニズーム・メタルズームのレンズ設計(レンズ構成図や非球面の使用など)についての情報は乏しく、詳細は不明である。MTFや解像力などの定量評価も見つけられていないが、発売当時の簡単な試用レポートではレンズの実写結果に対する評価が述べられている。まずアサヒカメラ(1994年4月号、p.189「SPECIAL 試用速報 ニコンミニズーム」)では「レンズ描写はワイド、テレ側ともに収差がよく抑えられていて、ピントは四切でも十分見ることができるほどシャープだ。」と述べられている。また日本カメラ(1994年6月号、p.250-251「ニコンミニズーム<ズーム300QD>」では「35〜70ミリF3.5〜6.5のレンズは、4群4枚構成と単焦点レンズより1枚多いだけの小型新設計レンズだ。だが描写性能は意外に良く、シャープでコントラストもあり、画面周辺の画質低下もほとんど目立たない。」と評されている。「AFも300ステップと細かく、実写でのピント精度もとても良かった。」「コンパクトカメラのレンズとしては高性能で、シャープな画質であった。」とも述べられている。

撮影例

ワイド端での撮影例である(ノートリミング)。夕刻、雷鳴が近づく中でのISO100での撮影のため、開放絞りに近い状況と思われる。全体にハイコントラストでシャープ、かつ下方の近距離のぼけも流れなどがなく自然で、それゆえ立体感のある描写である。

テレ端での撮影例である(ノートリミング)。アクティブAFではこのような被写体にピントを合わせるのが難しいが、この撮影の場合、すぐ下の「注意」と書かれたパネルを用いてピント合わせをしたため、うまく鏡面内の映り込みに合焦した。70mmあれば、このようにある程度の圧縮効果が得られるので、スナップにも意外と使いでがある。やはり周辺部まで自然な描写が好ましい。

Zoom310 QD(メタルズーム)

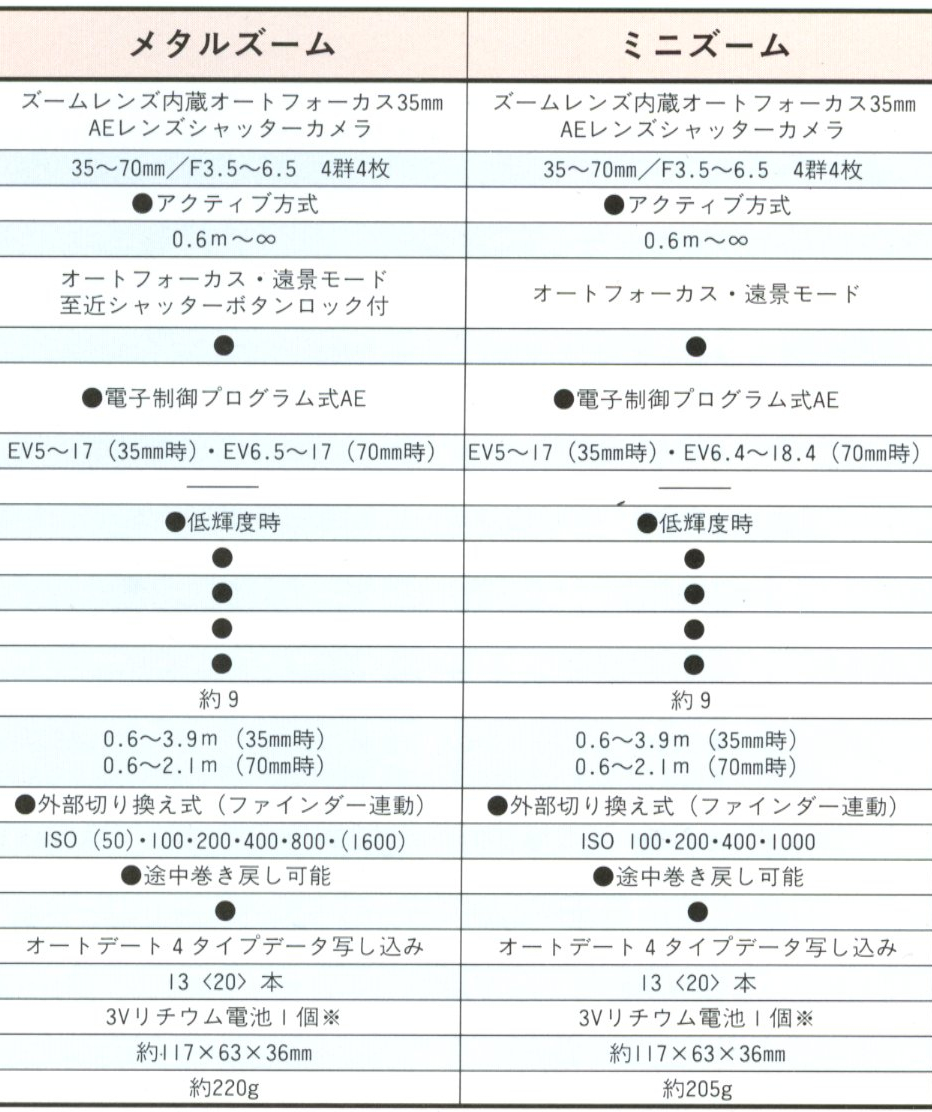

Zoom300 QD(ミニズーム)の構造をそのままに、アルミ製の外装をかぶせ、小改良を施したカメラが Zoom310 QDである。重さは Zoom300 の 205g から 220g へと増加したが(実測223.5g)、大きさは 117 x 63 x 36mm で変化がなかった。AFセンサやファインダ光学系などメカニズムの配置も共通で、搭載されているレンズもほぼ同一であると考えられるが、コーティングの仕様には変化が見られる。

左 : 70mm時、右:35mm時

AF600 は格納時にレンズバリアが閉じるのに対し、Zoom300/310 は保護ガラス(UVフィルタ)が固定されておりバリアはない。レンズ部分は2段繰り出し式の鏡筒となっており、ズームはシャッターボタン後ろの押しボタンにより操作する。後のコンパクトカメラではステップズーム(いくつかの焦点距離を飛び飛びにしか使用できない方式)になっているものが多いが、この機種は連続的に画角を調整できる。またフォーカシングにはズーム機構とは独立したメカニズムが用いられており、撮影時には鏡筒が全く動かず、保護ガラス内の小さなレンズユニットだけが前後してフォーカシングする。そのためフォーカシングに要する時間(タイムラグ)が短くなっている。

前述したように、ファインダやセンサ類、液晶や押しボタン、レンズなど、機構面ではZoom300と310には違いが見られない。特に真後ろから見た場合や裏蓋を開けたところは、ほとんど全く違いが見つからない。変更点はマイコンのプログラムで修正できる部分が主となっているようで、Zoom300 に対し Zoom310 は使用できるフィルム感度の範囲が広がり(手動でISO 50 と 1600 に設定できる)、また最短撮影距離よりも近づいた場合にシャッターがロックされる機能がついた。

Zoom310 QD には2色のカラーバリエーションがあった。ここで紹介している個体はシルバー(明るい方)である。ただしこの色も、他のアルミ外装のカメラに比べ、暗めで落ち着いた風合いのシルバーグレーとなっている。iPhone や MacBook Pro などのアルミ外装の Apple 製品にはシルバーに加え、スペースグレイという色が設定されているが、これに明るさが近い。そのため写真ではどちらの色か判別しづらいことがあるが、機種名のプリント色(バイオレット:白、シルバー:黒)を見ると容易に識別できる。

なお、海外ではデート写し込み機構のないZoom310 AFも販売されたが、これはZoom300同様に黒色の樹脂外装となっており、パノラマ機能も省略されている。また製造国もZoom310 QD(日本製)と異なりインドネシア製となっているほか、フィルム感度 ISO50/1600の手動設定機能も省略されている。ここで紹介している国内仕様のカメラはすべて日本製である。

ミニズーム同様、雑誌記事等に乏しいが、アサヒカメラ(1995年5月号、p.190「MECHANISM 試用速報 ニコンメタルズーム(ズーム310QD)」)では「コンパクトカメラで撮影したことを意識させないぐらいシャープな仕上がりであった。70ミリ時はF6.5であるが、このくらいなら通常の撮影では手ブレも気にならない。周辺部でわずかに画像があまくなるが、気にはならない。」とあった。

撮影例

ワイド端での撮影例である(ノートリミング)。非常に解像度やコントラストが高い上、画面の周辺部での画質低下も軽微であり、その低下の様子も流れなどがない。所有するズームコンパクトカメラの中ではもっとも描写力に優れたレンズといえる。画角が異なるが、ニコンミニの単焦点28mmに比べても周辺部までの画質の均質性はずっと高い。コンパクトカメラのズームレンズは広角時に糸巻き型の歪曲収差が生じやすいとされているが、このような構図でも問題がないレベルとなっており、その点でも優れたレンズと言える。

テレ端での撮影例である(ノートリミング)。やはり全体によく整った画質である。ワイド端に比べると周辺部の画質は若干劣るようだが、雑誌の試用記事にあるように気になるレベルではない。望遠端では暗い遠景を撮影することは稀であり、実際にはもっと絞り込まれるか、周辺部の距離が主要被写体とは異なりボケてしまう場合が多いことを考えると、全く問題ないだろう。明暗コントラストが高い部分でもハロなどの影響が軽微で、やはりハイコントラストである。

直射日光を受けた金属物が日陰と同居しているシーンでもコントラストの低下は軽微で、空などの明部に隣接した部分でも黒が浮くことがない。

奥まった日陰の方に向けて撮影したので開放絞りからさほど絞り込まれてないはずで、それは近距離の物体のボケ方からも分かるが、やはり周辺部まで整った画質である。ワイド端・テレ端とも周辺光量が豊富で、光量落ちはほとんど気にならない。

その他の撮影例

3機種の特徴と比較

ニコンミニではデート機構を裏蓋でなく本体側に搭載しており、これも小型化に寄与している。直列に並んだ7ドットの LED を用い,アパーチャ画面の脇の小窓から日時を露光する。フィルムを送りながらLEDを明滅させることで各ドットを順に焼き付けていく方式となっていて、字形は7セグメントではなくドットマトリクスタイプとなっている。また、パノラマ時にもちゃんと文字の入る位置がずれるようになっている。この方式は Zoom300/310 にも引き継がれ、裏蓋の膨らみがなく、薄型化(AF600 : 32mm, Zoom300/310 : 36mm)が実現されている。Zoom300/310 ではズームボタンも裏蓋でなくカメラ上部に置かれているため、裏蓋への配線がない。コンパクトカメラでは裏蓋への配線にフレキシブル基板が用いられているものが多く、これが断線して故障するものが多いが、これらの機種ではその問題は生じない。

これらのカメラではフィルムの搭載方向が変更されている。ニコンミニはライカやレチナ以来の伝統的な方式で、左手側にフィルムを装填し、右へ巻き上げていく。それに対しZoom300/310ではフィルムを右手側に装填するようになった。これは小型化のためにローライ35などで使用されている方式で、パトローネの軸の突出のため、カメラ底面から画面下辺までの距離が小さくできないという問題を解決する。また、巻き上げと巻き戻しのモーターを共用化し、フィルム巻き戻しの動力をカメラ底部で伝達するためにも有利な方式で(ニコンミニではカメラ上側へ巻き戻しの動力を伝達するために長い経路を持つ)、後のコンパクトカメラでは定番的な設計となった。

ニコンミニでは伝統的なフィルム装填方式を採用したために生じるカメラ底部のスペースをバッテリー室として利用している。それに対し、Zoom300/310 ではズームレンズ鏡筒の直径が大きくなっているため、バッテリーは左手側(フラッシュ側)の側方に装着されるようになった。ただしこの搭載位置ではレンズが右手側に寄ってしまい、グリップとレンズとの距離が短くなる。後のコンパクトカメラではバッテリー室を右手側に設けることでカメラを保持するスペースを確保する設計が定番化した。