寄れる距離計カメラ アルコ35オートマットD

2006年5月

私の場合、デジタル一眼レフからクラシックカメラまでいろいろ使うが、家族を含め対外的に意味を持つ写真のほとんど全てはデジタルで済ませているので、銀塩カメラというと専ら私的に、モノクロフィルムを詰めて日頃見落としがちな光と陰が織りなす陰影やトーン、または緻密で美しい自然の細部などを気ままに切り出していきたいという思いがある。

そうなると理想のカメラとはどのようなものか。一つには使っていて気持ちを逆撫でするものであってはならず、どちらかというと癒しの要素が欲しい。そのためには電気仕掛けで甲高い音を発するようなものよりは、手動でじっくり動かすもののほうがいいし、出来れば小型軽量でかさばらないもののほうがいい。ちょっと変わったものを使っているんだという、あまのじゃくなオタク心を満たすものであって欲しいということもある。

ではそのかわり、不要なものとは何かというと、これは意外といろいろなものが捨てられる。まずオートフォーカスは必要がないだろう。自動露出や、内蔵露出計もあれば助かるという種類のものであって、なくても良い。むしろピントを合わせてシャッターを切ろうとするときには露出計の表示なんて見ていないから、露出はあらかじめ合わせておくものだと思っている。ズームレンズも必要ない。あれは撮影の時に気の迷いを増幅してしまう機能だから。

こういう話をカメラ仲間としていると、よく「お散歩カメラ」とか「鞄カメラ」、「旅カメラ」というキーワードが出てくる。要するに撮影に出かけるのではなく無目的に散歩しながら持ち歩きたいカメラであるとか、通勤通学の鞄に常時入れておきたいカメラ、または旅のお供にするには何が最適か、というような話だ。メインではないが故に、逆に要求が厳しいということもあるような気がする。

さて、それでは具体的にはどのようなことが問題になるのか。最も汎用性があり、カメラ好きが持っていそうなカメラには一眼レフカメラがあるが、これはどうにもかさばって散歩には困る。実際にはニコンEMやFGに AiS50mm F1.8 を組み合わせるなど小型軽量なカメラもあることにはあるが、どうがんばっても奥行きがある程度以上には小さくならない。そのせいで肩から提げていると、カメラが少し下を向いてカメラの底が腰や肘にごつごつ当たったりする。

コンパクトカメラではどうか。今度はこれになると、自動化が進みすぎている。自動化それ自体は問題ではなく、手動で設定できないのは問題だ。特に、どうにもオートフォーカスが使い物にならない。というのは、人物や風景などではうまくピントがあっても、植物・花など細いものにはうまく合わないことが多く、また合っているかどうかも分からないからだ。

となると残りは距離計連動カメラ(レンジファインダ)か二眼レフということになる。レンジファインダはピント合わせが確実だし、レンズの部分が沈胴したり、レチナのように畳めるものもある。二眼レフは、かなりかさばるカメラだけど、ベビーローライであれば小型軽量で、癒しの効果も高く文句はない。だけどこれらには共通の大きな欠点があった。被写体に寄れないのである。

ほとんどのレンジファインダカメラと二眼レフカメラは、最短撮影距離の基準としては 1m と考えておけばよい。ものによっては 90cm とか、優れたものでは 70cm というものもあるけれど、せいぜいそのあたりである。これでは風景や人物は撮影できても、花は厳しい。ちょっと古ぼけた木製のドアの木目や、金属製の柵の錆び方なんかもうまく撮れないかも知れない。そもそも散歩コースはいつもそんなに変わらないので、新しい発見は必然的に細部に見出すことになる。

となると要求は単純で、とにかくオートフォーカスも露出計もズームも巻き上げレバーもなにもなくて良いので、寄れて、ピントが目で確認できて、薄型、というカメラが欲しいと言うことになる。が、これが世の中そうそう存在しないのだ。

具体的にはどの程度かというと、出来れば倍率は 1/2 倍か 1/3 倍欲しいところだけど、そうなると撮影も難しくなるので、掌がいっぱいに写せる程度、つまり 35mm なら 1/5 倍程度ということになる。標準レンズではカメラから被写体までが 30cm 前後になるが、普通はこれぐらい寄れれば、ピントが合わずに慌てることは少ない(最短撮影距離が 1m のカメラだと、ピントが合わせられずに仕方なく一歩下がらざるを得ない場合は多い)。重量はレンズ込みで 500g 程度なら完璧だが、まあ 700 - 800g ぐらいならOK。1kg を超えると、しばらく歩くと肩が疲れてくるようになる。厚みは 50mm 前後であればうれしい。

こういう虫がいいカメラがあるか。一眼レフはまず厚みで脱落する。ちょっと譲って、小型軽量な機種にパンケーキレンズを付けるという手があるが、パンケーキレンズは往々にして寄りが効かない。マクロレンズは繰り出しを大きくするために全長が長くなる。ニコンなら AiS 28mm F2.8 か、AF35mm F2D が撮影倍率の基準を満たすが、これではカメラの厚みが 90mm 程度になる。コンパクトカメラは寄れるものが少ないし、ピントが確認できない。二眼レフではマミヤのように寄れる機種もあるが、ものすごく重くてでかい。

結局たどり着いた結論は、ベビーローライにローライナーII(50cm の接写レンズ)をセットで持ち歩くか、マミヤシックスにオートアップをやはり持ち歩くか。このどちらも 35mm 判より画面が大きいので、その点では評価できるのだが、実はそのような付属品を必要としないのが1つあった。このアルコ35シリーズである。

アルコ35オートマットDの概要

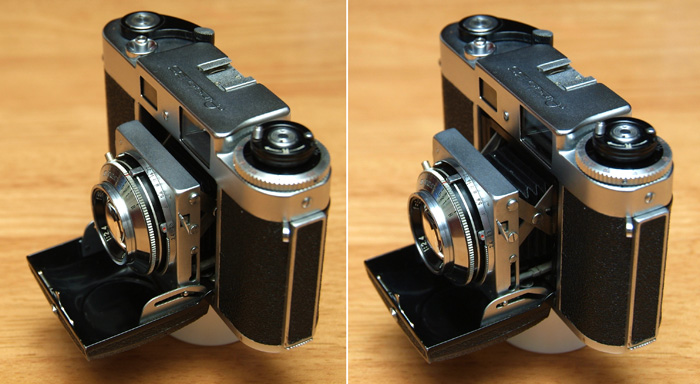

アルコ35シリーズでは、どの機種でも、この写真に示すように左肩の巻き戻しレバーの基部に備わったダイヤルで距離合わせを行う。そのため距離合わせを行いつつ撮影するには、カメラを両脇からわしづかみにする必要があり、右手だけでフォーカスできるマキナ67やマミヤシックスには劣るところである。ともあれ、この距離目盛りを見ても分かるように、最短撮影距離は 35cm となっている。レンズの焦点距離や繰り出し量などから計算すると、倍率は約 1/5倍。これは、約 18cm×12cm の領域が画面いっぱいに写せるということになる。カメラの厚みは約 50mm, 重量はこの手のカメラとしてはちょっと重めの 680g だが、これはニコンF3単体よりは軽く、ニコンFMやFGに標準レンズを付けたのと同じぐらいだ。

このボディ側の枠(上の写真では、左の無限遠の状態では見えていないが、右の最短撮影距離の状態ではボディ前面のあたりまで出てきているのがわかるだろうか)は四角い箱状であり、その内側にX字型のタスキを取り付ける部分や蛇腹が通っている。箱は上下に走る軸で左右から挟まれており、その軸が回転することでこの四角い箱が前後する。つまり箱の外側側面にはラックギアが刻まれており、そのラックギアにかみ合ったピニオンギア(上下各2つ、合計4つ)が鉛直軸回りに回転して箱を前後させているのだ。

巻き戻しレバーの脇の距離合わせリングの回転は、一組のギアを通じて問題の軸を回転させる。その回転は、カメラ底の4枚のギアを介して反対側の縦軸を回転させるという案配だ。なかなか効率の良い(縦軸回りの回転しか存在しない)構造となっているので、ピント合わせは至極軽い。カメラを畳むときにはレンズボード両脇のレバーをカメラ側へ押し込むが、この力で自動的にフォーカスリングが無限遠まで戻ってしまうぐらい軽い。

アルコ35の後半の2機種(オートマットとオートマットD)でもう1つ特筆できるのが、シャッターをセルフコックすることだ。この手の折り畳みカメラでは、レンズがボディに対して前後するので、レンズ側のシャッターを巻き上げと同時にチャージ出来ないものが多い。しかしこのアルコはそれまでもやってのける。レチナと同様に、ラジオアンテナのように伸縮する棒を使ってレンズの前後移動を吸収しているが、それだけでは折り畳むときにはまだ長すぎるため、この棒がさらに横へ折れるという複雑な構造を持っている(このため、畳んでいるときは巻き上げは出来ない。シャッターもロックされる)。もちろん、フォーカシングも距離計と連動するし、シャッターボタンもボディ側についているので、シャッター速度と絞り値を変更するとき以外はレンズ側に手を触れる必要はない。

レンズは、このアルコ35オートマットDではアルコ50mm F2.4 が装着されている。アルコはレンズを自社で内製していたと言われる。なんとレンズを他社へ供給していたこともあり、ミランダの初期のカメラにはアルコの同じレンズ(50mm F2.4)が装着されていることがある。レンズ構成は4群5枚、いわゆるクセノタータイプであり、当時高屈折率の新種ガラスを使っていると謳っていたそうで、実際、評価は高いようだ。

このアルコ35のうちオートマットの2機種は1956年に発売されたカメラであるが、既に巻き上げにレバーを、また巻き戻しにもクランクを備えているのは進んでいると言える。しかも巻き上げは、レンズシャッターカメラでは珍しく分割巻き上げが出来る。巻き戻しクランクは、巻き戻しノブ外周の半円が外へ開く変わった形式で、ノブを持って巻き戻し方向に回そうとすると勝手に開く方向に力がかかるという、うまい設計になっている。フィルムカウンターは軍艦部に内蔵されていて、自動復元順算式であるというのはレチナよりも優れた部分だ。距離計は等倍なので十分な長さの有効基線長を持つが、近接時には物体までの見かけの距離の差のため可動像が固定像よりも小さくなり精度は低下すると思われる。

全体として、この時期の国産カメラとしては質感も高く、また機構的にもかなり優れた技術者が設計したと見え、変わった構造の割りには無理がない。シャッターや巻き上げ、距離合わせも軽くスムーズで、今年で50歳となるカメラであることを理解していたわって使えば特に問題はない。惜しむらくは、アルコ写真工業はオートマット型の2機種を立て続けに発売した1956年のうちに 35mm カメラから撤退し、8mmシネカメラに主軸を移してしまったということだ。しかしこの 8mm ブームも価格競争など楽な世界ではなかったようで、1959年には倒産、1961年には整理されてしまったと言うことだ。

1956年というとまだ一眼レフがまだ本格的には受け入れられていない時期である。そのころにボディ単体だけでこれだけ寄れるカメラが出たと言うことは記憶にとどめておいても良いのではないかと思う。ただ1950年代後半の一眼レフ化の激流を考えると、レンジファインダ方式で近接撮影が可能、ということには限界が見えてきていたのかも知れない。

その他の外観写真