軽快で使いやすい6x6判カメラ スーパーバルダックス

2015年3月

スプリングカメラやフォールディングカメラと呼ばれる、蛇腹を持つことで折りたためるカメラは1930年ごろから普及を始め、海外ではツァイス・イコンの

イコンタ、日本では

マミヤシックスや小西六の

パールなど様々な名機が生まれることによって、一時期はカメラの主流であった。しかし戦後、廉価な35mm判カメラが登場し一般ユーザの関心が35mmカメラに集まるにつれ急速にスプリングカメラの市場は縮小し、1950年代の終わりにはほとんどの機種が製造中止となり、その命脈はわずか30年間ほどであった。ここで紹介する西ドイツ・バルダ社のスーパーバルダックスは、そのような中で生まれた末期のスプリングカメラの1つである。

初期のスプリングカメラは目測でピントを合わせ、裏蓋の赤窓を見ながらフィルムを巻き上げる原始的なカメラであった。ここから時代を経るに従い様々な機能が付加されてきたが、スプリングカメラはその折りたためるという構造上、その道のりは平坦ではなかった。連動距離計(レンズのピント合わせと距離計の動作が連動する)や多重露出防止装置(フィルムを巻き上げなければシャッターが切れない)はともに、蛇腹の先のレンズと本体側(ボディ)との連動を要し、折りたたみの障害になるのである。そのため、イコンタではドレイカイルプリズムと言う特殊な光学系をレンズ側に取り付けることで距離計の機械的な連動を避けていた。また中判フィルムにはパーフォレーション(フィルムサイドの穴)がないために自動巻き止め装置(1コマ分のフィルム巻上げ量を機械的に決める装置)が着いたカメラも多くはない。名機と呼ばれる機種でも、例えばイコンタのうち6x4.5判と6x9判の機種では最後まで一眼式距離計や自動巻き止めは装備されなかったし、フォクトレンダーのベッサIIにも巻き止めはおろか多重露光防止装置さえも備わらなかった。そのような中でこのスーパーバルダックスは、一眼式連動距離計と自動巻き止め・多重露光防止装置が備わり、かつ小型軽量であるという点で、実はありそうでなかなかないカメラの1つである。

スーパーバルダックスは1954年ごろ発売で、バルダ社が最後に製造したスプリングカメラだ。バルダは戦前から多くのスプリングカメラを開発製造し、他社にもボディを供給するほどのメーカであったが、そのノウハウが存分につぎ込まれており極めて使いやすいカメラとなっている。特にフィルム装填の容易さは特筆できる。フィルム室には送り側・受け側ともにゆりかご型のフィルム受けがあり、それをボディから回すように引き出すことで、フィルムを置くように入れることが出来るのだ。特に送り側では、フィルム受けを引き出すと自動的に固定軸が退避する親切設計となっている。ボディはスプリングカメラらしく、プレス成形により作られた前ボディと後ボディが内部のフレームを覆い隠すような構造となっており、ダイキャストフレームを持つカメラに比べ軽量である。

イコンタシックスやマミヤシックスなどの高機能なスプリングカメラには、歪みにくく精度の高いアルミダイキャストをフレームに持つものが多い。しかしこれは同時に重量が増加することを意味する。またアルミや鋼のプレス部品よりも各部が肉厚となるために若干大型になってしまう。その点このバルダックスは上手にダイキャストとプレス部品を組み合わせて作られている。一見するとイコンタと同様にプレス構造だけで作られているように見えるが、実は最も精度を要する距離計の周辺はしっかりしたダイキャストにより作られているのだ。優美な曲線を持つ外観もモダンであるが、実は中身も近代化の進んだカメラであると言える。

バルダはこのカメラの後、他社と同様に露出計などを備えた固定鏡筒の35mmカメラへ主軸を移していく。素材も金属からプラスティック製に変わっていき、例えばミノックス35シリーズは全てバルダにより製造されたと言われているが、この技術を活かし現在

バルダは医療用プラスティック成形をコア技術としたグループ企業体として存続している。

解説動画

スーパーバルダックスの特徴

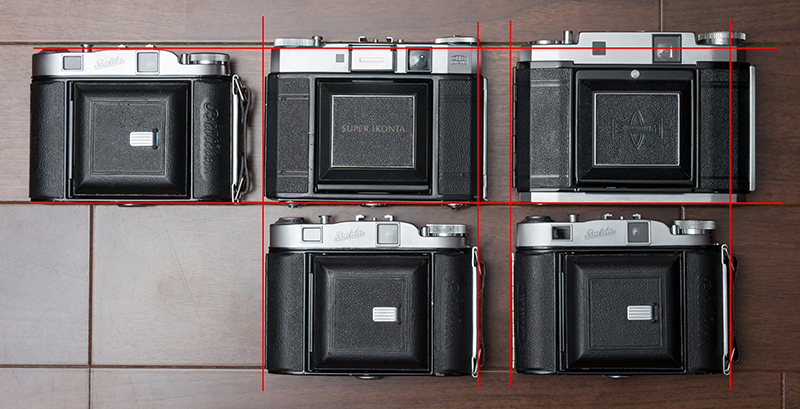

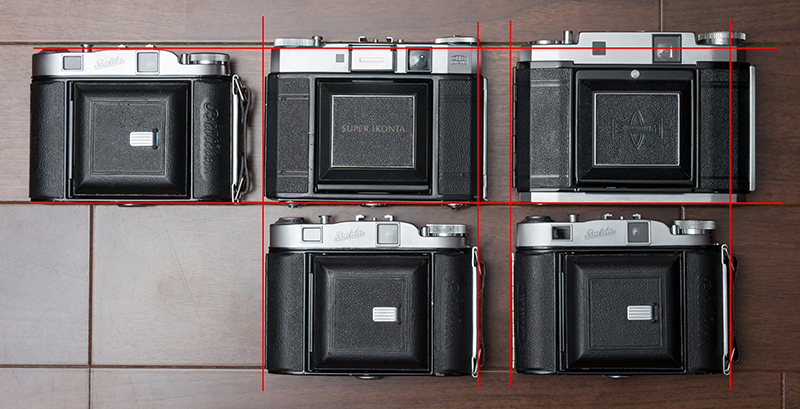

スーパーバルダックスの特徴の1つとして、一眼式連動距離計や二重露光防止装置、巻き止め装置が付いた6x6判カメラとしては小型軽量であることが挙げられる。マミヤシックスと比べると明らかに小型で軽く(850gに対して690g)、戦後型のスーパーイコンタシックスに比べても小さい。マミヤシックスとスーパーセミイコンタのちょうど中間ぐらいである。しかもこの機種はF2.9の大口径レンズを搭載しており(F2.8やF3.5のレンズを搭載したモデルもある)、0番シャッターを用いている(イコンタやマミヤシックスはより小型の00番シャッターを搭載している)。

スーパーバルダックスはイコンタ等を始めとしたスプリングカメラに多く見られる、プレス成形部品を組み合わせたボディ構造を持つ。前ボディと後ボディをちょうど中央で分ける構造もイコンタやパール等と同様である。ただしフィルムスプール受けは外部には突出しておらず、フィルムを乗せる台座を回転させるように引き出すと、上側のスプール受け軸が斜めに退避するようになっている。フィルム巻き取り側は、巻上げノブを引っ張って引き出す仕組みになっている。

多くのスプリングカメラは小型化のために前玉回転式と呼ばれるピント合わせ方法を採用している。前玉回転式は、3群のレンズのうち最前面の1枚だけを回転させながら繰り出すことでピントを合わせる方式である。この方式では

シャッター部分が前後せずカメラに対して固定されているので構造が簡単であり、またピント合わせに必要な繰り出し量が小さいなどのメリットがあるが、レンズ同士の間隔が変化することにより収差特性が変化し、特に近接時の画質に悪影響があると言われている。それに対しスーパーバルダックスでは全群繰出式を採用している。上の写真はレンズとシャッターユニットをカメラから取り外したところである。ピント合わせのノブを回すと直進ヘリコイドによりレンズとシャッター全体が大きく前後に動かされる。ヘリコイド周囲に置かれた、クロームメッキされた勾玉型の板は距離計連動用のカムであり、左上奥のレバーを動かすことによってボディ側へ繰り出し量を伝達している。00番シャッターを備えていることが多い66判スプリングカメラの中で、大口径のレンズと0番シャッターを備え、小型軽量ながらもこのような本格的な構造を持つことがスーパーバルダックスの特徴の1つだと言える。

ヘリコイドによりレンズとシャッター全体を繰り出す方式はパールII型でも採用されているが、連動機構やヘリコイドがむき出しになったパールに比べ、スーパーバルダックスは上手に隠され洗練された構造になっている。これらのカメラでは折りたたむ前にピントを無限遠に戻す必要があるが、スーパーバルダックスの場合、無限遠近辺に距離指標が戻っていないと折り畳めなくするロック機構も備わっている。

なお同様の距離計連動方式は戦後型のスーパーイコンタシックス(531/16, 534/16)でも採用されているが、これらのカメラは前玉回転式である(また繰り出しとカムの移動方向が逆になっている)。トリプレットレンズを採用したスプリングカメラはそのほとんどが前玉回転式で、そのために実は収差変動がトリプレットレンズの「いわれなき悪評」の原因となっていることもあると思われるが、このカメラでは搭載されたレンズの性能を十分引き出すことが出来る。

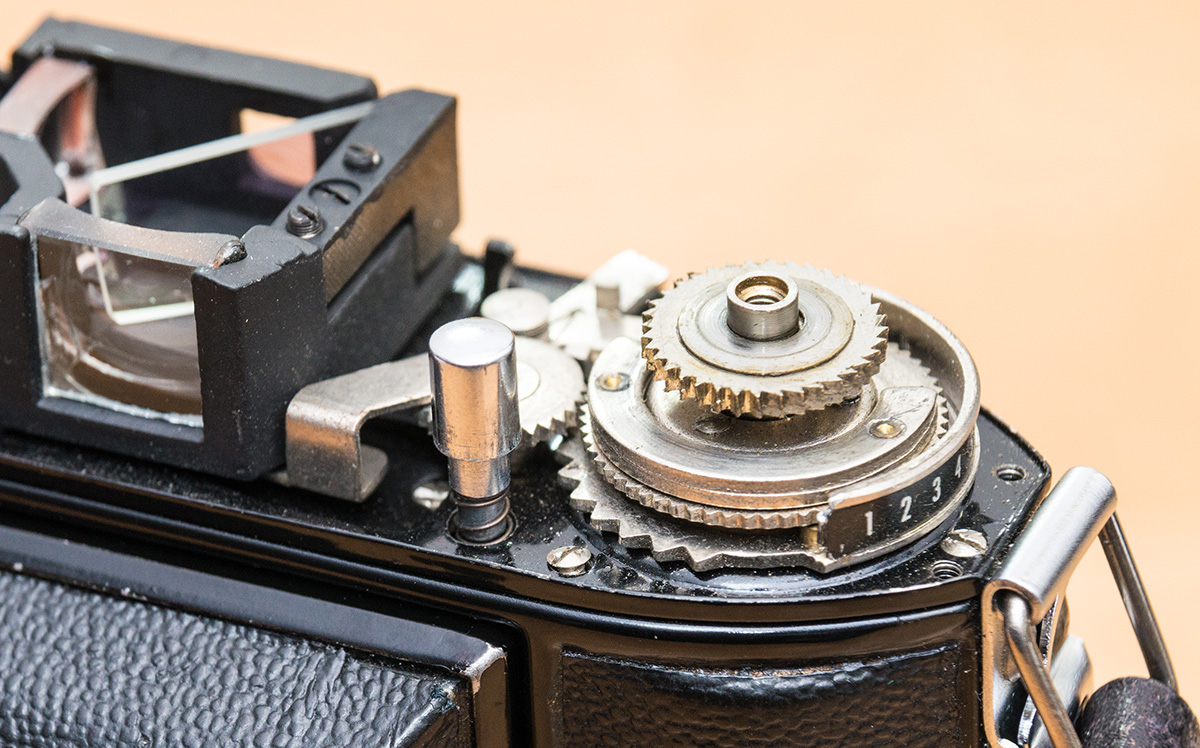

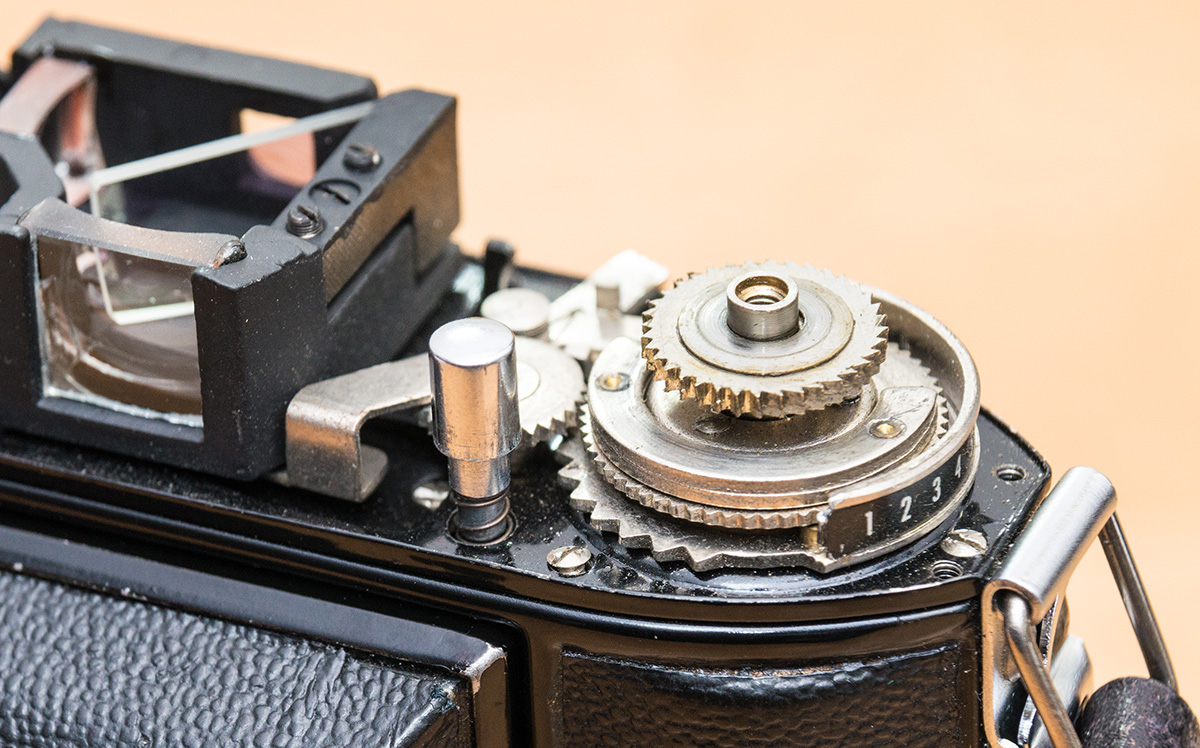

スーパーバルダックスの使い方で変わっている部分といえば、フィルムの巻き上げ方であろう。写真を撮影した後にはまず、巻き上げノブを反時計回りに止まるまで回す。次にこのノブを時計回りに止まるまで回すと完了である。最初の反時計回りの回転角度によって、その次の時計回りで巻き上げるフィルムの量が決められる。また巻き上げ時には自動的に二重露光防止装置が解除される(窓の表示が赤からシルバーに変わる)とともにフィルムカウンター(ボディサイドに表示)が1つ進む。フィルム巻き上げはラチェット式になっているので、ノブを小刻みに往復させることでいつでも少しずつフィルムを送ることが出来る。当時はフィルムの厚みが現在のフィルムよりも少し厚く、それに合わせてカメラが設計されているために、現在のフィルムを入れると巻上げ量が若干不足し、画面がわずかに重なりあうことがあるため、少し余分に送ってやると安全である。パールIIIやスーパーイコンタシックス等ではコマ間がかぶりやすいが、追加で小刻みに巻き上げることは出来ないため、この「セミオート」的な巻き止め機構もいまとなってはアドバンテージであるということも出来るだろう。

なおカメラ背面にあるレバーは、フィルムカウンターを1に戻す際に用いる(このレバーを保持したまま反時計回りにノブを回すと1にリセットされる)。巻上げノブのそばにあるボタンはカメラを開くときに用い、シャッターボタンは右手側にあるため現在のカメラに近く使いやすい。

スーパーバルダックスのバリエーション

|

左から順に、Prontor-SVS(旧)+ Radionar、メートル目盛り、Prontor-SVS(旧)+ Radionar、フィート目盛り。Synchro-Compur + Ennit、メートル目盛り、Prontor-SVS(旧)+ Baldanar、メートル目盛り、Prontor-SVS(新)+ Baltar、メートル目盛り。

|

スーパーバルダックスには、レンズやシャッターの異なる複数のモデルが設定されていた。

まずレンズとしては、以下のようなレンズを備えたモデルが見られる。

- Enna Werk Munchen Ennit 8cm F2.8

- Schneider-Kreuznach Radionar 80mm F2.9

- Balda Baltar 80mm F2.9

- Rodenstock Trinar 80mm F2.9

- Balda Baldanar 80mm F3.5

これらのレンズのうち、Ennitのみがテッサー型(3群4枚)で、他は全てトリプレット型(3群3枚)と言われている。後に述べるように、Ennit を搭載したモデルが明るさ・構成とも最上で、基本的にこのレンズだけが Synchro-Compur シャッターと組み合わせられていることからもトップモデルであると思われる。Radionar と Baltar, Trinar は F2.9というやや特異な明るさを持つが、それらの関係は不明である。手持ちのモデルでは、Radionar よりも後に製造されたとみられる Baltar のほうがコーティングが薄く、鏡筒の構造も違うため、同じレンズであるかどうかはわからない。Balda銘のレンズにはコーティングを表すであろうCの刻印がついたものや、Color-Baltar と言う名称のものもある。また Ennit にも、上のようにレンズ全体の鏡筒が黒色のものの他に、銘板がシルバー仕上げのものも見られる。

また搭載されているシャッター(すべて0番シャッター)には以下のようなものがある。

- Synchro-Compur

- Prontor SVS(旧型)

- Prontor SVS(新型 EV連動付き)

Synchro-Compur は最高速が 1/500 秒であり、当時からシャッターの格としてはプロンターよりもコンパーのほうが上とみなされていたこともあって、やはりトップモデルのみに搭載されたものだろうと思われる。ただしこの Synchro-Compur は前期型であるため、Compur-Rapid と同様に最高速はアシストスプリングを用いており、シャッターチャージ後は 1/500 と他の速度との間を行き来することが出来ない。この点ではいつでも 1/300秒を使うことが出来る Prontor-SVS ほうが使いやすいとも言える。

上に示した3台のうち、右の1台は Ennit と Synchro-Compur を備えた最上位モデル、中央は旧型 Prontor-SVS と Radionar の組み合わせ、左は新型 Prontor-SVS と Baltar の組み合わせである。Synchro-Compur 搭載モデルは前面に絞り操作レバーがあり使いやすい(Prontor 搭載モデルはシャッターの側面に絞り操作レバーがあり、レンズを繰り出さないと操作しづらい時がある)。EV連動機能のついた新型のプロンターSVSシャッターは、内部の構造も完全に変更されている。このプロンターSVSの場合、シャッター速度ダイヤルにクリックが付いており、またEVロック(シャッター速度と絞り値が連動しており、露光量を保ったまま両者を同時に変更できる)はレバーによりON/OFF出来るため、他の多くのカメラで見られるように絞りまたはシャッター速度を単独で変更したいときに不便になるということはない。上の3台では、Baltar 搭載モデルが他より若干軽い(15g程度)。Radionar は旧型、Baltar は新型シャッターと組み合わせたものがよく見られ、F3.5の Baldanar レンズを搭載したモデルもよく見られる。Ennit と Compur を搭載したものはこれらよりも少なく、さらに Rodenstock レンズが付いたものはかなり珍しい。

前期型の中でも、初期のものは巻上げノブの高さが高い。巻上げノブの形状は、細かく見ると現在のところ3種類が見つかっている。距離目盛りにはメートル単位のものとフィート単位のものがあり、トップカバーの被写界深度指標も当然、レンズ側の距離指標と同じ単位のものがついている。トップカバーの前面に Balda の文字がないものも見られる。また Super Baldax ではないが外観がよく似たモデルに、連動距離計でなく単独距離計とされた Baldix や、Baldix のOEM供給モデルである Hapo 66E などがある。

本体とともに入手したケースにも2種類があった。前期型のものには左側のケースが付いており、底ケースと上カバーは分離できない。後期型には右の、BとWの2文字が丸くデザインされたバルダ社のロゴがついたもので、こちらは底ケースとカバーが分離できる。

試写結果

Radionar

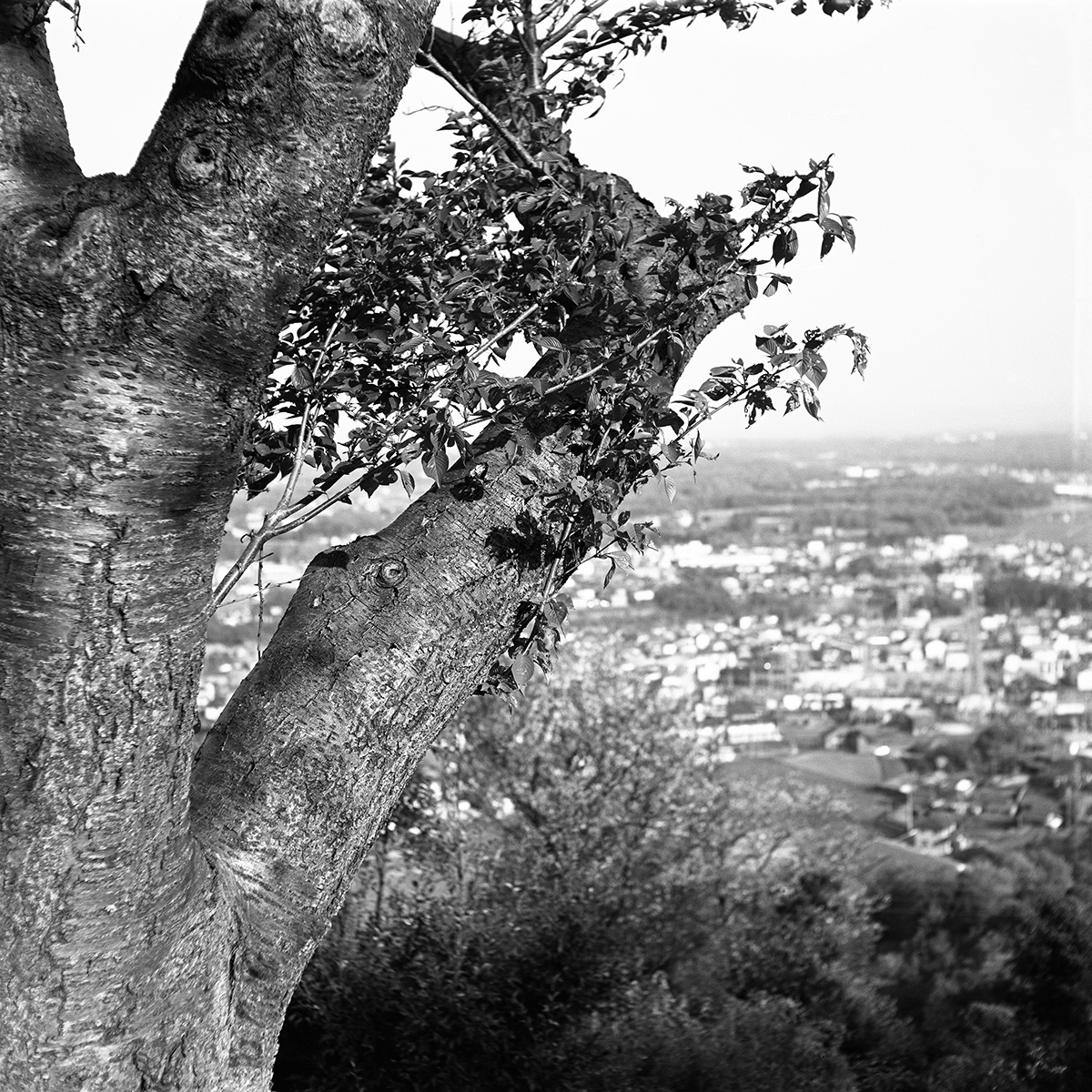

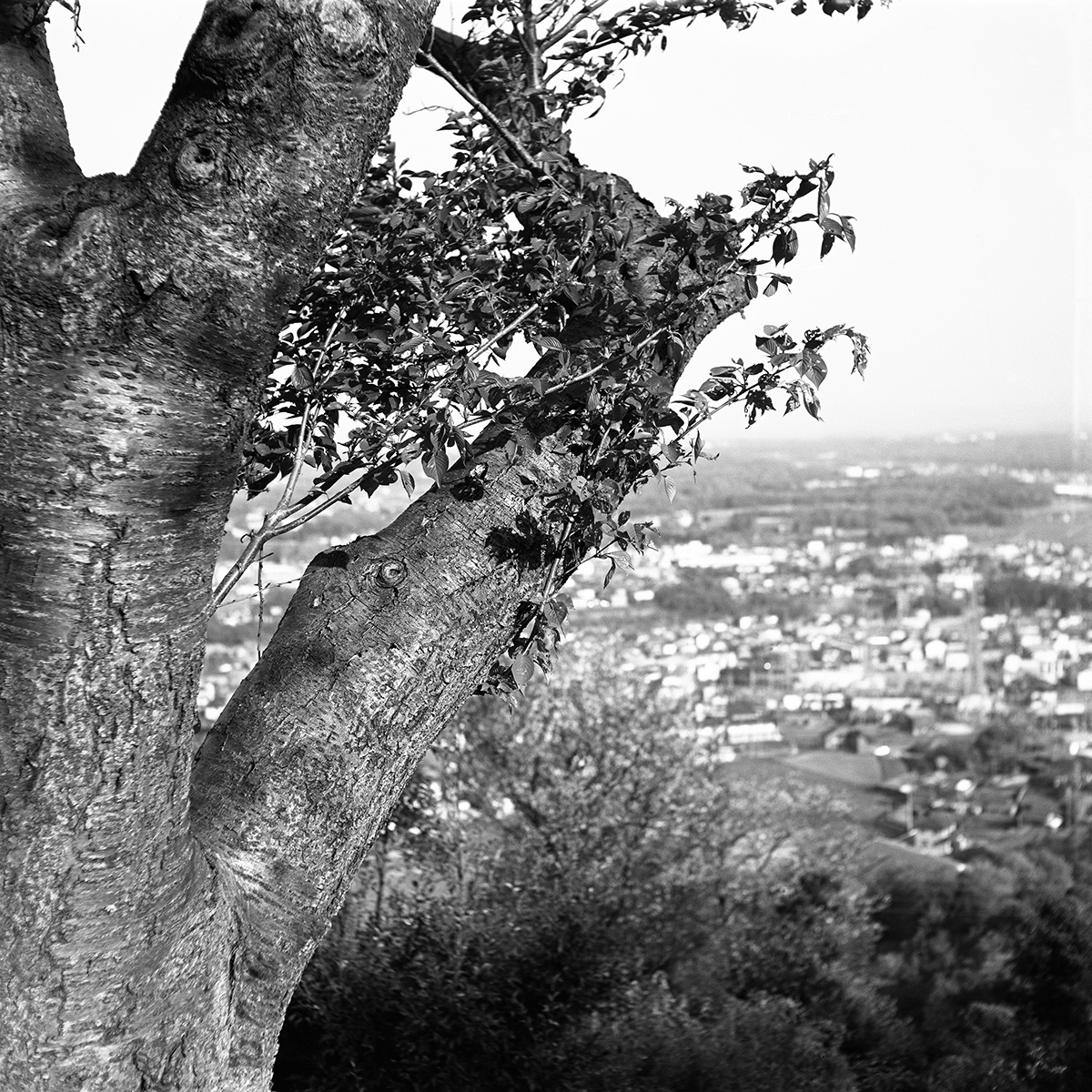

まず、Schneider Kreuznach Radionar 80mm F2.9 を備えたスーパーバルダックスで試写を行った。Radionar は3枚構成のいわゆるトリプレットレンズであるが、戦後のカメラらしくコーティングされているだけでなく、戦前のよくあるトリプレットに比べかなりコントラストのあるシャープで整った像を結ぶ。

この写真では約1段絞ったF4で撮影しているが、ピントを合わせたところは十二分にシャープである。また周辺部の口径食も大きくないことが分かる。

この写真は開放絞りで撮影した。ピントを合わせた部分はやはり十二分にシャープで、主要被写体が配置される確率の高い中央付近では開放から十分に使用できる。周辺部は口径食や非点収差で若干、方向性を感じるボケが発生しているが、オールドレンズと考えればむしろ絵作りに活用することもできるとも言える。

こちらは最短撮影距離付近で、F11で撮影した。非常に緻密な画像が得られ、コントラストも高い。画質やぼけも均一で、ボケ味も柔らかい。

こちらもF11の付近で撮影した。良好な画質である。中判フィルムはフィルム面が浮動することも多いため、いくらレンズ性能がよくても風景撮影では適度に絞るほうが安全である。

Baltar

つぎに、Balda Baltar 80mmF2.9 で試写を行った。レンズのスペックはRadionarと全く同じで、構成も同じ3枚3群のトリプレットである。

F8 での作例を示す。このF値であれば、中央付近は十二分なシャープネスである。晴天順光であることも手伝ってコントラストも高い。

続いて、レンズに直射日光が差しこむような逆光の条件で撮影した。さすがに若干のフレアが見られるが(前輪から左下に向かう部分)、薄く広がっていることもあって条件の割にはまとまった画像となった。

Ennit

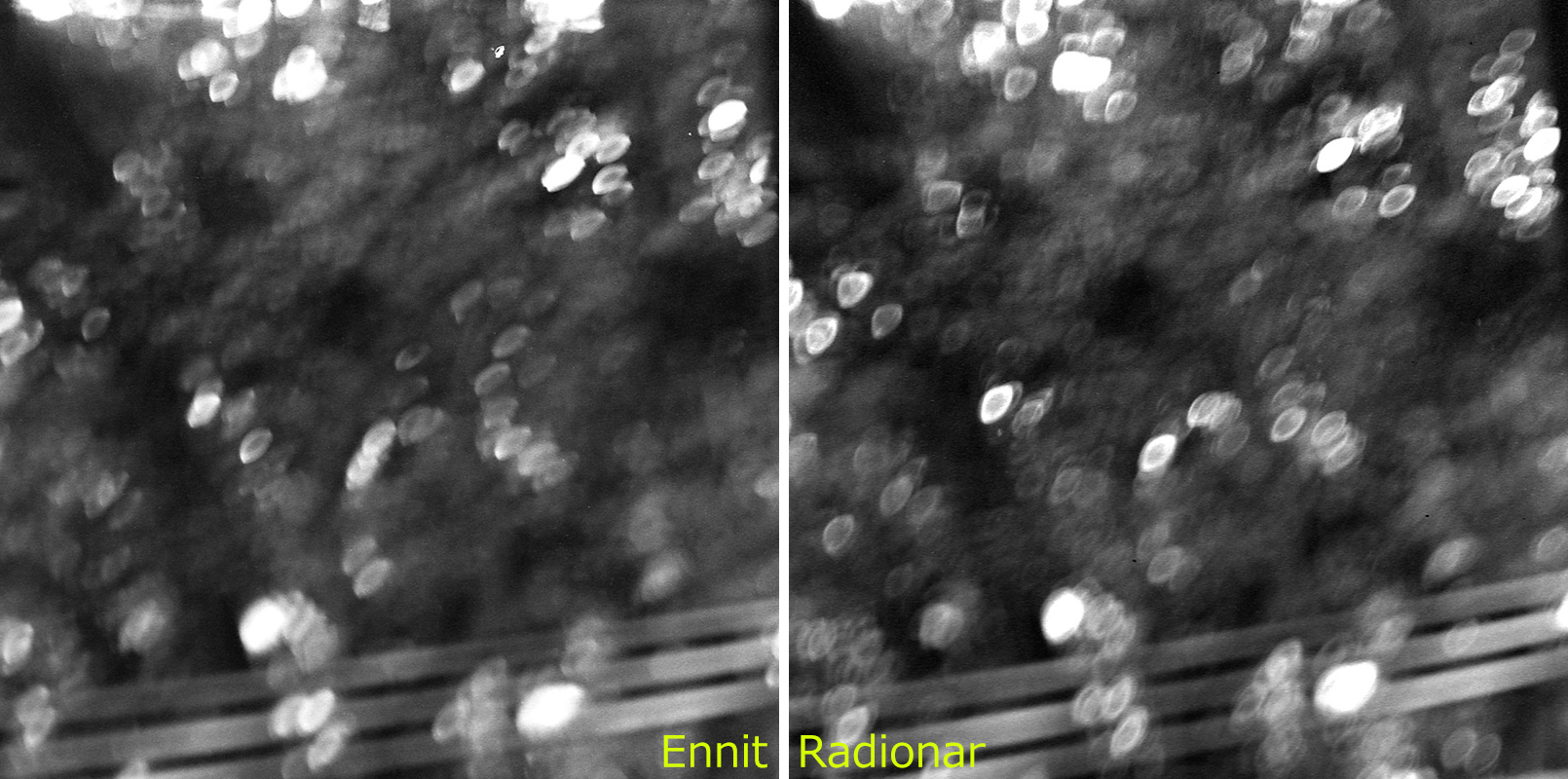

スーパーバルダックスに惚れ込んでしまい、結局、Ennit の装着されたトップモデルも入手したため、Radionar と比較してみた。

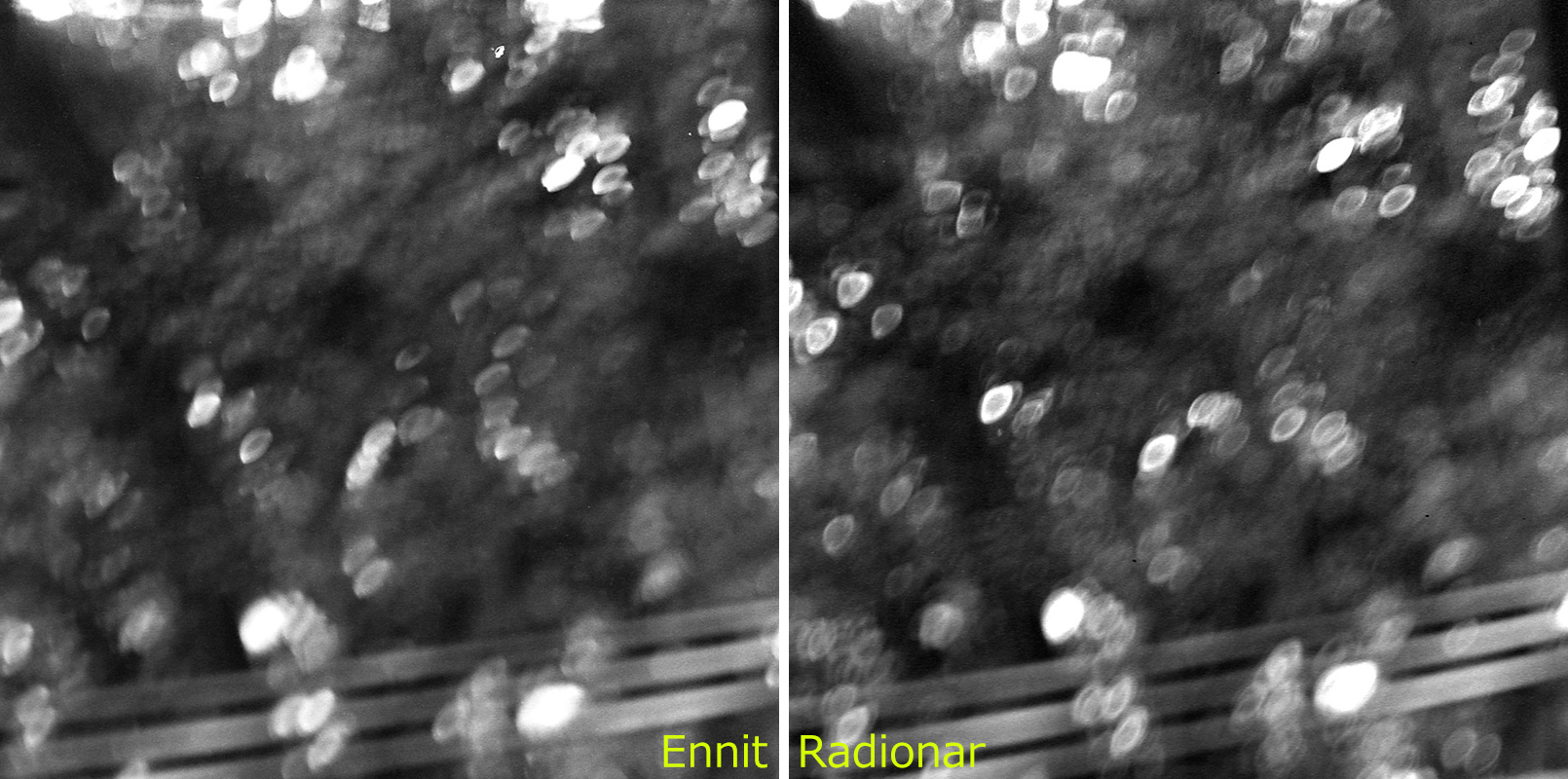

左:Ennit 8cm F2.8(開放)、右:Radionar 80mm F2.9(開放)

手持ち撮影であり、アングルが微妙に異なるが傾向は見て取れる。全体の雰囲気はかなり似ており、中帯部の背景は円周方向の方向性のぼけを持つが、わずかに Radionar のほうがその程度が強い。また逆にRadionar の前景は若干、放射状のぼけとなる傾向があるが Ennit ではほぼ見られない程度である。主要被写体の描写についてはフィルム面の浮動の影響や距離計の調整精度の差などにより Radionar のほうが甘くなっているが、レンズの実力ではないと思われるので差し引いて見て欲しい。

下方(被写体より手前の物体)の描写を拡大してみると、Ennit に比べて Radionar のほうがわずかに縦の流れを感じるぼけとなる。

画面右上の高輝度部の背景ぼけを見る。球面収差等の影響により、ぼけは中央部よりも輪郭部のほうが明るい輝度分布を持つ。両方のレンズでかなり近い傾向を持ち、また Radionar はトリプレットであるにもかかわらず口径食も軽微でありEnnitに遜色ない。ただ仔細に見ると、ぼけの均一性は Ennit のほうが高いようで、全体的にボケ味が穏やかになっている要因であると考えられる。全体として、開放を多用し、そのときにレンズの強い個性を感じさせたくない場合はEnnitは優れているが、Radionar の描写も(Radionar の試写の項の2例目のように)味方につけると効果的であると言える。繰り返しになるが、どちらもよく似た印象のレンズである。

これは Ennit による開放の撮影例である。距離計が非常にうまく調整できたこともあり、開放でねらった位置にシャープなピントを得ることが出来る。これは、スプリングカメラの割には基線長が長めの距離計を持つスーパーバルダックスならではであると言えるかもしれない。

F8 に絞ったときの描写。シャープネスやコントラストなど全体に文句なしの描写である。

バルダの歴史

バルダは1908年に Max Baldeweg により創業され、第2次世界大戦以前はドレスデンで中級クラスのカメラを作るメーカであった。バルダックス、バルディナ、バルディネッテなどスプリングカメラを中心に製造し、優れたボディは他社にも供給された(例えばプラウベル Roll-OP はバルダ製のボディにプラウベルの距離計を取り付けたカメラである)。

第2次世界大戦後、ドレスデンはソ連管理地域となる。Max Baldeweg は西に逃れ、新しく西ドイツ側のビュンデに Balda-Werk を立ち上げる。スーパーバルダックスはそこで作られたカメラである。東側に残ったバルダは商標権の裁判の結果、バルダの名前を使用できなくなり、Belca-Werk に改名する。イエナとオプトンに分かれたカールツァイスと同様に、バルダも東西分断の影響をまともに受けたカメラメーカなのである。

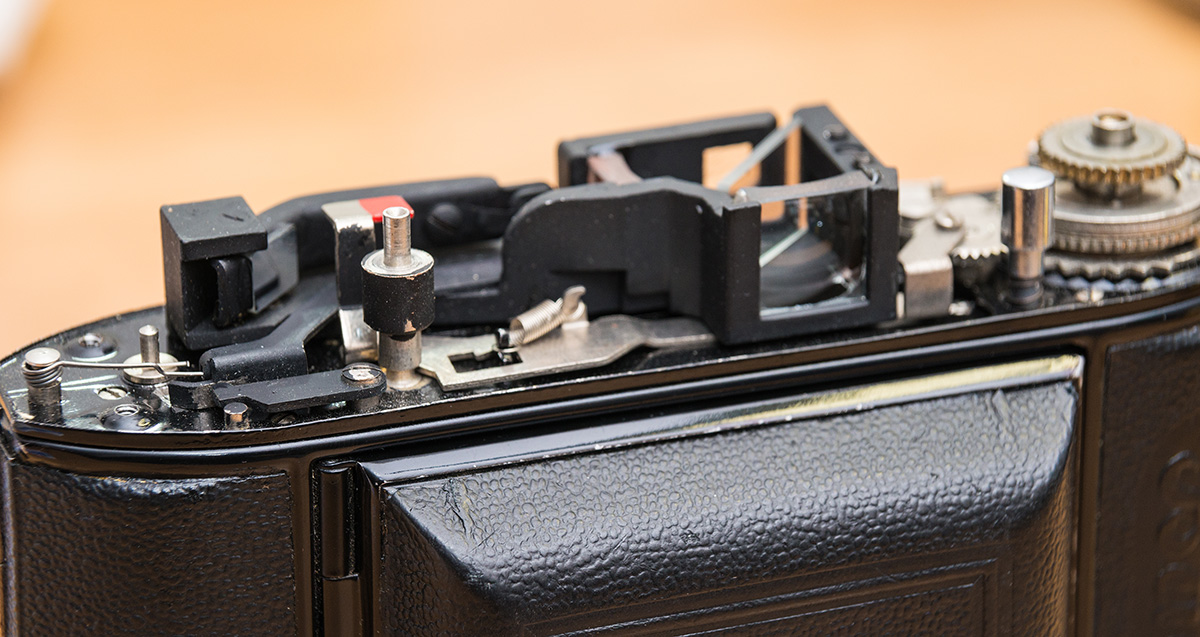

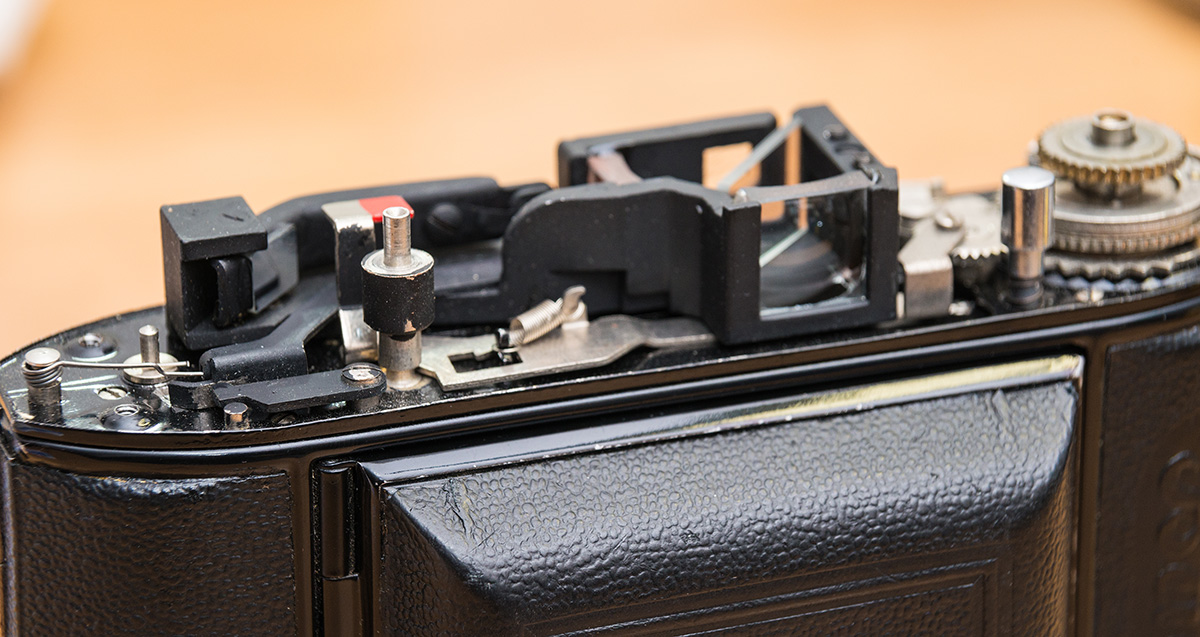

清掃整備

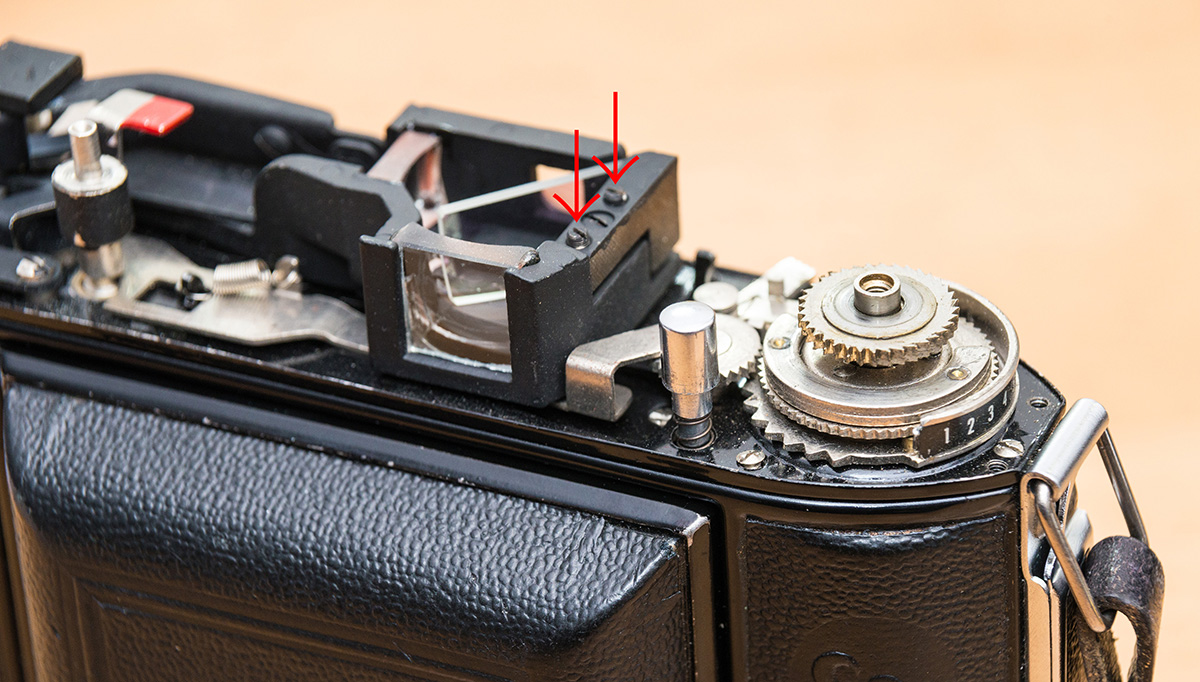

スーパーバルダックスの設計には特に変わったところはない。トップカバーは、フィルムカウンター脇のネジ(2個)と、被写界深度指標(中央のカニ目で外す)を外したところのネジ(2個)で止められている。巻上げノブは、カメラ内部のスプール受けを固定し、ノブ中央の大きなマイナスネジを抜くと外れる。距離計は、鏡(写真向かって左側)を直接回転させることで二重像を動かしている。軍艦部には本体ボディとは別にベースプレートがあるため、スプリングカメラとしては距離計部分の密閉度は高いほうだと言える。

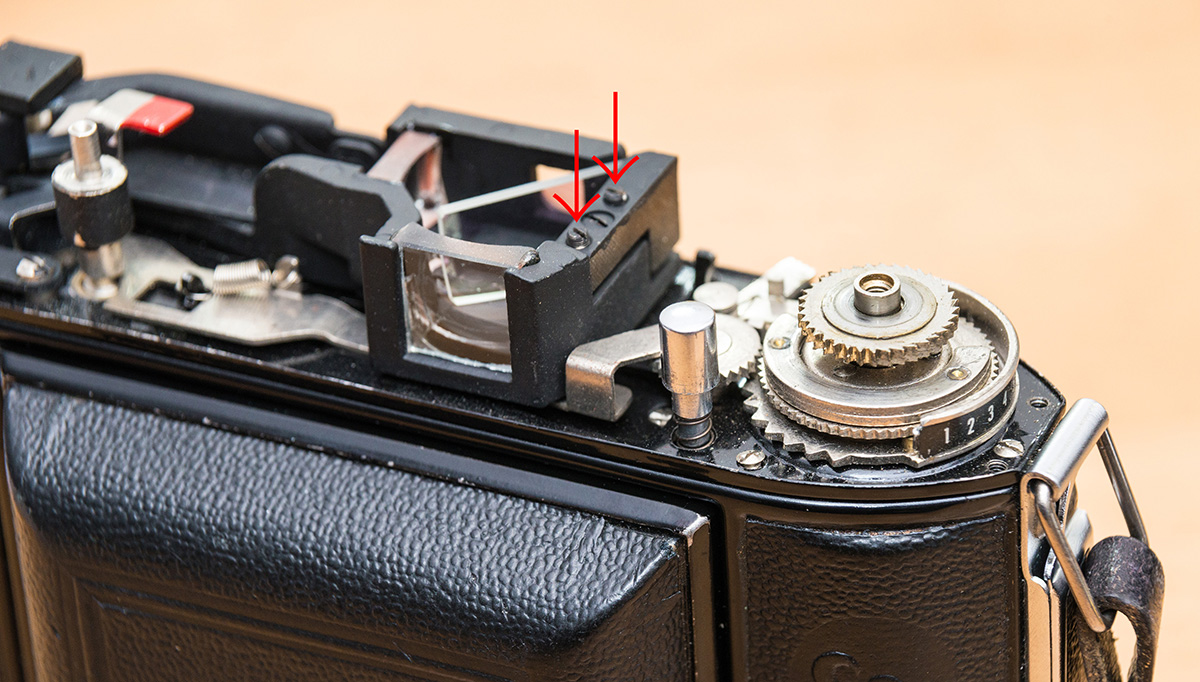

距離計の左右の調整はトップカバーを外すことなく、カメラ背面(接眼部の右)の大きなマイナスネジを外すと調整ができる。上下の調整にはトップカバーを外す必要がある。上の写真の赤矢印のネジをわずかに緩めたり締め付けたりすることで調整ができる。