アイレスフレックス

初版:2000年12月

写真更新:2024年1月

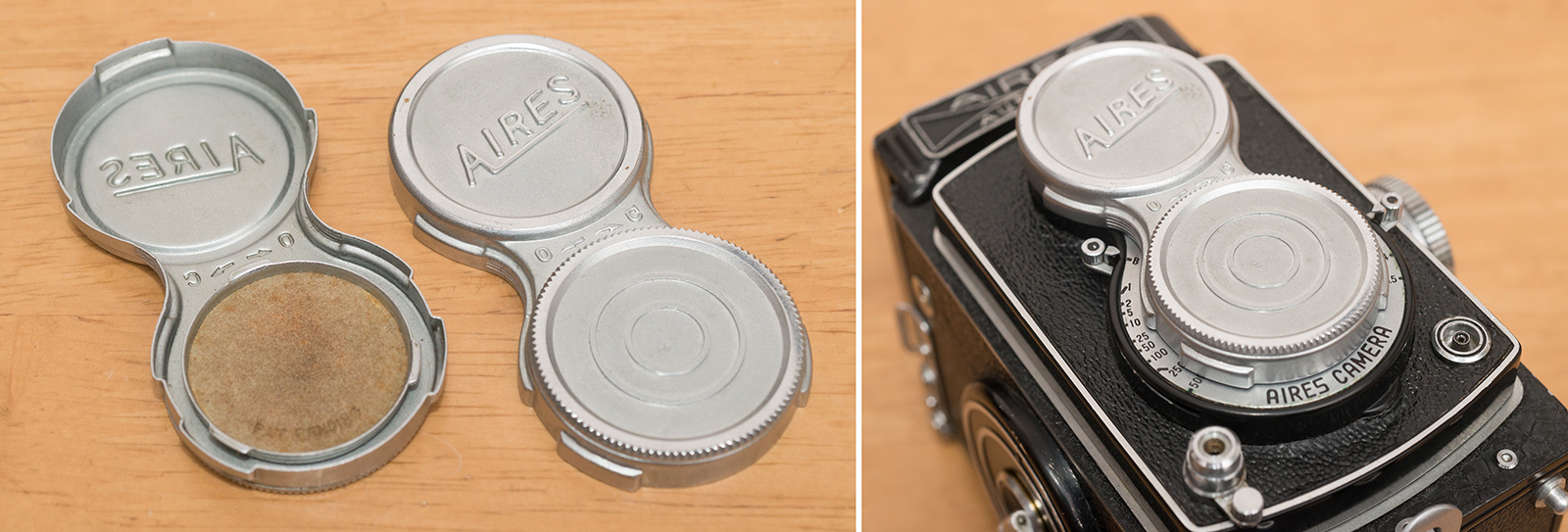

左:アイレスフレックス Z型、右:アイレスオートマット

アイレス写真機製作所はその前身であるヤルー光学から発展したカメラメーカで、ヤルー光学時代にはユニークなデザインの2眼レフ、ヤルーフレックスを発売したことで有名です。その後 1950年8月に、ローライコードとほぼ同じようなデザインのアイレスフレックスY型を発売します。しかしその当時は上記のように様々な二眼レフが発売されており、独自性を求めていた設計者 三橋氏は、自らが戦時中日本光学に勤務していたことがあったことなど、アイレスと日本光学の間に結びつきがあったことからニッコールの装着を進めました。

そうして 1951年にアイレスフレックスZ型がニッコールを装着して発売されましたが、日本光学はニッコール装着に当たってピント精度などが自社基準に合致するように求めたという話が残っています。しかし当時日本光学としても硝子材料の不足などから製造可能なレンズの本数に限界があり、ハンザキヤノン以来レンズなどを供給してきたキヤノンとの関係も 1948年以降解消の方向にあった時代です。そのためアイレスに供給されたレンズの本数も不足気味で、後にアイレスZ型にはオリンパスのズイコーレンズや昭和光機のコーラルレンズが装着されたものが発売されています。

アイレスフレックスはその後1954年に、シャッターチャージをフィルム巻き上げと同時に行い(セルフコッキング)、二重露出も防止されるアイレスオートマットに進化します。このカメラはローライフレックスのようなクランク式巻き上げになっていて、より扱いやすくなっています。また、フードの部分など品質に改善が見られ、国産2眼レフカメラ中でも有数の品質を誇るカメラになりました。しかしレンズ不足は解消されず、アイレス写真機は昭和光機のレンズ部門を買収することになります。そのためかこの後アイレスはレンジファインダー型カメラなど様々なタイプのカメラを発売しますが、ニッコールレンズが採用されることはありませんでした。

* 米国通販大手 Sears 向けにアイレスフレックスを小変更した TOWER Reflex 含む。

左:アイレスフレックス Z型、右:アイレスオートマット

アイレスフオートマットでは前述したように巻き上げがノブからクランクに変更され、同時にシャッターがチャージされるようになりました。レンズ下部にはシャッターチャージレバーはありません。これにより、多重露出や撮り忘れを気にせず撮影に集中できるようになりました。ただし、フィルム装填はスタートマーク方式で、ローライフレックスのようにフィルム厚みを検知して自動的に1駒目を出す機構は持っていません(そのため、正式には「セミオートマット」です。)同時にフォーカスノブが左手側に移り、最短撮影距離も 90cm から 80cm に短縮されています。フィルムカウンタは裏蓋を開ければ自動的にリセットされます。そのため以下の写真のように、裏蓋内部には裏蓋の開閉を検知する爪が追加されました。またオートマット型にはシャッターボタンに通常のケーブルレリーズ(テーパーねじのもの)が取り付け可能です(なおZ型では、ライカ型のかぶせ式ものを使います)。またシンクロソケットも標準的な形状に変更されました。シャッターは同じ SEIKOSHA RAPID ですが、シャッター速度・絞り値にクリックが付きました。

画面右側の赤点にスタートマークを合わせ、裏蓋を閉じて巻き上げていけば1コマ目が自動的にセットされるセミオートマット方式。赤点の下に裏蓋の開閉を検知する爪がある。なおこの個体では迷光の影響を減らしてさらにコントラストの高い画像が撮影できるようにするため、黒画用紙で手作りのバッフルを貼り付け、合わせてレンズ上下の出っ張り部分に植毛紙を貼り付けてある。

|

アイレスフレックスのレンズ

試写の結果では、非常にニッコールらしい、コントラストが高く鮮鋭な描写を誇ります。絞りを変えながら撮影すると、中心部では開放でも絞っても像は変わらないことが分かります。少なくとも 30倍 のルーペと ISO100 のカラーリバーサルでは、あらを探すのは難しいと思います。しかし無限遠の風景などを撮ると、周辺部では中心よりも像がやや劣るのがわかります。といってもフレアっぽい描写ではなくて、すこし甘いという程度ですが、中心部が良すぎて目立つという面も大きいと思います。テッサー型の癖として像面湾曲が残っていて、また4隅では非点収差が生じるからでしょう。周囲は若干前ピン気味に写るのですが、もしかしたらフィルムの浮きの影響もあるのかもしれません。どちらにしても中判はフィルムの平坦性の問題が大きく、特に二眼レフではフィルム送りの屈曲部の影響も出るので、像面の平坦性をことさら取り上げても仕方ないと思います。ともあれ、非常に良くまとまったレンズであり、例えば絞って使うことが前提と思えるような同時代のS型ニコン用 50mm/F1.4 などと比べても、はるかに現代的なそつのない描写を示します。 ビューレンズのレンズ構成はトリプレット型のようです。といってばかには出来ず、こちらもなかなかどうしてキレのある像を提供し、容易にピントが出せます。おそらく中心優先の設計なのでしょうが、どのような像を結ぶか、試しに撮影してみたいほどです。

アイレスフレックス仕様

(以下は手持ちの個体に関する仕様であり、製造途中で変化がある)共通点

- フィルム:120 フィルム使用、66判、12枚撮り

- フィルム巻き上げ:スタートマーク合わせ、自動巻き止め

- ファインダ:ウエストレベル式、ガラスマット面(垂直・水平線入り)

- 撮影レンズ:NIKKOR-Q.C 7.5cm F3.5

- ビューレンズ:View-NIKKOR 7.5cm F3.2

注:アイレスフレックスには、ニッコール以外に、コーラル、ズイコー等を装着したものがある。 - ファインダフード:ワンタッチ開閉、ルーペつき、透視型としても利用可能

- シャッター:セイコーシャラピッド、B・1〜1/500秒、絞り10枚羽根

- フィルタ・フード取り付け:初期の F3.5 のローライフレックス、ローライコードなどと

同一のバヨネット1

- フィルム巻き上げ:ノブ式、フィルムカウンタ手動復元

- シャッター:手動チャージ、多重露出防止・から送り防止装置なし

- レリーズケーブル:カブセ式(ライカ、S型ニコン等と同形状)

- シンクロソケット:特殊形状(コダック式)

- 最短撮影距離:90cm

- 重量:940g

- フィルム巻き上げ:クランク式、フィルムカウンタ自動復元

- シャッター:セルフコッキング。シャッターボタン外周のレバーにより、

シャッターのロック、押下状態の保持(タイム露出)が可能 - レリーズケーブル:通常のテーパーねじ込み式

- シンクロソケット:通常の形状(ドイツ式)

- 最短撮影距離:80cm

- 重量:1040g

全体として、ファインダの作り、剛性感はオートマット型で大幅に改善されている。ボディダイキャストの作りには、クランク巻上げのために構造が一部変更されているだけで、大きな差は見られない。

アイレスフレックスのアクセサリ

ローライフレックスとの比較

左:ローライフレックス 2.8C、右:アイレスオートマット

全体にローライフレックスのほうが高い品質も相まって後のカメラのような感じを受けるが、実際には同時期のカメラである(2.8Cは1953年発売であるが、プラナー付きはクセノター付きよりも遅れて発売された)。

ローライフレックスのオートマット機構に対しアイレスフレックスではスタートマークをあわせる必要があるが、ローライフレックスでもローラーの間にリーダー部分をくぐらせる必要があり、フィルム装填の手間はさほど大きくは違わない。フィルム装填後はクランクを巻くだけで次々に撮影ができ、使い勝手に大きな差はない感じである。

ビューレンズの像の切れはアイレスフレックスの View-Nikkor のほうが高いように感じられる。

参考文献

アイレスフレックスの歴史、仕様、使用感等については以下の文献が参考になる。- カメラレビュー クラシックカメラ選科 No.46 特集「ニコンワールド」

根本氏によるニッコールレンズ搭載カメラに関する記事において、アイレスフレックスが紹介されている。 - カメラレビュー クラシックカメラ専科 No.62 特集「楽しく使う二眼レフ」

根本氏による「ニッコールレンズを楽しむアイレスフレックスとアイレスオートマット」の記事で、 アイレスフレックスとタワーフレックスが紹介されている。

試写

試写結果(カラー)

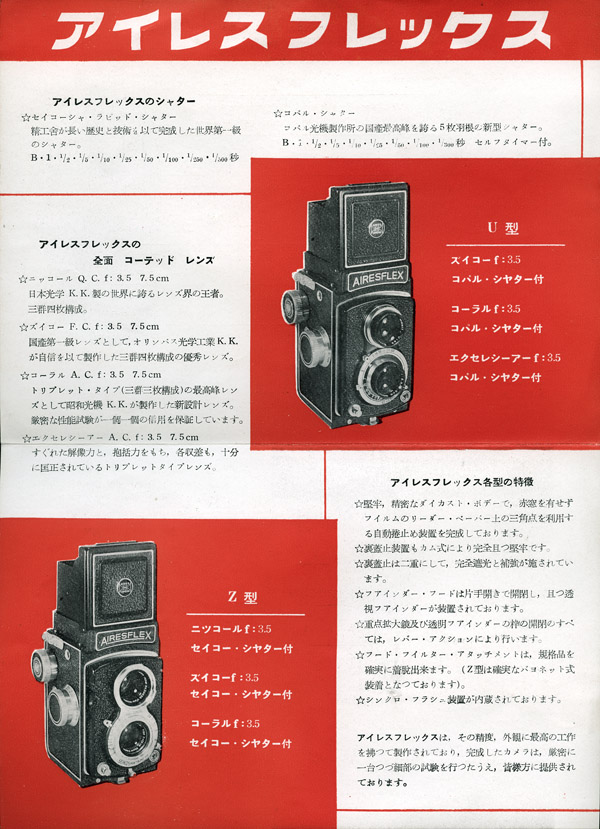

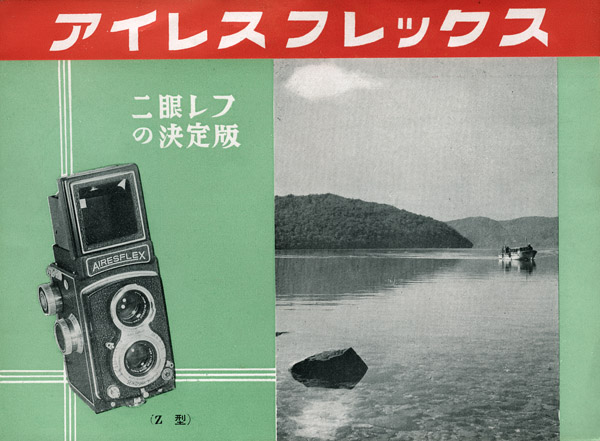

リーフレット

アイレスフレックスU型・Z型発売当時のリーフレットを入手したので紹介する。

表面