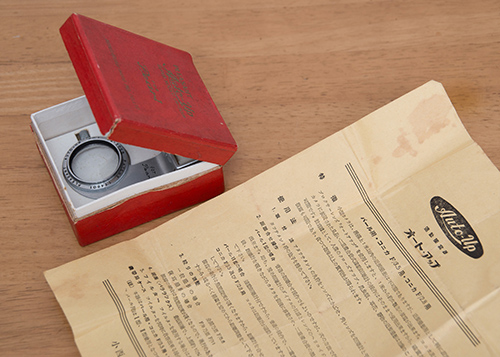

距離計カメラ用接写アクセサリ PLEASANT AUTO-UP

2000年7月初版

2024年7月改訂

PLEASANT AUTO-UP I for Mamiya-6, Retina IIa and Pearl

多くの距離計連動式カメラは最短撮影距離が1m前後ですが、このアクセサリを取り付けることで1m 〜 50cm の間の距離の被写体にピントをあわせることが出来るようになり、ちょっとしたテーブルフォトを撮るような場合に大いに役に立ちます。

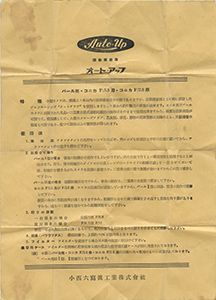

このオートアップは、以下に示す取扱説明書に書かれているように、発明者は島田貫一郎、レンズ系の設計はかの有名な小穴純博士によるものです。開発の経緯は当時の写真工業第5号に島田氏自らにより語られており、こちらで読むことが出来ます。かいつまんで紹介すると、島田氏はもともと写真家で光学や工学の知識のないアマチュアでしたが、戦前マミヤ光機創業者の間宮精一氏の写友であったことからマミヤ光機に入社したとのことです。このとき望遠レンズの付いた特殊なマミヤシックスを制作して使っていましたが、このカメラは3mまでしか接写ができず、これを解決するために自作したアクセサリがオートアップのもとになったと語っています。

戦後になって連動精度を改良するアイディアを思いつき、小穴教授に相談したところ優れたものと認められ、特許申請を推薦されるとともに、性能改善の指導やレンズ設計をしていただいたとのことです。その後、島田氏はオートアップの製作に専念すべくマミヤ光機を退社します。

このアクセサリでは、レンズの前に取り付けられるクローズアップレンズ(焦点距離 1000mm、1dp)と同じ度数の大きなレンズを長方形に加工し、接眼窓の手前に位置するようになっています。つまり、撮影用レンズと距離計が同じ度数のレンズを介して被写体を見るので、距離計でピントを合わせると自動的に撮影レンズ側でもピントが合うということになります。距離計補正レンズの位置がクローズアップレンズよりも少し手前へずれているのは、クローズアップレンズと距離計補正レンズの設計の違いによる誤差を吸収するためです。

どちらのレンズも単レンズで、色収差は補正されていませんが、上の記事にあるようにクローズアップレンズの焦点距離は撮影レンズよりもずっと長く、いわば度数の非常に弱いレンズであるため、色収差は完全に無視できるレベルにあります。

レチナIIa用

裏面は反射防止のため黒色塗装されています(されていないものもあります)。レチナ用で、距離計補正部の左上の突起は近接時のパララックス補正指標です。菱形にE.Pと書かれたマークがありますが、これは Exchange Post といい、進駐軍向けの売店で販売されたカメラ等に付けられているマークで、物品税が免税であることを表しています。

上のオートアップはコニカC35用のもので、これも初期のものと同様に、コニカ自身から発売されていました。取付部の枠の大きさに合わせて、C35/C35フラッシュマチック用と、C35FD用が別に提供されていました。このうちC35用は上の写真のようにリコー500G/GSにも取り付けて使用できます。

ユニバーサルタイプ(メガネ部分のみで、クローズアップレンズは装着されていない)

先の説明書にも書かれているように、オートアップには「ユニバーサル」という、バルナックタイプのカメラに使えるものもありました。しかし、このタイプではレンズと眼鏡部分が別になっています。ピント合わせをするとレンズの先端(フィルタ枠)が回転するレンズがあり、この場合はレンズ部分に取り付ける一体型とすることが出来ないためです。取り付けが面倒になりますので、一体型に比べて少しおすすめしにくいタイプと言えます(上のニッカに取り付けてある、ライカLマウント用のニッコールはフォーカシングによりレンズ前枠は回転しません)。また、これまでに述べた機種用の他に、後の新製品に対応したオートアップも発売されています(例えば、パールIV用。詳細はこちらの画像掲示板を御覧ください)。

以下の各カメラの紹介ページでも、オートアップについて説明がありますので、あわせて御覧ください。

また、オートアップのブランドではありませんが、東ドイツ製のヴェラにも同様の原理のアクセサリがありました。

撮影例

F4.5 のヘキサーレンズを搭載したパールIIに用いた時の撮影例を以下に示します。

Pearl II w/ Hexar 75mm F4.5, F5.6

Pearl II w/ Hexar 75mm F4.5, F4.5