ゲルツの名レンズ「ダゴール」とテナックス

2020年3月

ゲルツは1800年代終盤に創設されたカメラ・レンズメーカであるが、第1次世界大戦後の不況の影響を受け、1926年にイカ、コンテッサ・ネッテル、エルネマンと合併しツァイス・イコンの一部となった。そのためクラシックカメラの中でも特に古い、戦前の機器に興味のある人々でなければ触れる機会に乏しいブランドであるが、その名声は後世にも轟いている。そして、その名声の主翼を担ったのはやはり名レンズ「ダゴール」だろう。

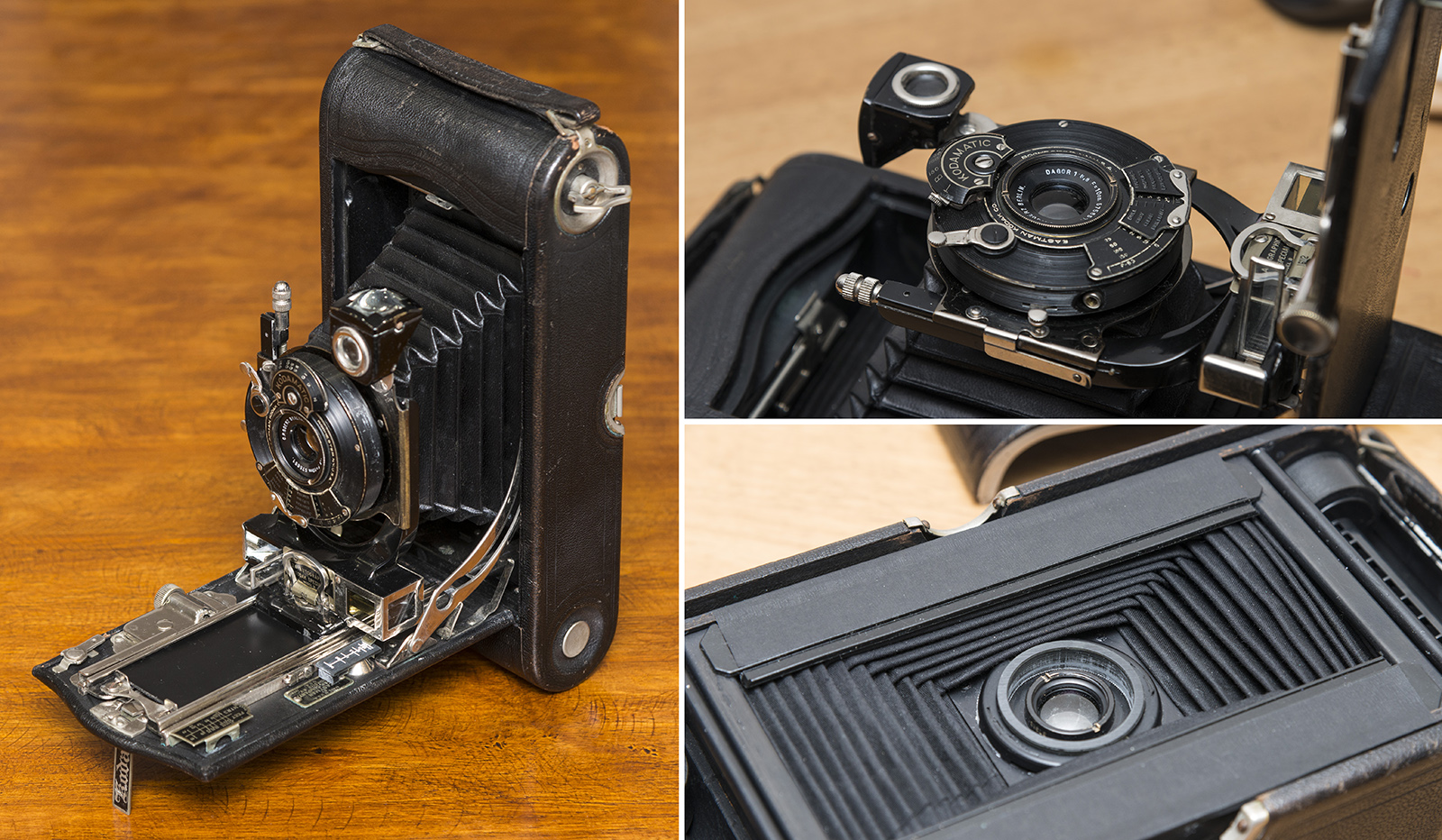

ここではゲルツのカメラ「コートポケットテナックス」と、それに装着された 100mm F6.8 のダゴールについて紹介する。

ダゴールについて

ダゴールはエミール・フォン・フーフが独学に基づき設計した完全対称型のレンズで、当初カール・ツァイスに売り込んだものの採用されず、フーフ自身がゲルツに就職したことによりようやく世に出ることになった。当初、基本となる収差をすべて除去したレンズを対称に2個備えていることを示す「ドッペルアナスチグマート」と呼ばれていたが、後の1904年に Doppel Anastigmat Goerz の頭文字を取って Dagor と改称された。ダゴールはツァイス・イコンが設立されてからもしばらくは製造されていたほか、ゲルツの米国支社が戦後まで独自に製造を続けたことで、特に米国を中心に大判写真向けのレンズが人気で、現在もかなりの高額で取引されている。

戦前からスプリングカメラや二眼レフなどのカメラには、3群4枚のテッサー型や、それよりもコストの低い3群3枚のトリプレット型のレンズが備えられていることがほとんどである。しかしこれら、いわば定番のレンズが業界を塗りつぶす1920年頃までは様々なレンズタイプが提案・採用され、それよりも後の時代よりもむしろレンズのバリエーションに富んだ時代があった。たとえばコダック オートグラフィック・スペシャル ではテッサー型が採用されているモデルの他に、4群4枚のダイアリート型レンズを備えているものがある。それらを比較すると、テッサー型やトリプレット型は明るい標準レンズに適する代わりに当時は画角を大きく広げることが難しく、また、収差除去よりも明るさ(大口径化)が重視されてきた節がある。それに対し対称型のダゴールやダイアリートでは同じ焦点距離でも画角が広く、また開放F値が暗いかわりに先鋭な解像度を持つ傾向が強いようだ。

さらにダゴールの特徴として、内面反射が少なくコントラストが高いという点は忘れることが出来ない。2群6枚の構成であるため屈折面は8面あるが、内面反射を生じがちな空気との界面は4面しかなく、ノンコートでも十分なコントラストを持つ。この高コントラスト性は先鋭な描写特性と相まって「ダゴールで撮影した写真はひと目で分かる」とまで言われたとのことである。

コートポケット・テナックスについて

テナックスというと、ツアイス・イコンが製造・販売した35mmフィルム・24x24mm判のコンパクトカメラを想起する方のほうが多いと思われる。ここで紹介するテナックスはそれとは技術的な関連はなく、ゲルツが存続していた時代の一連のカメラである。

テナックスの名を持つカメラには大きく分けて、箱型のボディのレールに沿ってレンズを引き出すハンドカメラ(マヌフォーク・テナックスおよびタロー・テナックス)、120や127型のロールフィルムを使用するロールテナックスと、ここで紹介するポケットテナックスの3種類がある。

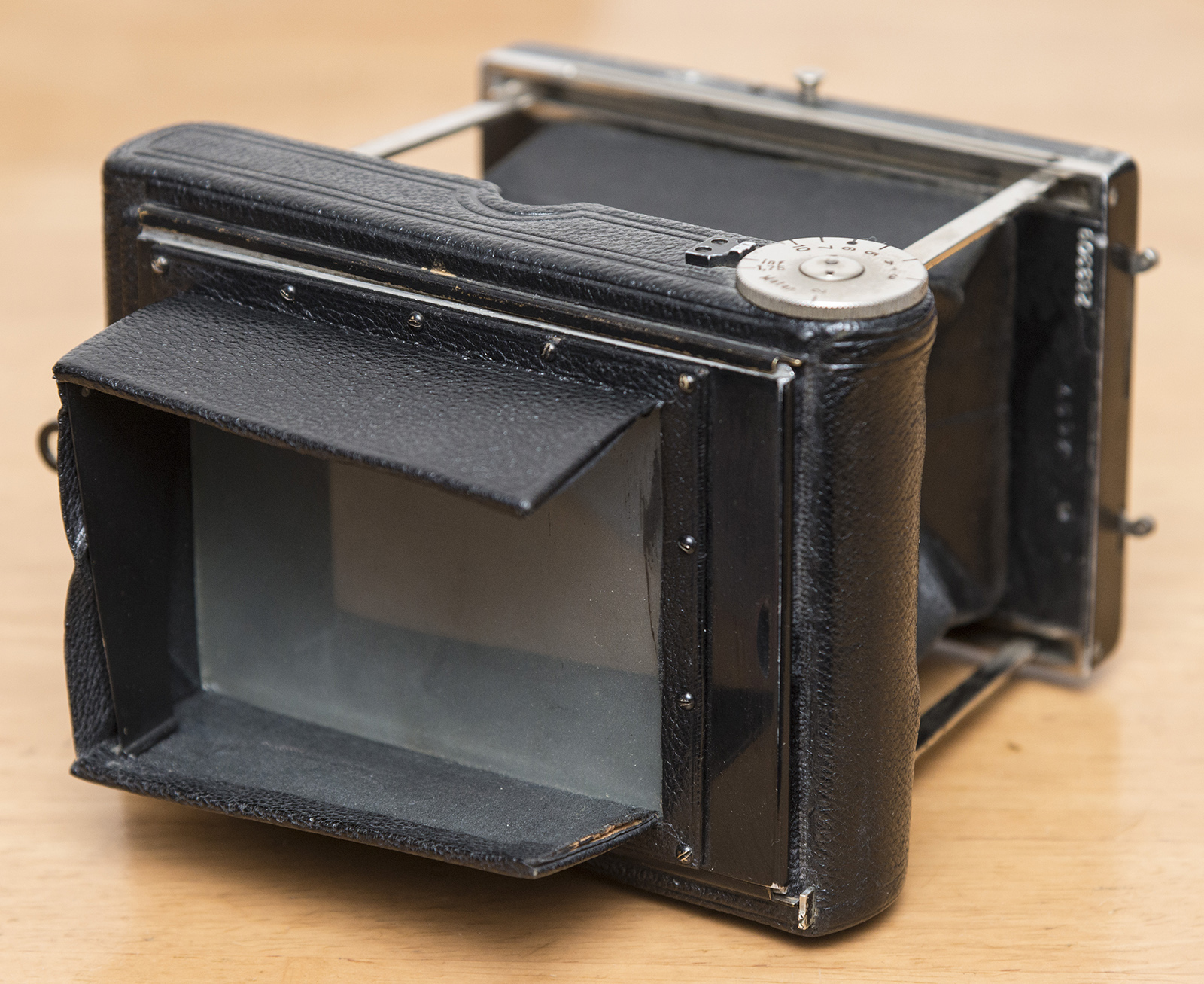

ポケットテナックスには、9x6.5cm判(大名刺判)の「コートポケットテナックス」と、6x4.5cm判(アトム判)のベストポケット・テナックスがあり、いずれも写真乾板やシートフィルムを前提としたカメラである。

ポケットテナックスは特に小型化を意識したカメラで、前板は4本の棒状のタスキで位置決めされ、コンパクトに折りたたむことが可能となっている。プラウベル・マキナはタスキがX字型で、それが伸縮することでピント合わせを実現しているが、テナックスではタスキ部分はピント合わせでは動かず、タスキを支えるボディ側の枠が前後することでピント合わせを行う。ピント合わせは右上に備えられた大型のノブの回転で行われる。この構造のためどうしてもハンドカメラ等に比べ最短撮影距離が長くなり、このコートポケット・テナックスでは最短 1.75m となっている。

ピント合わせはこの頃のカメラらしく、グラウンドグラスを取り枠の代わりに取り付けてピントを確認することもできるが、上記のように最短撮影距離が長い上にレンズのF値が暗いために被写界深度が深く、多くの場合は目測により撮影されたのではないかと思われる。

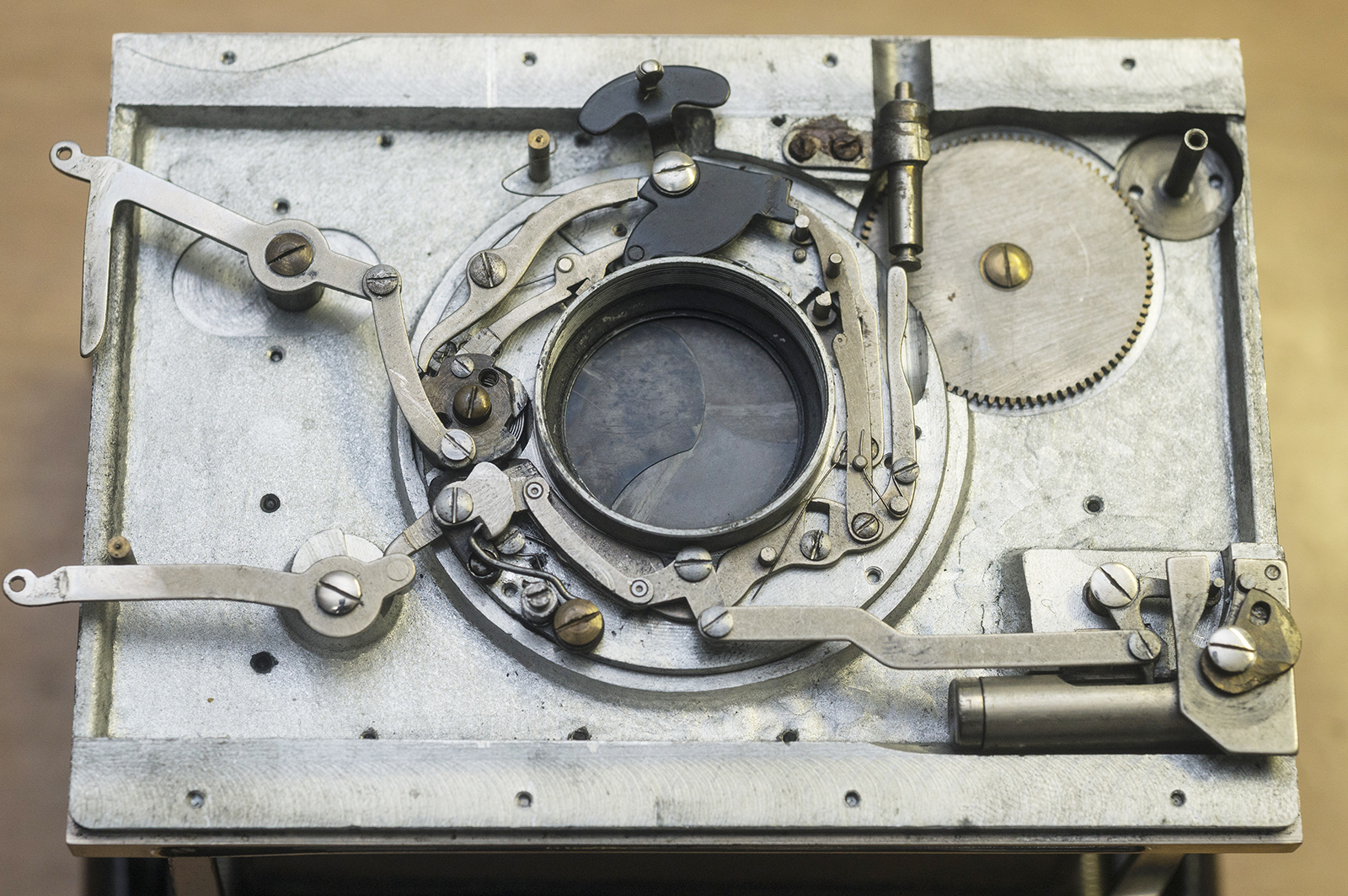

シャッターは前板のカバー内に直接搭載されている。しかし専用設計というわけではなく、エアシリンダー式シャッターの代表的機種であるコンパウンドシャッターの部品が使用されている(例えば、

こちら にあるシャッター内部の写真を180°回転したものと比較して欲しい)。通常のシャッターではレンズのすぐ脇を操作しなくてはならないところ、チャージレバー(左上)・シャッターレバー(左下)や絞りダイヤル(右上)をレバーやギアで延長し、またエアシリンダーとシャッター速度ダイヤルはレバーで延長して右下に配置するなど、操作性を向上させる工夫が施されている。

VIDEO

コンパウンドシャッターは、ギア式のスローガバナーの変わりにエアシリンダーを用いて低速を得ており、シャッター速度を低くしてもガバナーの音がしない。また、潤滑状態により動作が不安定になりがちな機械式ガバナーに比べ、古いものでも動作に信頼感があるように思われる。

レンズ流用による試写

コートポケット・テナックスは取り枠の取り付け部分の寸法が他のカメラよりも大きく、

こちら で紹介している大名刺判用の Patent Rollex のようなロールフィルムホルダが装着できない。アダプタ等を制作して取り付ける手もあるが、その前に手軽に撮影できる方法ということで、他のカメラのレンズと交換して撮影してみた。

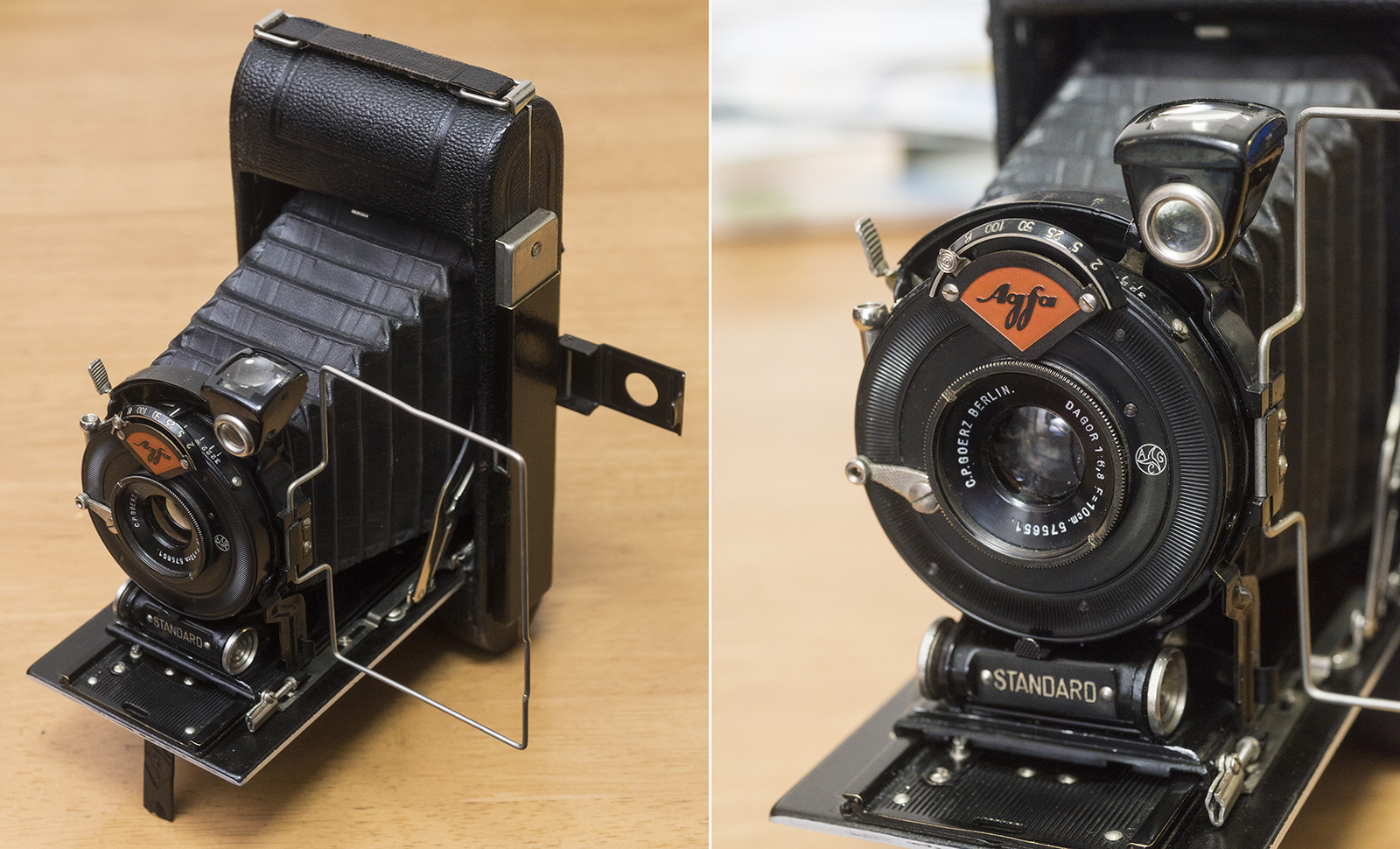

まず試したのが比較的時代の近いカメラ、

アグファ・スタンダード距離計付き である。このカメラは低速がバナーを備えたシャッターが付いており使い勝手が良いので、シャッターをそのまま残して前後のレンズだけを交換した。レンズの取り付けネジ径は、前玉は同じ、後玉も計測結果では0.3mmほどの違いでありそのまま付くかと思いきや、僅かな径の違いで少ししかねじ込めなかった。加工するのは最終手段ということでそのまま試写した結果は以下のとおりである。

中央付近は極めてシャープであることがわかる。しかし前後レンズの間隔がオリジナルよりも相当(5~10mm程度)開いてしまったため像面湾曲が大きく、アウトフォーカスとなるべき画面の右端にもピントが合ってしまっている。他の撮影例でも像面湾曲の大きさが見て取れ、また、焦点距離の違い(105mmに対し100mm)もあって距離計の有効範囲が限られるなどのこともあり、レンズの実力を試すには至らなかった。

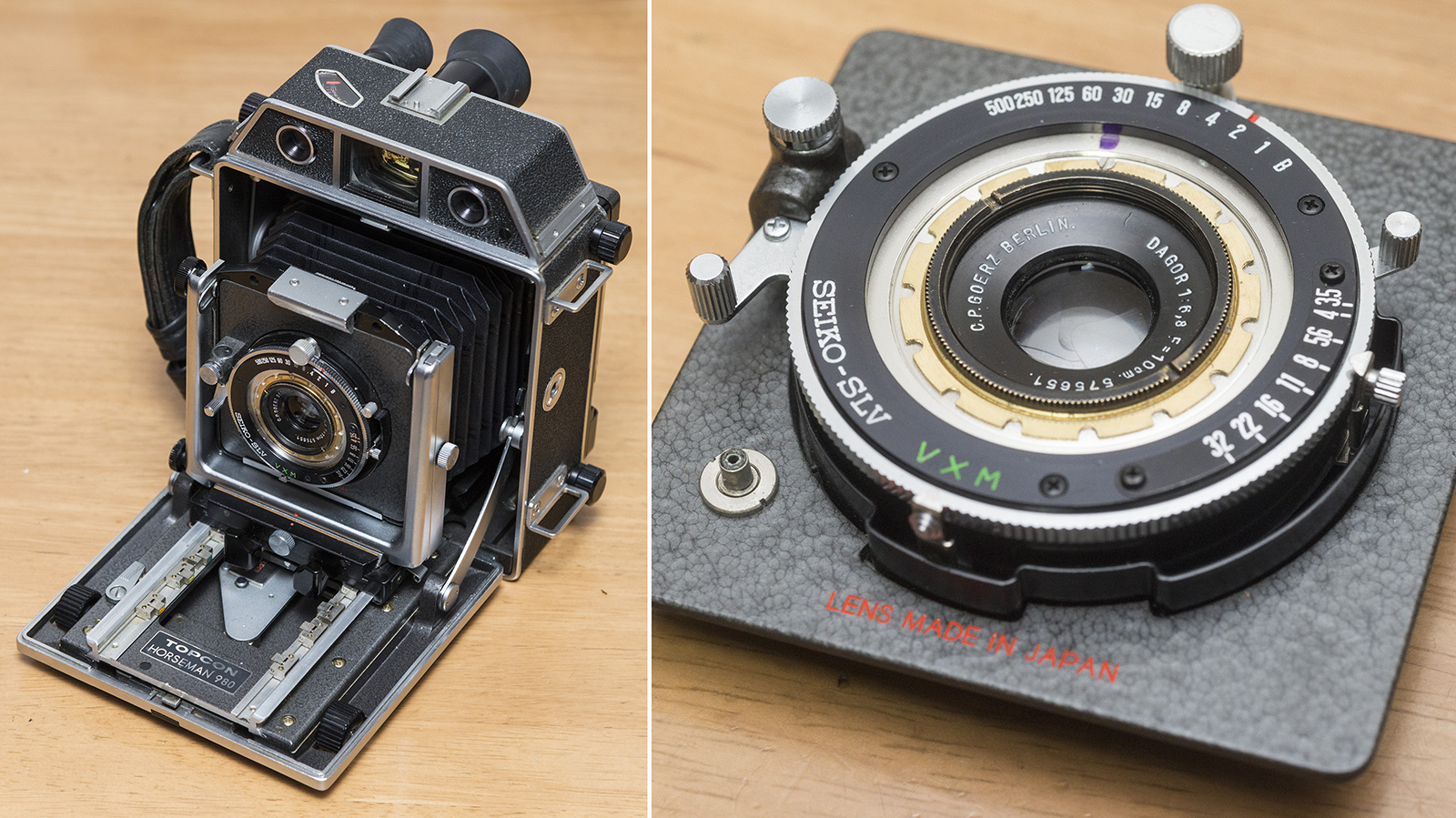

そこで、今度はホースマン980に取り付けることにした。ホースマンの各種レンズ(今回は標準の105mm F3.5を使用した)には0番シャッターが使用されており、レンズ取り付けネジの内径はダゴールの内径よりも2mmほど大きい。そこで、このネジ径の違いを吸収するアダプター(内外にネジが切られた短いパイプ状のもの)を制作し、前後のレンズに装着して取り付けた。前玉はシャッターギリギリまで、また後玉はそれほどでもないもののアグファ・スタンダードよりは絞りに近づけることが出来た。また、グラウンドグラスでピント合わせができ、さらにイメージサークルが大きいというダゴールの特性も試すことができる。

この例では少し絞って撮影したが、中央の鮮鋭度の高さなどが見て取れる。またシフト撮影時のイメージサークルの大きさも確認することができた。ただし現状でもまだレンズの位置関係がオリジナルと同じとは言えないので、最終的には末尾で紹介するように、コダック・オートグラフィックに搭載した。

これはより近接し、開放絞りで撮影した例である。極めてシャープである上、背景のボケが非常に綺麗であった。さすが、世界中で絶賛されるレンズだけはある。

614判ワイドカメラの製作

ダゴールレンズはかなりイメージサークルが大きいと言われる。これを活用するため、最終的にこのダゴールレンズは122フィルム(8.5 x 14cm判)のカメラ、

コダック・オートグラフィック No.3A のシャッターに搭載し、120フィルムで614判として撮影出来る広角カメラにした。そもそも、このコダック・オートグラフィックを入手してから、なんとか薄型の広角レンズを搭載して携帯できるワイドカメラを作りたいと構想しており、その計画がようやく完成した、といったところである。

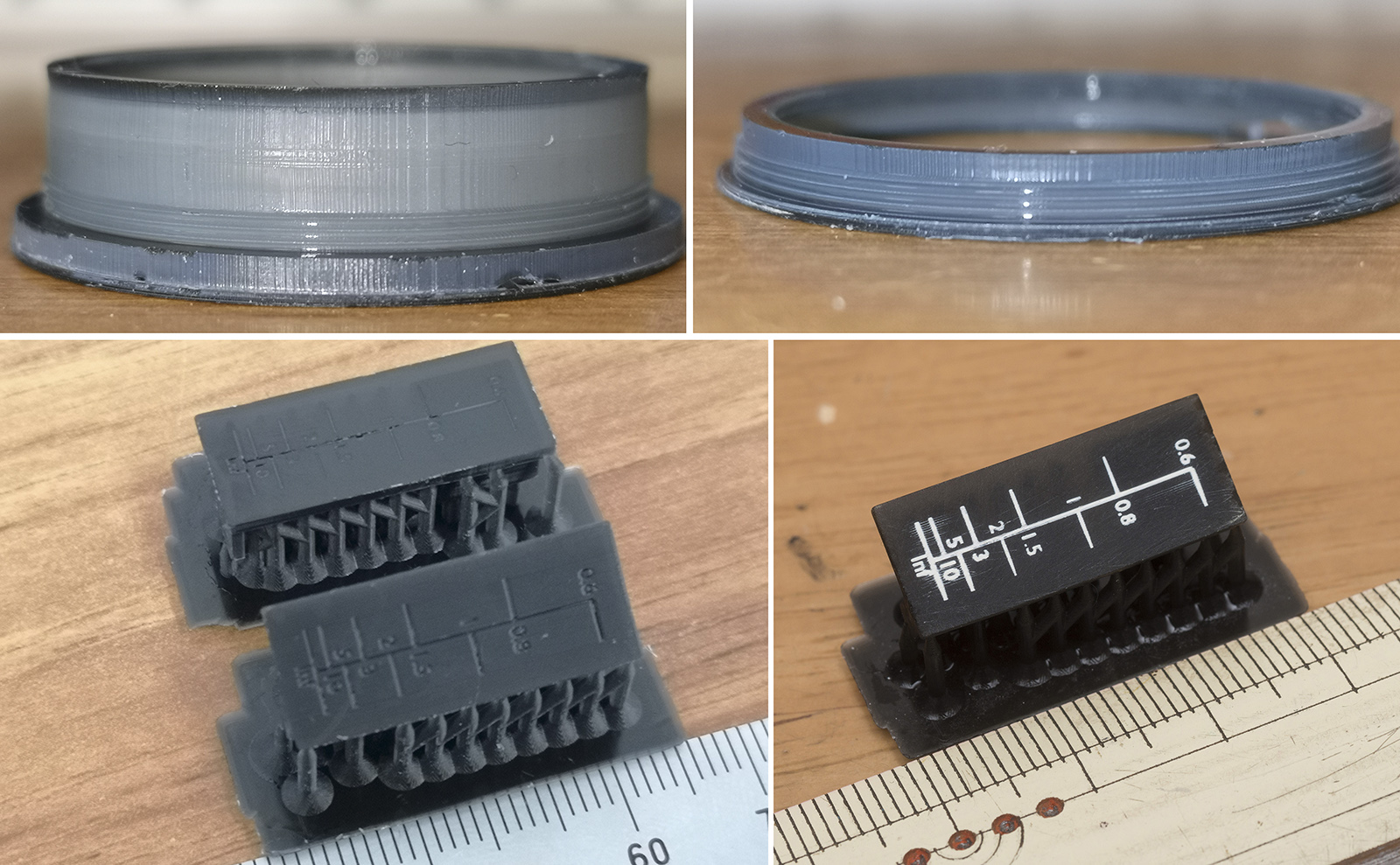

改造にあたっては3Dプリンタが大活躍である。レンズをコダックのシャッターに搭載するための変換リングは3Dプリンタで製作した。前述のようにダゴールレンズは絞りを挟んだ前後のレンズの間隔が狭く、この間隔によって周辺部の画質が変化するため、前後ともシャッター・絞りの羽根にギリギリまでレンズが近づくように設計を追い込んだ。特にリアはシャッターの金具の中奥深くにレンズが沈み込むようなアダプターの作成が必要だった。前後とも0.5mmを切るような薄い部位の製作が必要であったが、3Dプリンタの設定を追い込むことで実現した。

距離スケールも3Dプリンタで製作した。目盛りの溝や文字が非常に小さいので、水平と斜めの2種類で出力し、溝がはっきりしていた斜め造形のものに白ペイントを施し、乾燥後に研磨した。さらに、カメラの無限遠の調整にも3Dプリンタで製作したオートコリメータ を使用した。レンズを引き出して無限遠で止めるためのストッパーの延長金具(カメラの全体写真で、レールの間に挟まった黒色の板)のみ、アルミ板を切り出して塗装した。

前述のように、像面の湾曲(周辺部が前ピンになるか後ピンになるか)は前後のレンズの間隔により変化するようなので、試写を繰り返して調整した。上の2点は試写の結果で、上は3段絞り込んだもの、下は開放絞りである。中央部の画質に大きな差はなく、周辺部でも開放から破綻がない。もちろん絞ったほうが周辺部の光量は増加するし、全体に画質は向上するが、開放絞りでもそれなりに光量があり、まったく暗くなってしまったりはしない。これが130年ほども前に設計された広角レンズかと思うと、信じられない感じがする(横画角は28mm相当)。

非常にシャープで、かつ立体感の高い描写である。3200dpiで取り込んだ、1億画素を超える画像は

こちら と

こちら (画像サイズが大きすぎて、画像ビューワによっては表示ができないことがある)。