カメラのフォーカス調整

2016年1月

クラシックカメラは製造から長年を経て、レンズのピントが狂っているものがある。レンズの距離目盛りを無限遠に合わせても正しく無限遠にピントが合わなくなるのがその代表例であるが、その他にもレンズのピントと距離計の関係が狂ったり、一眼レフカメラではフォーカシングスクリーンとレンズの関係がずれるものもある。ここではそれらの調整方法について説明する。

調整の前に・・フィルムレールの形式

ピント調整をするときにまず押さえておかねばならないのは、撮影時にフィルムがどこに位置しているか、という問題である。フィルムの位置なんて、フィルムをセットするときに見える開口部分に決まっているだろう・・と思いがちだが、さにあらず。以下で示すようにフィルム位置を決める方法には大きく分けて二種類があり、それぞれでフィルム位置の基準が異なるのだ。

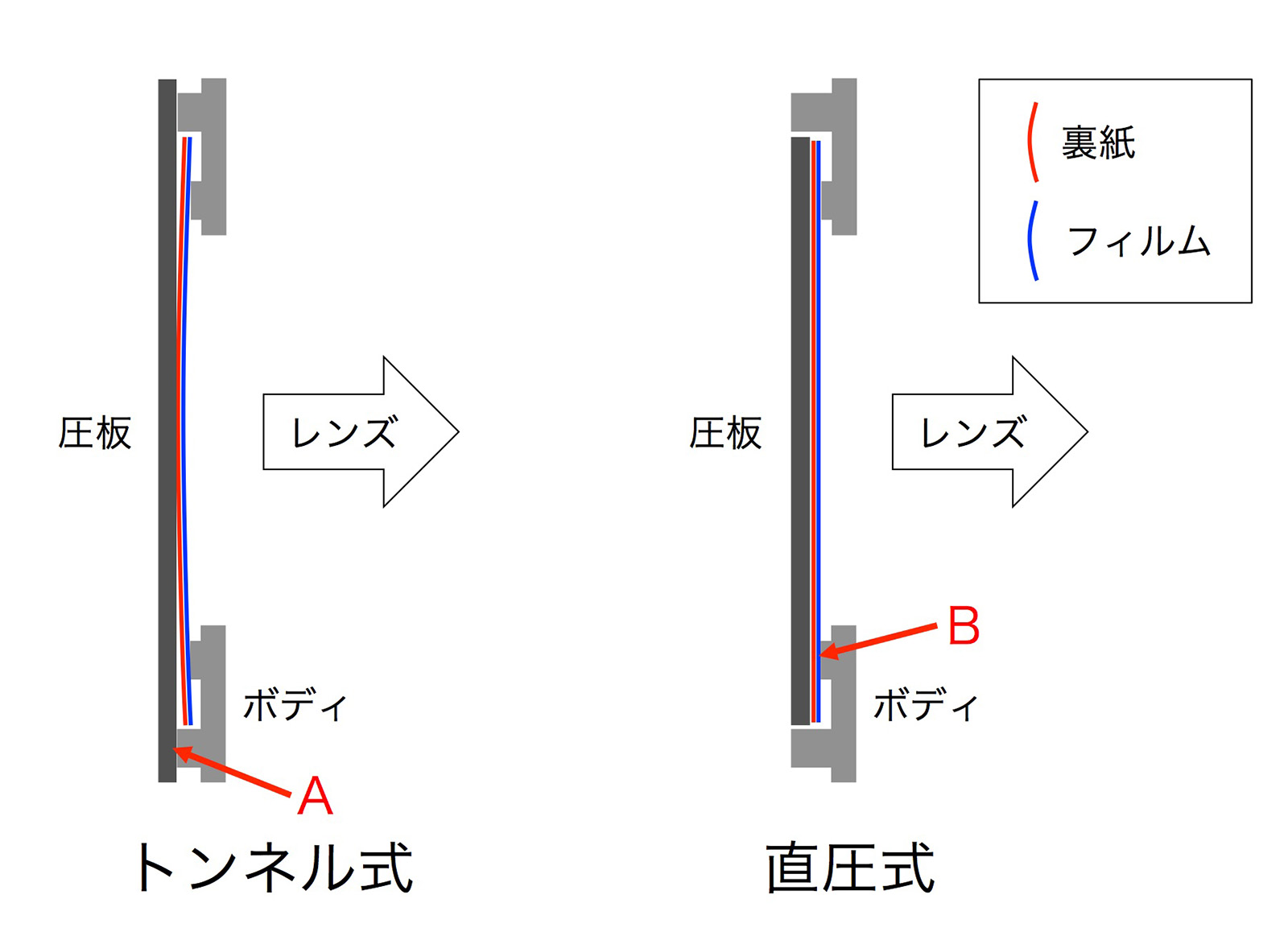

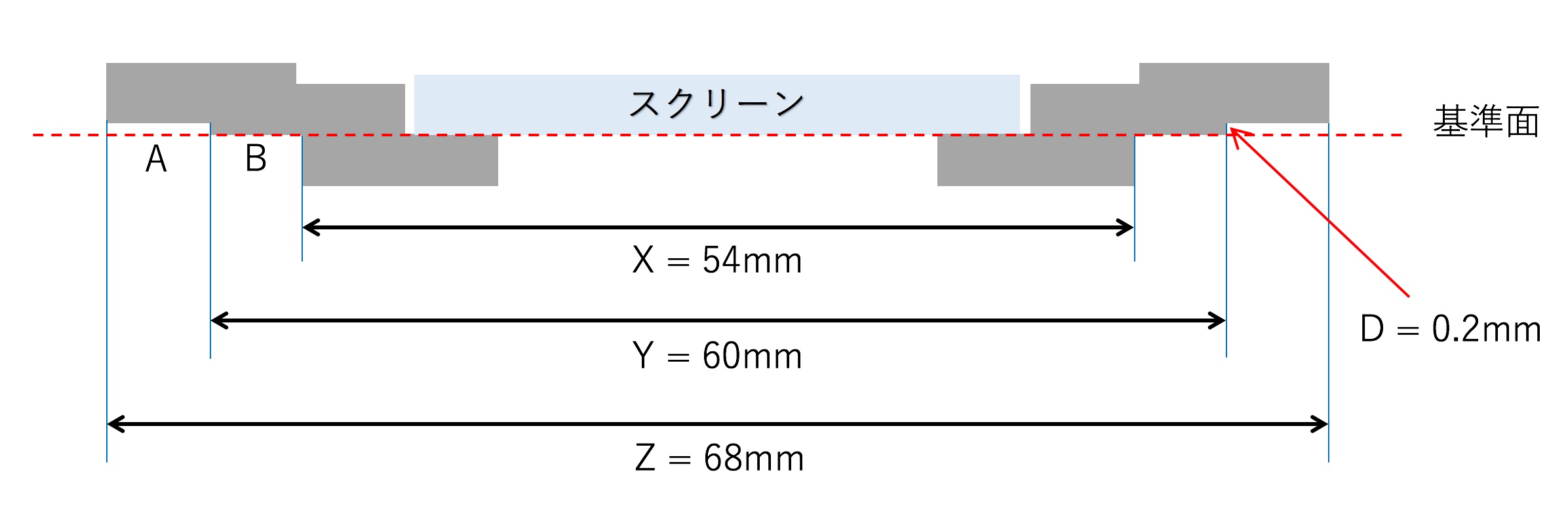

トンネル式は、フィルムを後ろから押さえる圧板と、ボディ側のフィルムレールとの間に隙間が設けられており、その隙間をフィルムが進んでいく方式である。圧板はフィルムが収まる部分の外側のレールに接しており、フィルムは直接的に圧力を受けない。この方式では、ゲート段差(内側のレールと外側のレールの高さの差)がフィルムの厚みより大きいため、厳密には上の図に示すようにフィルムは完全な平面とはならず、中央部よりも周辺部のほうがレンズよりに位置することになる。トンネル式のメリットは、フィルムが軸に巻かれていることによる「巻きぐせ(カール)」により中央部が圧板に押し付けられるという点で、画面の中央部でピントがずれる危険性が低いと言われている。

直圧式は、フィルムレールと圧板で直接、フィルムを挟み込む方法である。この場合でもフィルムの中央は巻きぐせにより画面に押し付けられるが、場合によっては中央部が圧板から離れて膨らんでしまう可能性があると言われている。トンネル式ではフィルムのカールがフィルムを長手方向の円筒形にする力が働き(フィルムをほどいてまっすぐに伸ばすと、元のカール方向とは直角方向に、竹の皮のような形になろうとするのが分かる)、これによりフィルム形状が安定しやすいが、完全に真っ直ぐにしようと端を押さえすぎると真ん中が飛び出してしまう危険があるのである。

問題は、これら2つの方式の基準面が異なることである。直圧式は B で示したところが基準面となっており、フィルム浮動がないとすればこの面にすりガラスを押し当てればピント調整ができる。それに対し、トンネル式では圧板が接する点 A からフィルムの厚みを引いた位置がフィルム位置となる。フィルムの厚みは、富士フイルムの ACROS 120 で実測した結果では裏紙と合わせて 0.20mm であった。

フィルムを装填した状態でピントを調整するには、後に述べるオートコリメータを使うと良い。しかしこの装置は高価で、修理業者ならまだしも、一般のホビイストが購入するには厳しい。そこでここでは、オートコリメータを用いないピント調整の方法を何点か紹介する。

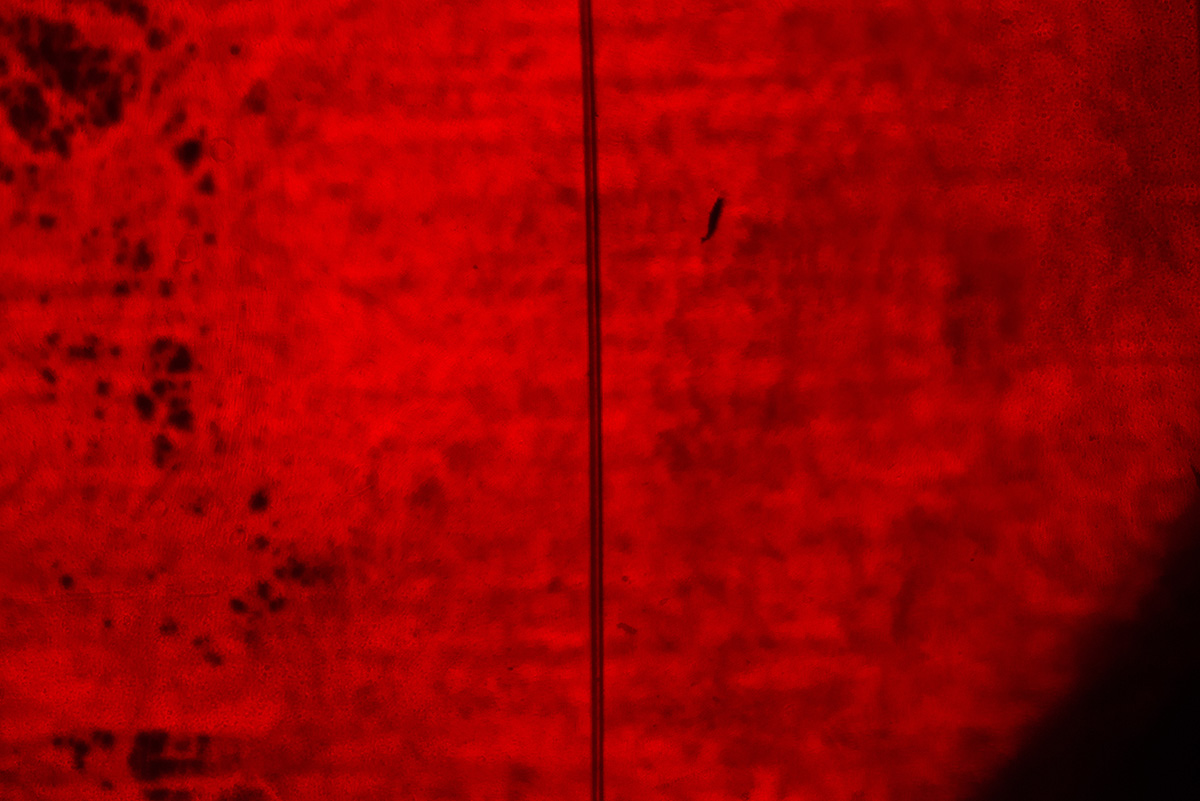

赤窓を用いた無限遠の調整(赤窓を持つ66判カメラのみ)

先に述べたように、カメラの種類によってフィルム位置の基準となる位置が異なるが、赤窓を持つ66判カメラではそれを気にすることなく簡単かつ高精度に無限遠を調整する方法がある。それは、現像済みのフィルムをカメラに装着し、その位置をカメラの外側から測る方法である。必要な機材は以下のとおり。

- 赤窓を持ち、シャッターをバルブやタイムで開放に出来る66判カメラ

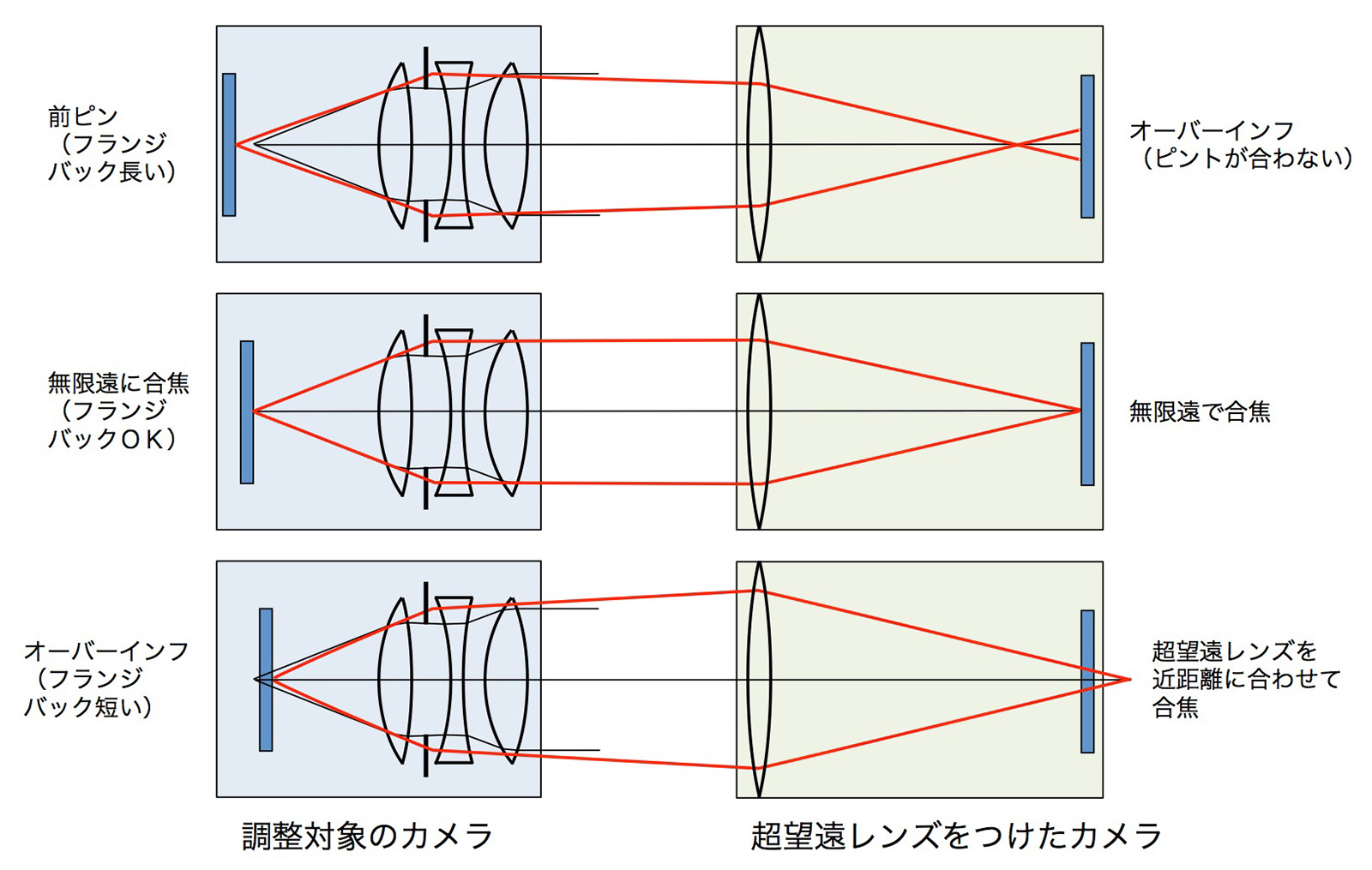

- 無限遠指標のある超望遠レンズを装着した一眼レフカメラ

- 懐中電灯、またはライトボックス

ピント調整の際には、例えば前玉回転式のカメラであれば、距離指標を取り外し、超望遠レンズの目盛りを無限遠に合わせたままはっきりした像が見える位置に前玉をあわせ、そのときちょうど無限遠の指標が合うように距離指標をとりつけ直せば良い。シムを挟み込んでピント調整をするカメラであれば、超望遠レンズの距離指標を読み取り、その値から計算によりシムの追加量を求める方法が簡単であろう。追加するシムの厚さ x は、超望遠レンズでピントが合って見えたときの距離指標の値 d (mm 単位)から次の式で求められる。

x = f - 1/ (1/f + 1/d)

ただし f は調整対象のカメラのレンズの焦点距離である。フランジバックが長すぎるときは超望遠レンズ側の距離指標が読み取れないので、一旦シムを抜いてピント位置を調べ、それから追加すると良い。

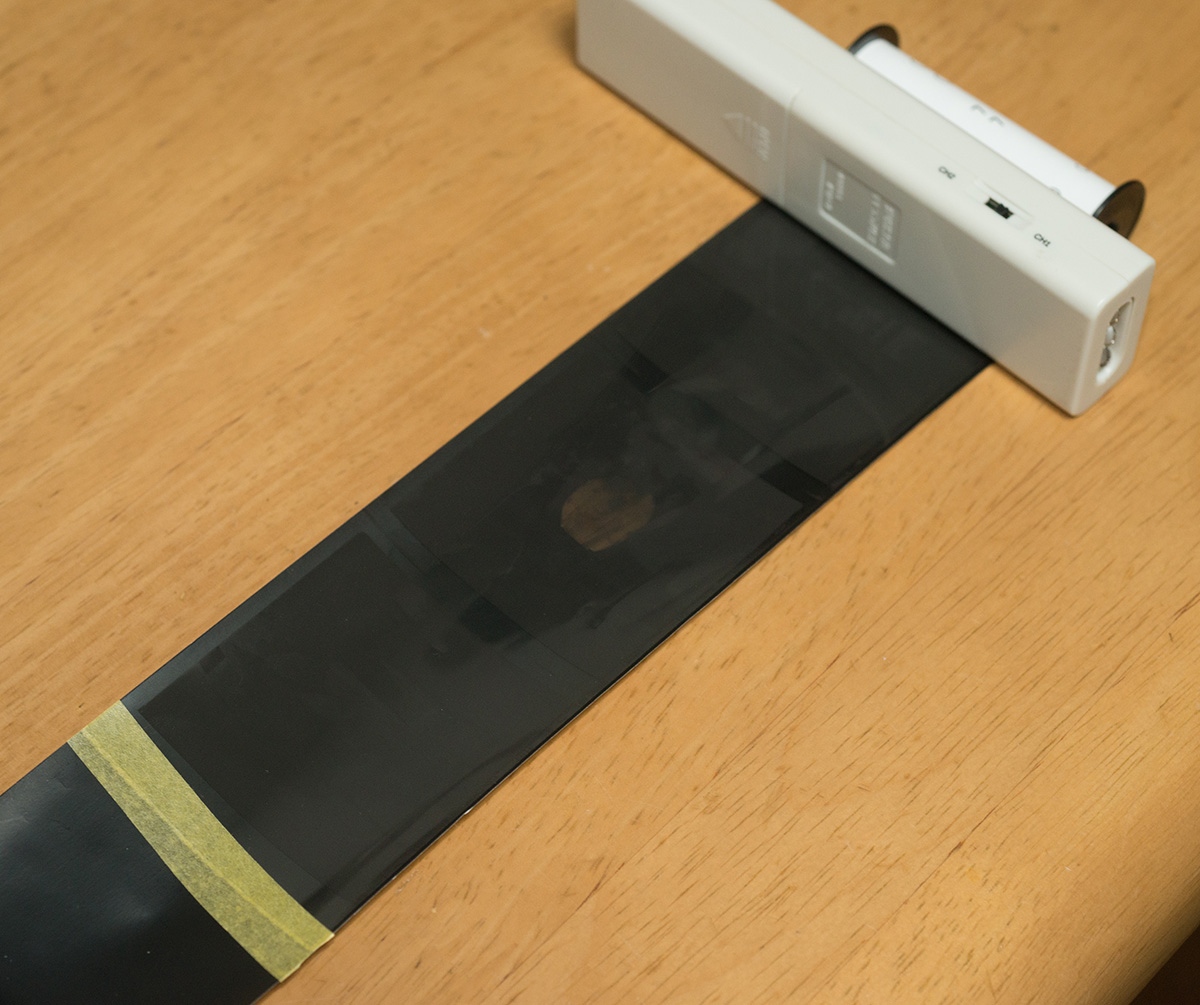

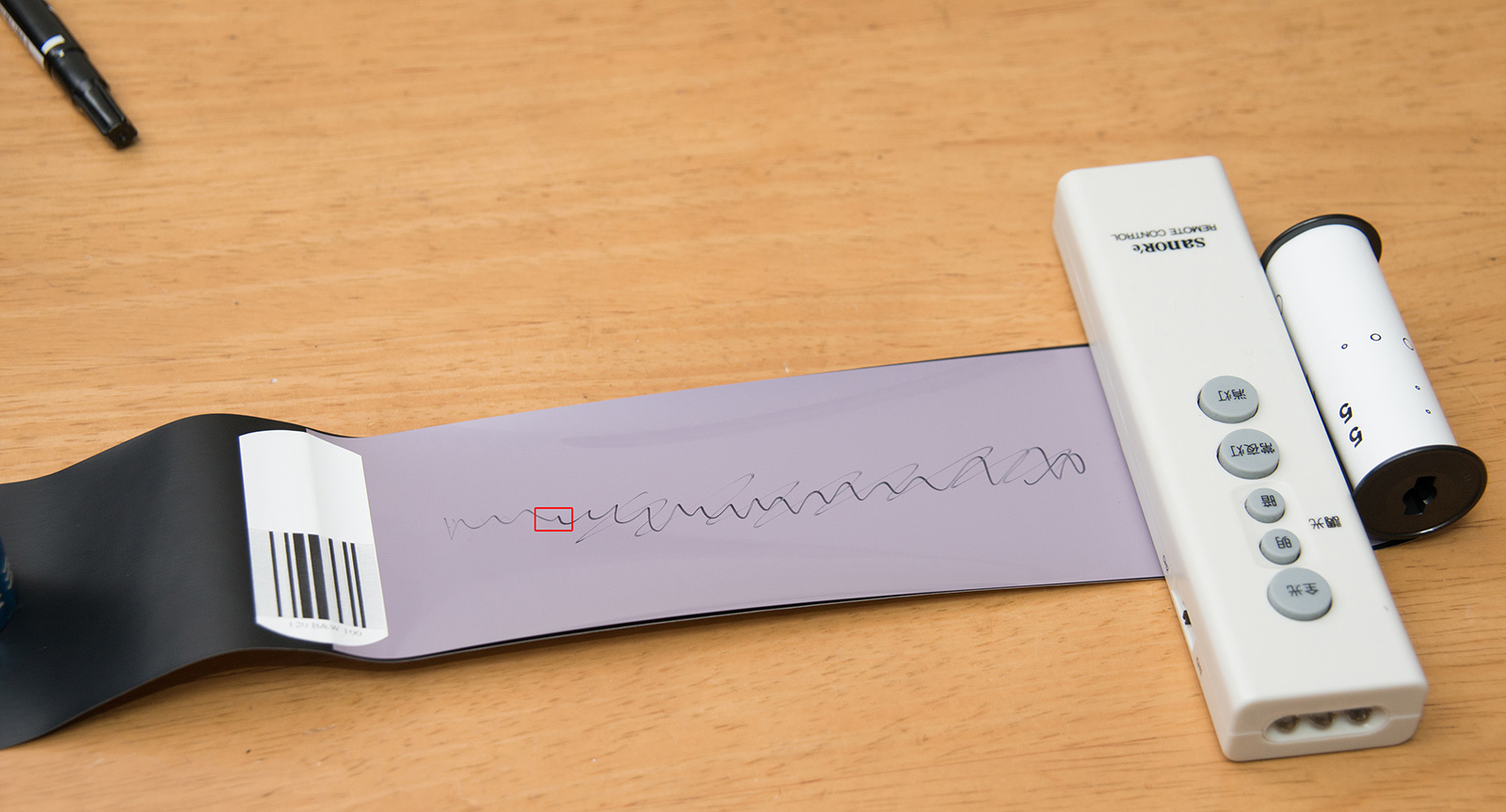

カメラ内部に光源を設置する方法

上で紹介した方法は中央に赤窓がある66判スプリングカメラでしか使うことが出来ないが、フィルム面を照らすことができれば同様の調整方法が使用できる。そこでここでは小型の懐中電灯を用いる方法を紹介する。

この方法では、検査対象カメラと望遠レンズの間の角度を変えることで画面の端の方のピントを検査することも出来る。

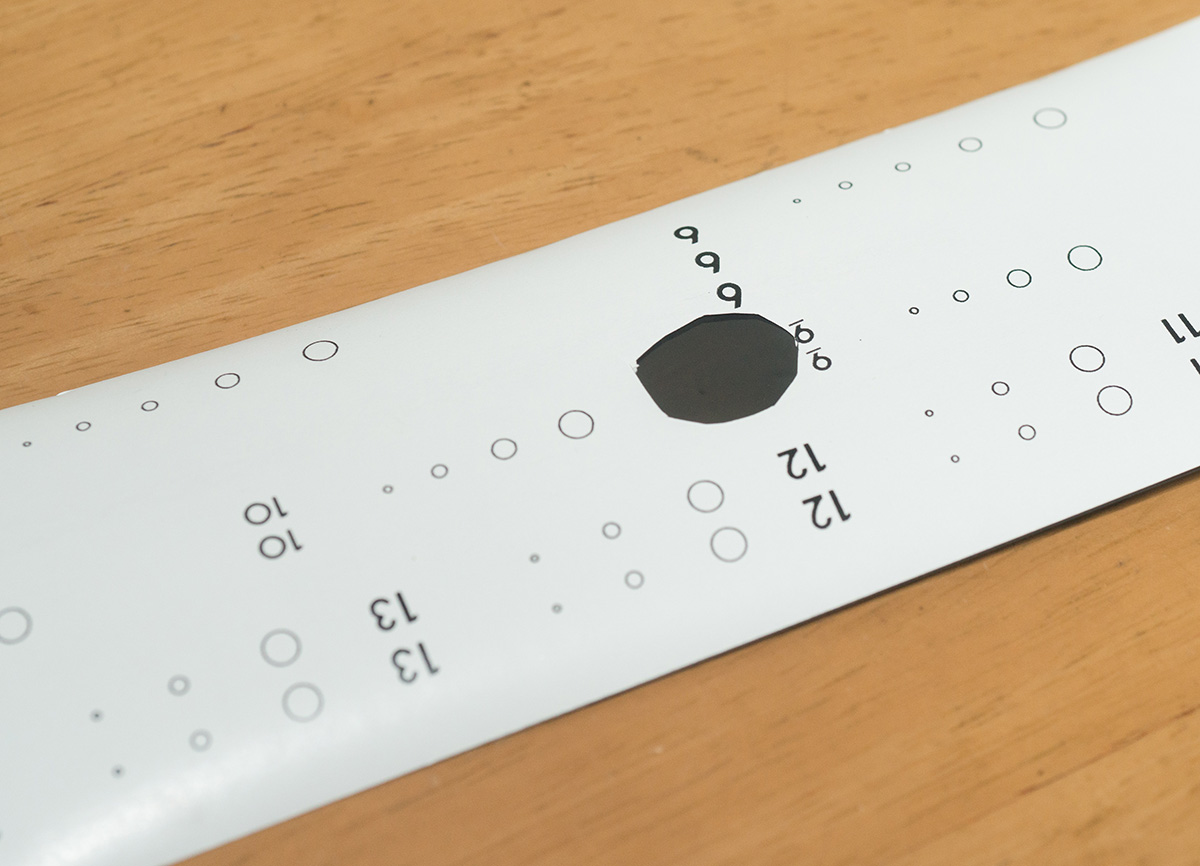

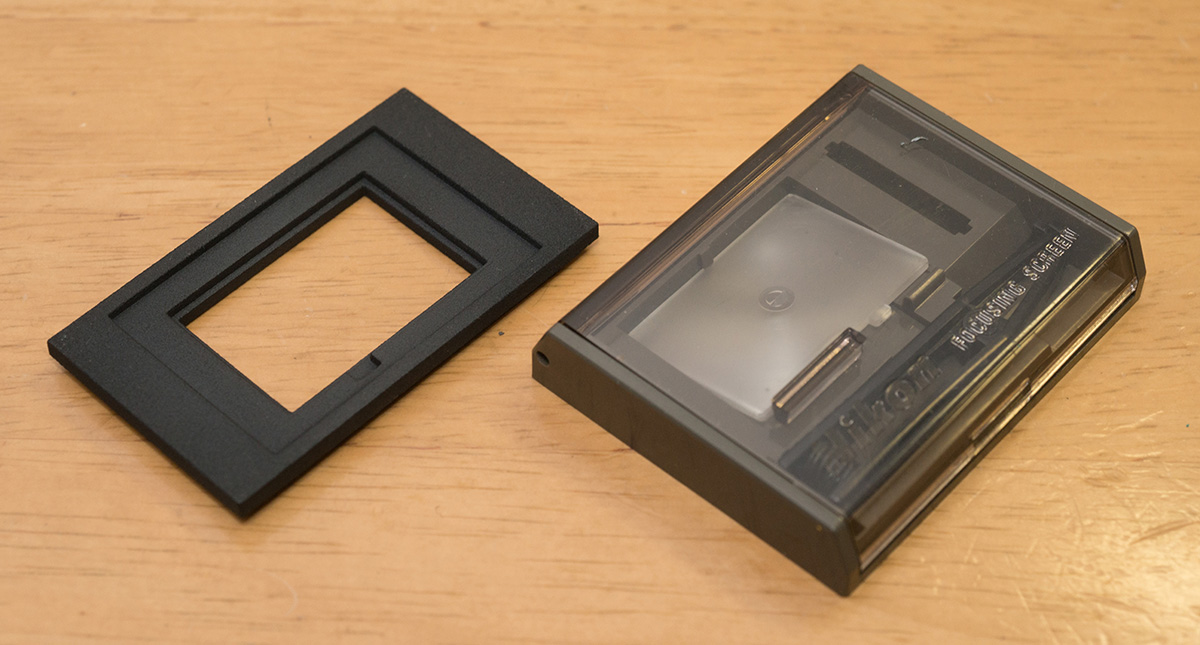

フォーカシングスクリーンを用いた調整法

幅 X は、画面(撮影範囲)がかなり小さめのカメラでも問題ないよう 54mm にしてある。また Y はフィルムの幅に一致しており、Z は多くのカメラを採寸して検討した結果 68mm とした。短辺は40mm(画面内に入る部分は38mm)で、6x4.5判から6x9判まで様々な中版カメラで利用できるが、実際に調整したいカメラで使えるかどうかは手元のカメラの各部の寸法を測って確かめるとよい。なお、圧板に段差が付けられているカメラ(例:コダックメダリスト)など一部のカメラではピント位置がずれるため、なんらかの補正が必要となることがある。

この治具の詳細はこちらに記載した。

スクリーンを用いる方法はもっとも簡易的で、また、近距離における距離計とフィルムのピントの一致を検査するにも都合が良いが、実際のフィルムがどのような状態でセットされるのかがわからないため、先に紹介したフィルムを用いる方法に比べるとどうしても精度が劣るのは否めない。

オートコリメータについて

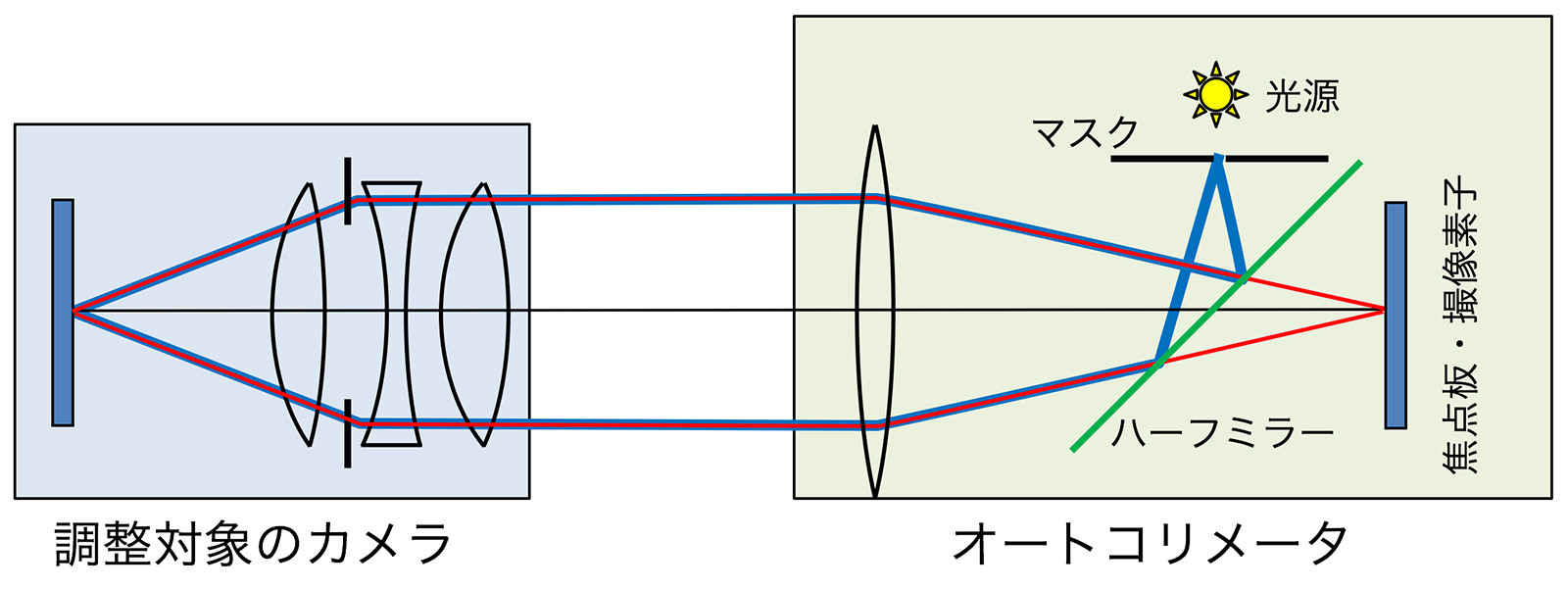

カメラの修理業者では下の図のようなオートコリメータを用いてカメラの無限遠をチェックしていることが多い。

市販のオートコリメータは計測器であるから当然、精度を保証できる作りとなっており、一般ユーザがカメラの調整に用いるには過分な装置であると言えるかもしれない。一眼レフカメラのミラーの位置にハーフミラーを設置することで形としてはオートコリメーターと同様になるが、ハーフミラーのガラス部分の屈折により(上の図の場合では)焦点板側のピント位置がずれるし、またハーフミラーの取り付け位置や角度が狂うとマスク側のピント位置もずれるためである。ただし単体で調整することは不可能ではなく、例えば無限遠にあるとみなせる物体がシャープにピントを結ぶように焦点板側を調整し、つぎにオートコリメータの前に鏡を置いてマスク像が焦点板上に合焦するように調整すれば不可能ではない。

オートコリメータを用いる場合、調整対象のカメラにはレンズ部分の他にも光が照射される。カメラのレンズにフィルタがついていたり、カメラ上部の距離計やファインダなどの窓がコリメータの口径内にあったりすると、平行光が反射するためにコリメーター内に偽の像を生じ、適宜遮光する必要がある。

オートコリメータは平行度、角度のぶれ、プリズムの精度などいろいろな検査に利用できる装置である。その使用例については、例えばこちらの取扱説明書などが参考になる。

3D プリンタを使用してオートコリメータを試作した。ニコンFマウントのレンズとソニーEマウントのカメラの間に入れるマウントアダプタ型のオートコリメータで、ミラーレス一眼カメラのライブビューを見ながらピント調整が出来る。