小さく軽く、先進的 コダック・メダリスト

2016年1月

メダリストは1941年にコダックが発売した69判距離計連動式カメラであり、同年、同社により発売された究極の35mm距離計連動式カメラ「エクトラ」と同じく凝りに凝った、極めて高性能なカメラである。しかしその特異な形状や仕様に加え、米国製のカメラという先入観もあってあまり正当に評価されていないように思われる。メダリストというと反射的に「ごろごろして大きい」「戦車のように重い」などと言われるが、本当にそうだろうか。ここではそれらの誤解を解きつつ、その後のカメラでは真似することが出来なかった凝った内部構造なども紹介していくこととする。

解説動画

VIDEO

メダリストは重いのか?

メダリストはまず、重いカメラとして紹介されることが多い。実際にウェブ等で検索すると、ほとんどのサイトにおいて、その重さに言及されている。しかし本当に、そんなに重いのだろうか?カタログ値では、メダリスト I の重さは 1340g だという。またメダリスト I から必要性の低い一部のパーツ(フォーカシングノブやシャッターロック機構)が省略されたメダリスト II を実測すると 1297g であった。これはスプリングカメラを除く69判カメラでは、もっとも軽量なカメラの1つである。例えば、富士フイルムの69判カメラのなかで最も軽いフジカGW690プロフェッショナル (90mm F3.5レンズ固定式)は1430g であり、メダリストのほうが100g以上も軽いのだ。当然、ホースマンやリンホフ、マミヤプレス等と較べても圧倒的に軽い。以下に挙げるのはいずれも90mm〜105mmのF3.5レンズとフィルムバックを搭載したときの質量である。

機種 質量 レンズ

メダリスト II 1297g Ektar 100mmF3.5

GW690 1430g Fujinon 90mmF3.5

GW690III 1460g Fujinon 90mmF3.5

センチュリー・グラフィック23 1684g Xenar105mmF3.5

GL690 1745g Fujinon 100mmF3.5

マーシャルプレス 2019g Nikkor 105mmF3.5

ホースマン980 2540g Topkor 105mmF3.5

マミヤプレススーパー23 2596g Sekor 100mmF3.5

もちろん、スーパーイコンタやベッサIIのようなスプリングカメラに比べると重いのは否めない。しかし後に述べるように、メダリストは自動巻き止めやセルフコッキングを備え、さらにオプションで用意されていたピントグラスとカットシートフィルムホルダーを用いれば、マミヤプレス等のプレスカメラと同様の撮影も可能である。レンズはテッサー型よりも高仕様で描写力にも定評がある3群5枚のエクターレンズを備えているし、なによりコンパクトに収まる頑丈な沈胴機構も有している。もし沈胴機構がなければ、もっと軽く出来ていたはずであるし、そもそも69判カメラは画面の一辺の大きさが35mmカメラの2.33倍もあり、ただ 35mm カメラを比例拡大すると13倍もの重さになってしまうことを考えると、大変軽量にできていると考えることも出来る。メダリストは総合的に言って、軽量なカメラなのである。

メダリストは大きいのか?

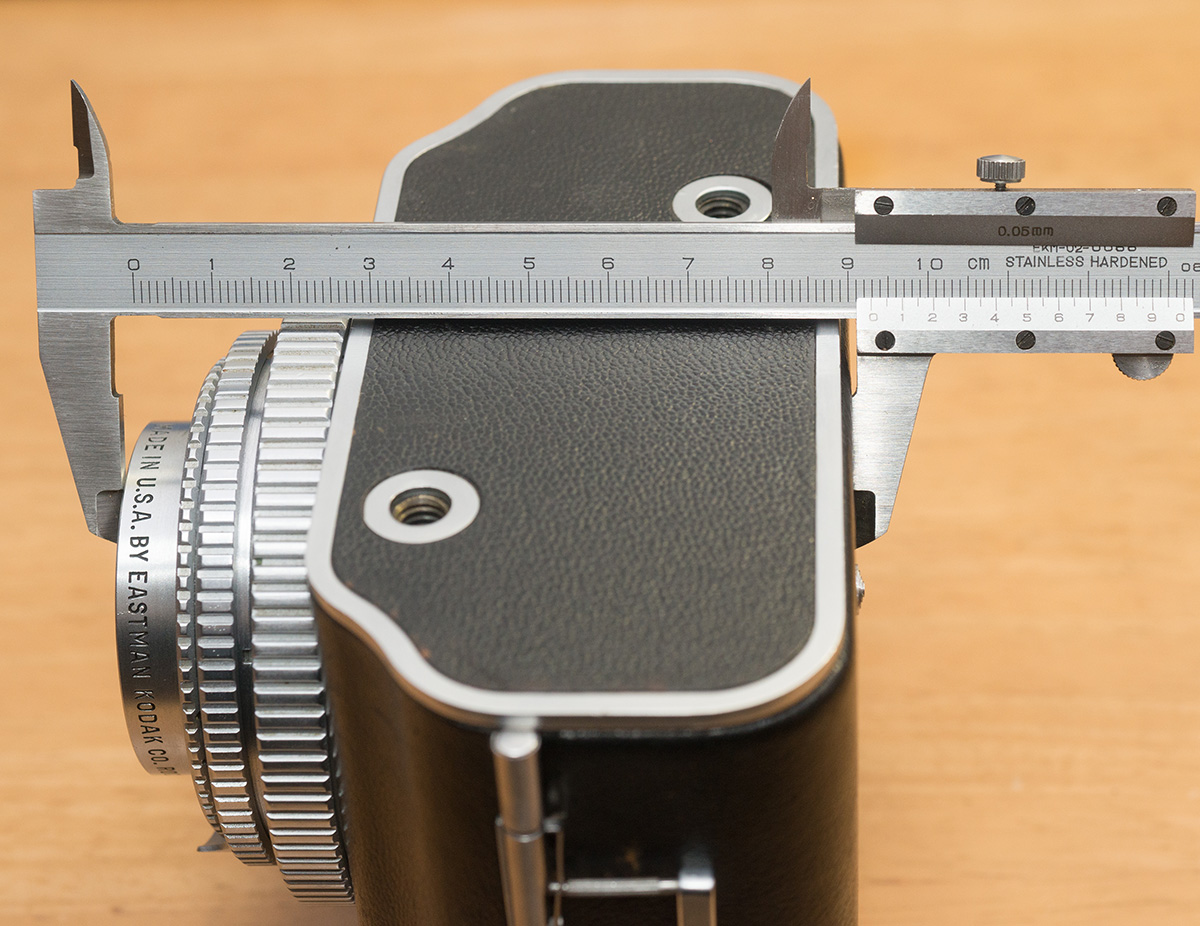

メダリストは69判カメラだから大きくて当然である。しかし先に述べた他の69判カメラは全て、メダリストよりもずっと大きい。フジカGL/GW690シリーズは横幅が183〜201mmあり、それでも小さいほうだといえる。それに対しメダリストは、ロールフィルムの格納部をボディ前よりのレンズ脇に寄せることで横幅の短縮を実現している。横幅は139mm、突起部であるヒンジを除くと133mmしかない。これはもはや35mm一眼レフカメラクラスの大きさであり、ニコンF3(148.5mm)、FM2(142.5mm)よりも小さく、EM(135mm)クラスである。

メダリストは沈胴機構を備えているため、レンズを含めた全体の奥行きも小さい。レンズの焦点距離が100mmであるのに対し、沈胴時の奥行きは93mmしかない。この状態では撮影はできず、レンズを繰り出していくと無限遠位置(奥行き121mm、最初の写真の状態)となり、さらに繰り出すと最短撮影距離の3.5フィートで奥行き132mmとなる。沈胴時の奥行きは、35mmカメラに50mmF1.4標準レンズを取り付けたときの奥行きよりも小さい。メダリストは、蛇腹を用いない69判カメラとしては(または、セルフコッキングを備えたカメラとしては)小さなカメラだと言えるのだ。もちろん、120よりも細身の620フィルムを用いるカメラだということはあるが、それだけでは説明の付かない小ささを実現しているカメラである。

メダリストは時代遅れのカメラか?

メダリストはその比較的モダンな造形から、より後のカメラと比べられがちである。しかし前述したように、このカメラは戦前の1941年に登場し、第二次大戦が終結した直後にマイナーチェンジされたものの変更点はわずかで、時代を考えると極めて先進的なカメラであると言える。さらにそれだけでなく、後のカメラと較べても遜色ない機能を誇る。

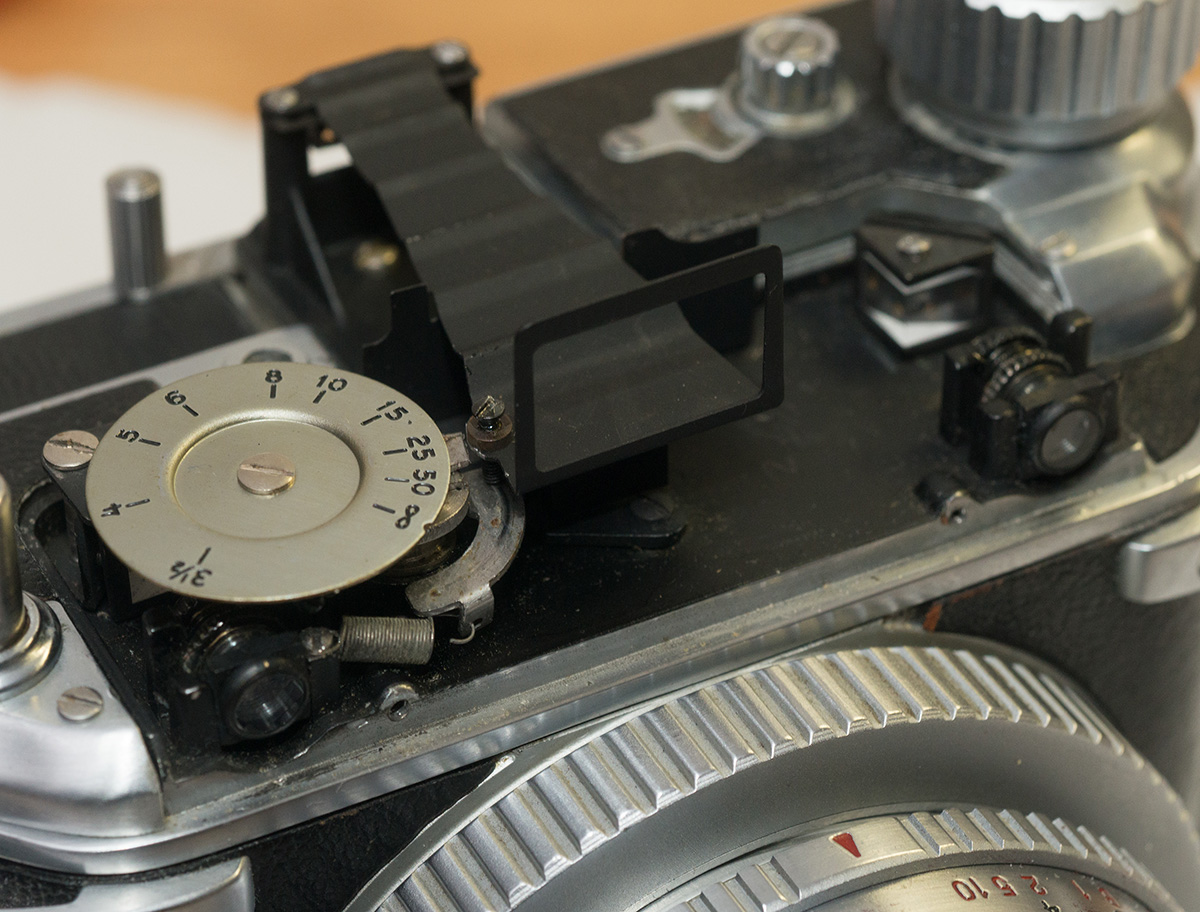

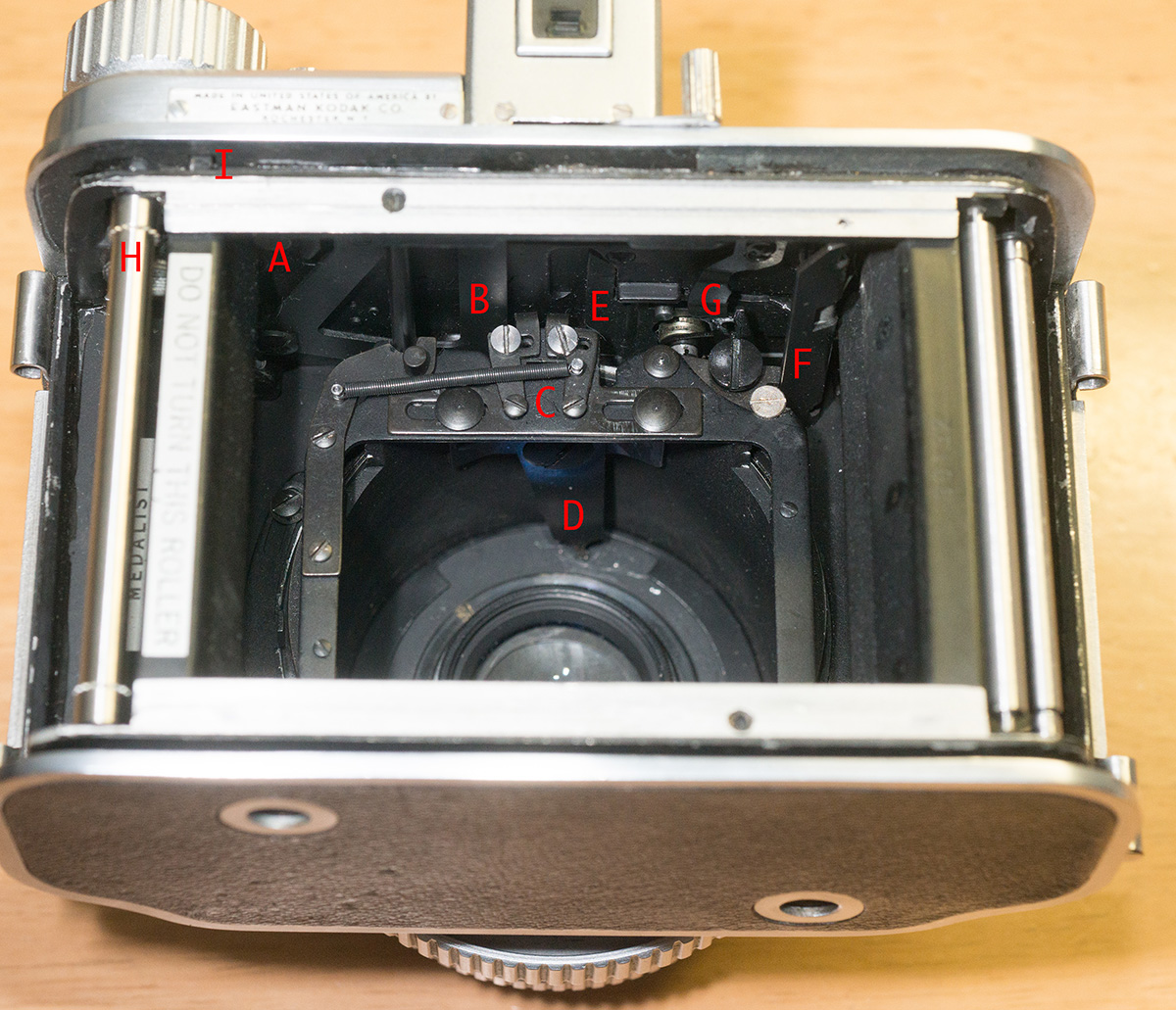

上の写真はメダリストからトップカバーを取り外し、ファインダ機構を見たところである。中央の黒いフレームは視野境界を決めるマスクで、これが向かって左の距離計機構に備えられたカムによって動かされ、上下方向のパララックス補正を行う。ファインダはレンズの真上にあるので、左右方向の補正は必要ない。この頃のカメラでパララックス補正を備えたものはさほど多くない。

そしてメダリストのメカニズムのハイライトといえるのが、先のパララックス補正マスクを取り外した時に現れる距離計の機構である。メダリストの距離計は上下像合致式であるが、アグファ・カラートなどの多くのカメラに見られるより簡易的な形式とは異なり、実像式である。実像式上下像合致距離計は戦艦が砲撃するときに敵艦までの距離を知るためなど、軍事用に多く用いられてきた最も本格的かつ高精度な距離計であり、これは(私の知る限り)コダックのメダリスト、エクトラ、スーパーコダック620などの他には、戦前型のフォクトレンダー・プロミネント(いわゆる「花魁」)や東側の

ヴェラ 、レニングラードなどにしか用いられていない。

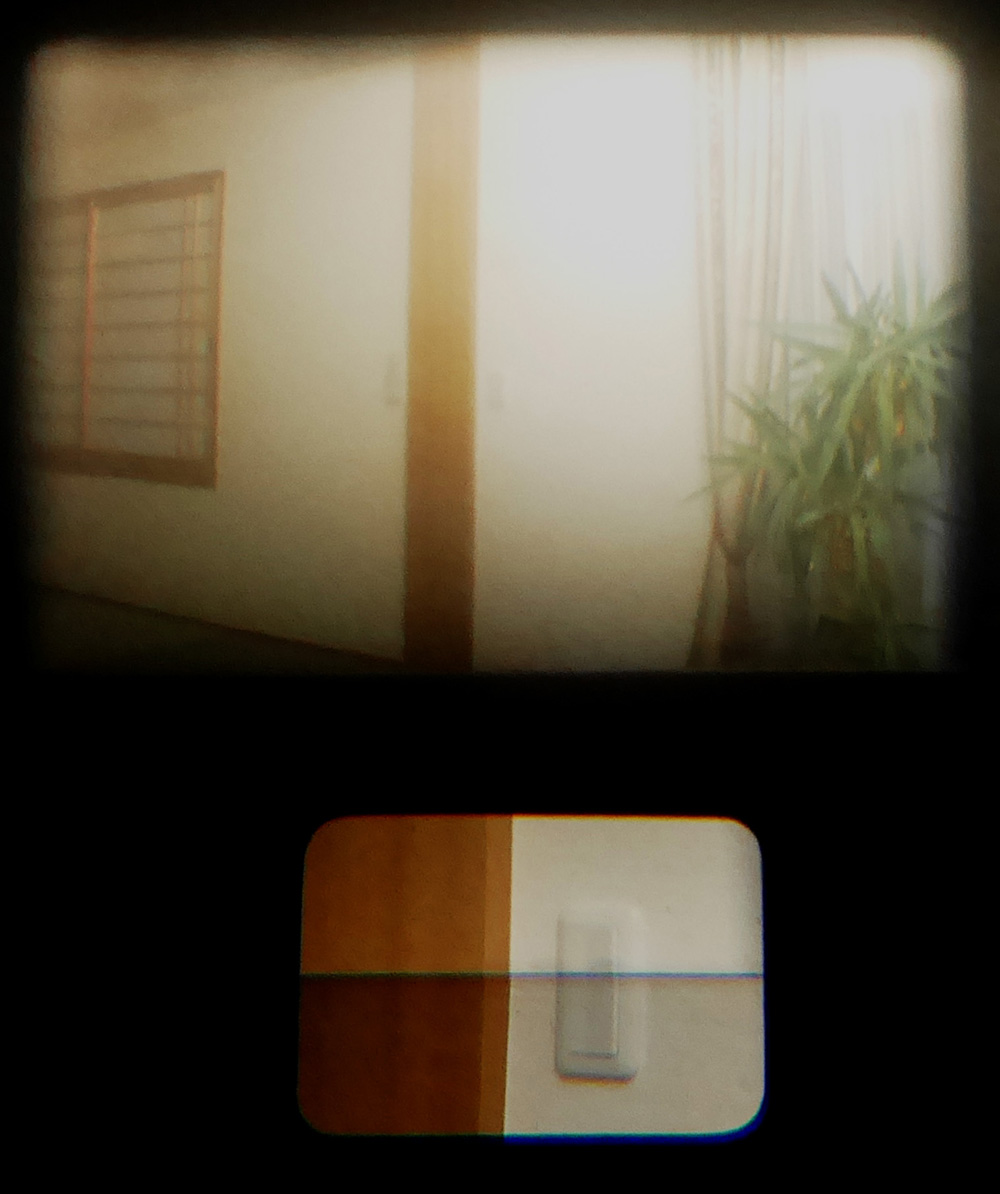

この距離計による像はファインダ像のすぐ下に現れる。ファインダで狙った被写体の中央部分の一部が、距離計像として拡大して表示されるわけである。実像式上下像合致距離計では上の像と下の像の境界がはっきりしており、互いに滲んだように重なることはないため、像のずれが最も視認しやすいのだ。人間の視覚系の特性として、2本の線を極めて近い間隔で並べた時にそれが1本の線に見えてしまうような場合でも、それらを上下に分けて突き合わせたときのずれなら視認できるという特性があり、これを副尺視力という。ノギスを用いると簡単に 1/20mm の精度で長さを測ることが出来るのも副尺視力のおかげであり、これが最大限発揮されるのがこの実像式上下像合致距離計なのだ。上の写真では下の像が少しだけ右にずれているのがわかるが、これと同じ量のずれは二重像合致式の距離計では視認が難しい。しかもこの距離計像の倍率は1.5倍(ファインダ像の1.5倍ではなく、望遠鏡の倍率としての1.5倍)で、基線長(約62.5mm)に倍率をかけると約94mmの有効基線長を誇る。つまり副尺視力の効果も合わせると、エクトラとともに他に類を見ない超高精度な距離計だということが出来る。ある意味で、レンズの焦点距離と口径に対してオーバースペックな距離計であり、安心して距離を合わせることが出来る。

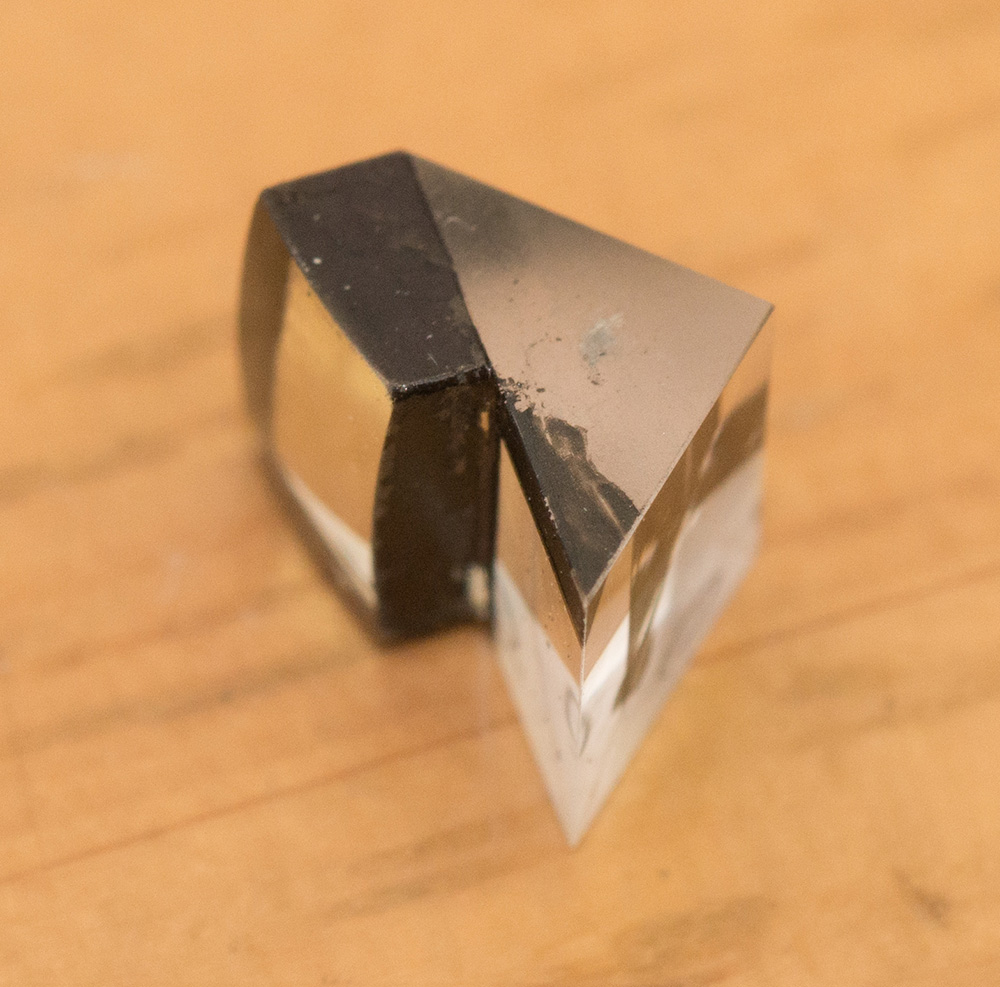

メダリストはファインダと距離計が分かれた「二眼式距離計」であり、バルナックライカとM3の関係を見るまでもなく、この形式は時代遅れのものだと思われがちである。しかしこれも、メダリストのファインダの思想を知ると誤った理解であることが分かる。メダリストでは、ファインダの像と距離計の像が同時に観察できるように作られている。さきのファインダ像の画像は2枚の写真を合成したものではなく、ファインダ接眼部付近にスマートフォンを近づけて一度に撮影したもので、ファインダ像と距離計像の位置関係も覗いたときそのものの見え方である。つまりファインダ全体像のすぐ下に距離計の像が見えるが、これはただ単に距離計の窓がファインダの窓に近いからそう見えるだけではない。距離計の接眼側の光軸はファインダの光軸と平行ではなく斜め(前下がり)になっており、接眼窓から 20mm ほど離れた適切な位置に目を置くと、その位置にファインダからの光と距離計からの光が集まるように設計されている。上の写真のプリズムは距離計を構成する5個のプリズムのうち最後のプリズムであるが、このプリズムに貼り付けられたレンズ(黒色部分)が斜めになっていることが分かるだろう。これにより、プリズムから出た光線が斜め上へ屈折され、ファインダを覗く眼球の位置へ届けられるのだ。つまり、確かに接眼窓は2個に分かれているが、ファインダ像と距離計が同時に観察できるという意味では一眼式距離計であり、ファインダに距離計を組み込むタイプに比べ被写体そのものを見るのに悪影響がないばかりか、距離計の倍率を高くすることによって測距精度も高められているのだ。

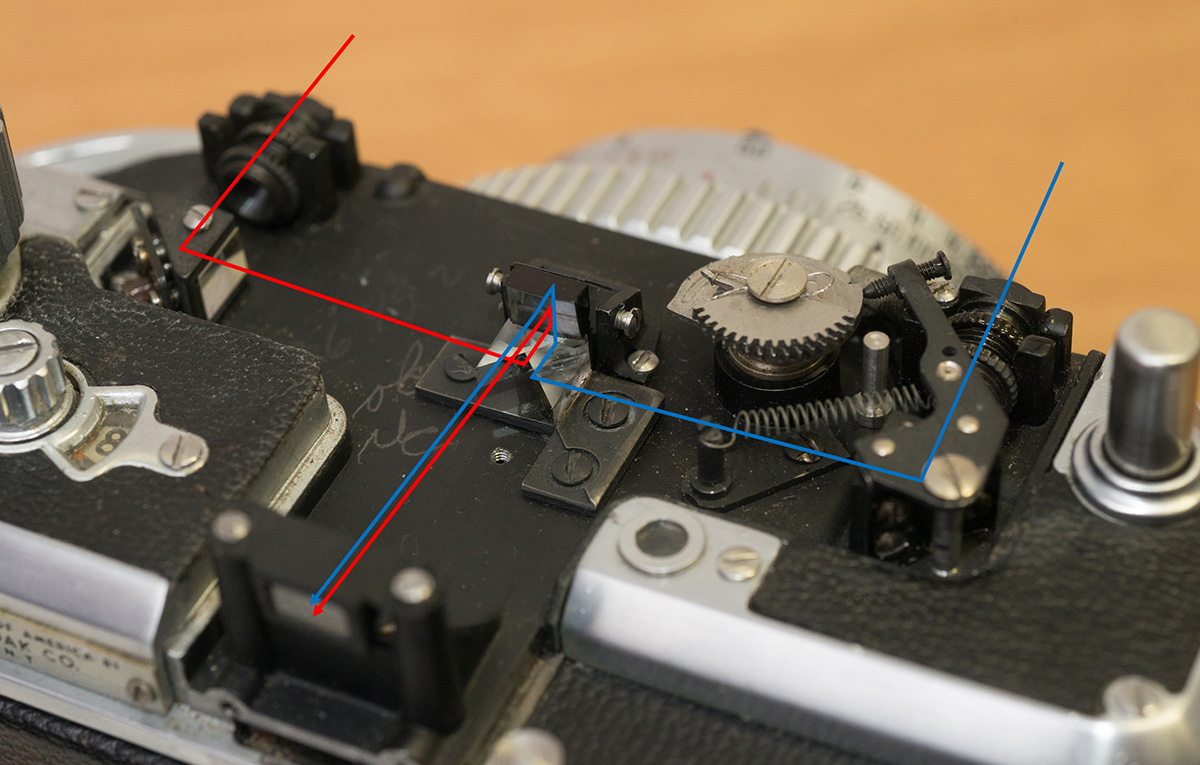

メダリストは自動巻き止めのみならず、セルフコッキングをも備えている点も特筆に値する。後のカメラでは当たり前になった、巻き上げにより自動的にレンズシャッターがセットされるこの機能は、このメダリストの前にはローライフレックス・オートマットぐらいしか例がない。しかも沈胴式である。左手側の巻き上げノブを回すと

A のクランクが回転し、レバー

B が右へ移動する。これによって

C が右へ押され、レバー

D が動かされることによってシャッターがチャージされる。シャッターボタンを押すと、今度はレバー

E が

C を左へ押し、レバー

D が反対向きに動かされることによってシャッターが切れる。シャッターは巻き上げが完了していないかぎり押すことが出来ず、また、レンズを沈胴している時にもロックされる。

メダリストには別売りで裏蓋と交換するピントグラスが用意されていた。これにカットシートフィルムホルダーを用いると、ロールフィルムを用いた時に比べフィルム面が少し後退してしまう。これを補正する機構がレバーF で、これがピントグラスのついた裏蓋の突起により動かされ、距離計カムG の係止位置が切り替わるようになっている。つまり、もともとの無限遠位置よりもレンズを少し沈胴させた位置でフィルム面と距離計が同時に無限遠に合うように補正されるわけだ。カットシートフィルムホルダーを使う場合はピントグラスに頼ってください、距離計はズレてしまいます・・というような無様なことは生じない。

メダリストは自動巻き止めも備えられているが、この機構も比較的モダンなものである。初期のほとんどの自動巻き止め機構では、巻き上げ側スプールの回転角をコマごとに調整するものであった。それに対しメダリストでは、送り量を検知するローラーH の回転角によってフィルム送り量が決定される。ローラーH は裏蓋を開けた時に不用意に回転しないよう、ピンI が押されていない場合はロックされるようになっている(脇に DO NOT TOUCHTHIS ROLLER と書いてあるが、少々触れたところで実害は生じない)。

1コマ目を出すときの操作は独特であるが、それ以降はただ、巻き上げノブが止まるまでフィルムを巻き上げればシャッターを押すだけである。後のカメラで標準となったこの操作系をいち早く実現したメダリストは、今使っても違和感のないカメラである。

メダリストの詳細

順に、格納状態、無限遠に合焦、最短撮影距離に合焦

メダリストの外観の最大の特徴は、ヘリコイドの螺旋が目立つこの沈胴・フォーカシング機構だろう。前述したように、撮影するにはレンズをまず繰り出す必要がある。ピントグラスによりフィルム面の位置が変化することに対応させる(ロールフィルム使用時とカットフィルム使用時で無限遠にピントが合う繰り出し量が異なる)ためもあるのだろう、無限遠で一旦ロックされたりクリック感があったりするような仕組みはないので、距離目盛りを見て無限遠に合わせるか、距離計によりピントを合わせる必要がある。フォーカスリングは内側がえぐり取られており、沈胴時にはボディ基部の凸部を覆うように格納されるため、沈胴時は思った以上に薄くなる。

メダリストの背面。赤窓はフィルムの1コマ目を出すときにのみ用い、その後は見る必要がない。ノブを左へ引くと赤窓が開き、指を離すとバネの力で自動的に閉じる。フィルムセットの手順は以下のとおり。

フィルムカウンターが0になっていることを確認する(撮影終了後は0になっているはずである)

フィルムを入れ、巻き上げ側のスプールにしっかり巻き付いていることを確認して裏蓋を閉じる

赤窓を見ながら巻き上げていき、赤窓に1が出るところまで巻き上げる

フィルムカウンターの軸の周囲を押し下げながら回し、カウンターに1を出す

巻き上げノブを少し回し、ロックしているか確かめる

ファインダー右下のシャッターチャージレバーを動かしてシャッターをチャージする

第1コマ目を撮影

巻き上げノブを回してフィルムを巻き上げる。2回目以降は自動的にシャッターがチャージされる

シャッターボタンを押して撮影。8に戻る

要するに、フィルムカウンターが0になる(8で撮影した後巻き上げていくと0になる)とその後は巻き上げノブがフリーになり、どんどん巻き上げられる状態になる。またこの時はシャッターがチャージされない。フィルムカウンターが1〜8の間は巻き上げによりシャッターがチャージされ、巻き止め機構が働き、カウンターが次へ進むことになる。

裏蓋のヒンジは左右とも同じ形状であり、そのまま蝶番になるとともに、手前側の細い棒を挟むようにつまむと軸が退避して取り外すことが出来る。右を外して左向きに開くことも、またその逆に開くことも、さらに両方の蝶番を外して裏蓋を完全に取り外すことも出来る。手前の板バネ状の部分は退避させた蝶番の軸を縮めたまま保持するためのもので、これがきちんと機能していれば、裏蓋を再び固定するときにはただ押しこむだけで良い(板バネが相手側の金具に押されて自動的に軸が飛び出す)。

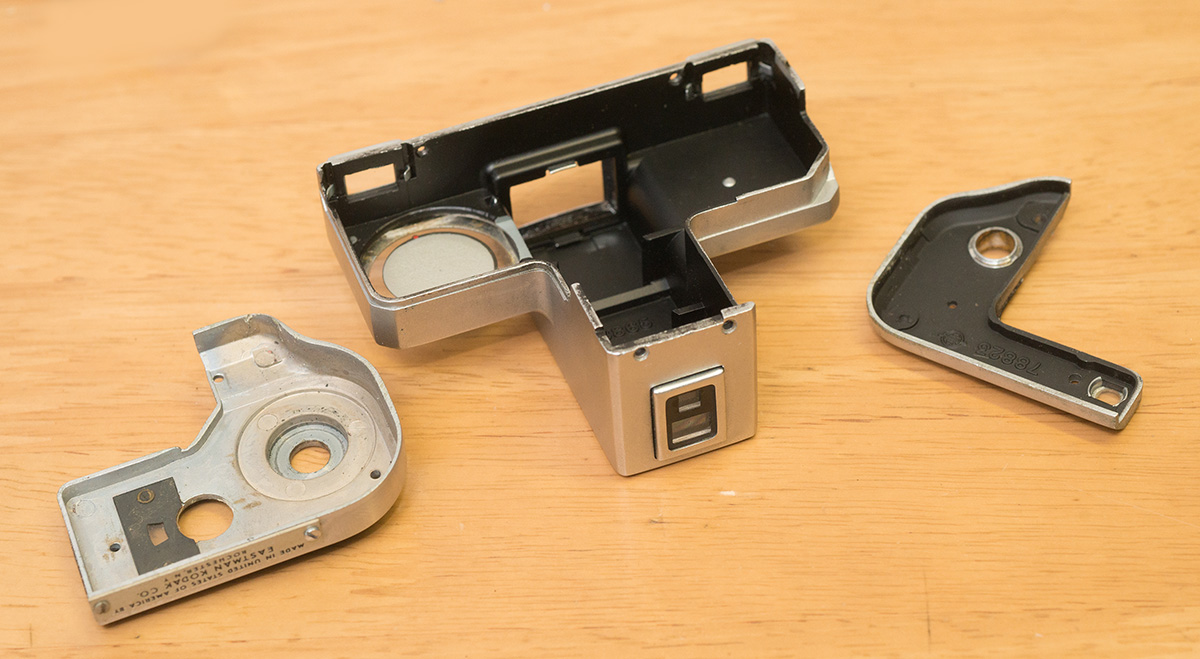

トップカバーは3分割になっており、メダリスト II では容易に取り外せる(直接カバーを止めているネジの他には、巻き上げノブ中央のネジを緩めて巻き上げノブを取り外すだけである。メダリスト I では距離指標がトップカバーの内側に組み込まれているので、組み付けがより複雑になるようだ)。トップカバーは全てダイキャストで出来ており、大変しっかり出来ている。主要な窓類は接着などではなく外側から嵌めこまれた窓枠で押さえられており、大変コストがかかった作りになっている。

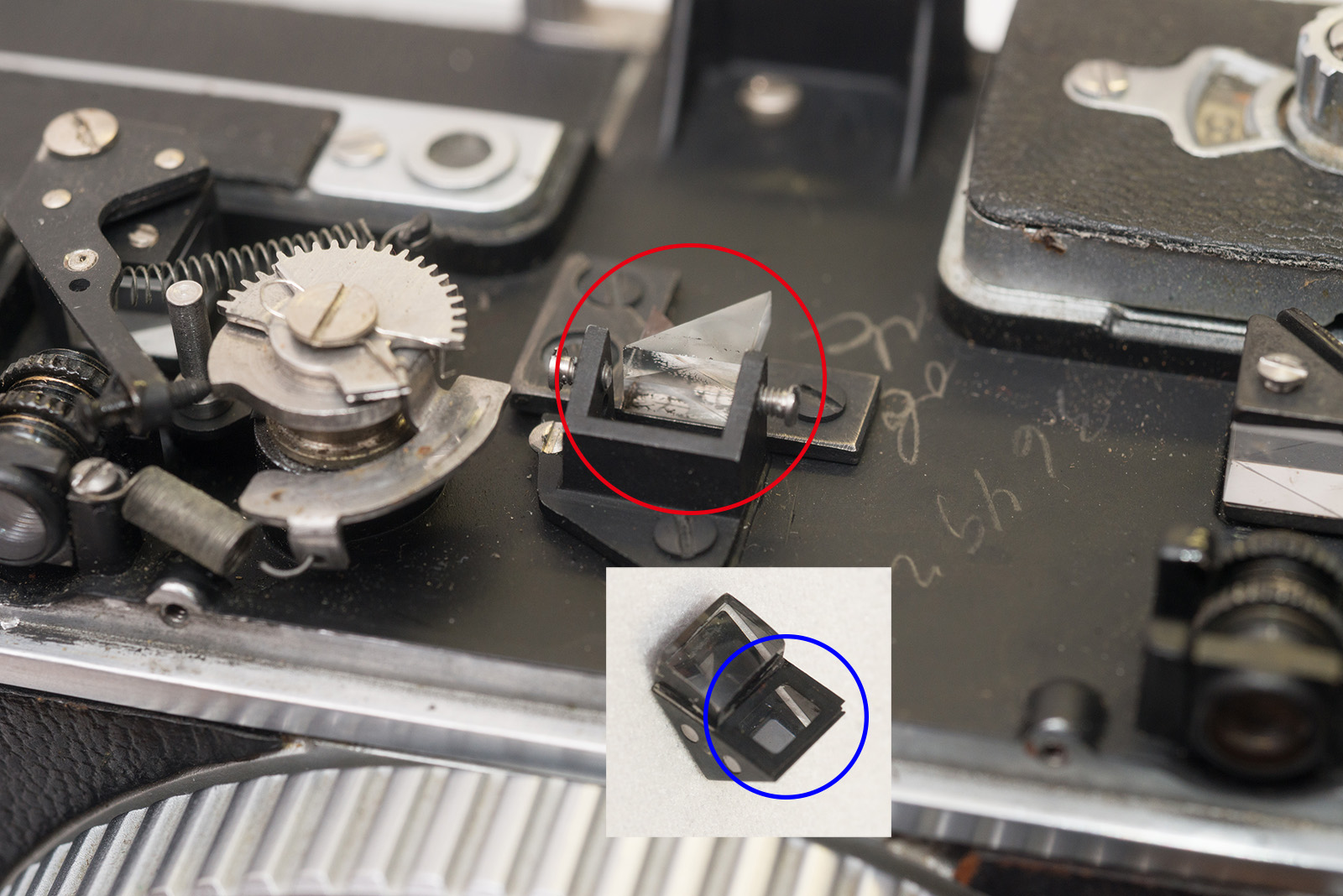

前述した、実像式上下像合致距離計から最後の正立プリズムを取り外したところ。赤丸の部分では薄いプリズムが2段に重ねられており、上のプリズムは向かって右側からの光を、また下のプリズムは左側からの光を前方へ折り返す働きを持つ。実像式距離計ではその名の通り、凸レンズ(上の写真では右下や左端の黒色のネジ状の部分、内部に凸レンズが入っている)が一旦、被写体の実像をカメラ内に形成するが、その実像は赤丸内のプリズムの手前の面にそれぞれ形成される。この像をファインダ側から覗くために正立プリズムが用いられ、これには青丸で示したように視野境界のマスクが取り付けられる。この非常に小さな部分が拡大されてファインダから見えるため、調整や清掃には細心の注意が必要である。

上の写真では、右端のプリズムは固定されているが、左端のプリズムはカムによって回転されるようになっている。これによりレンズが形成した実像(赤丸内では下側の像)が左右に動き、これを正立プリズムで観察するのでファインダからは上側の像が左右に動くように見える。上の像と下の像の境界は、赤丸内の縦に積まれたプリズムの境界線そのものである。

実像式距離計 は、その光学的構成そのものは双眼鏡と同様であり、必ずプリズムによる像の正立が必要である。そうでなければ、天体望遠鏡のように観察される像が天地・左右逆になってしまう。上の写真でわかるように、実像式距離計では全体として構成されるダブルポロプリズムにより像を正立させていることになる。詳細はファインダの解説 を参照して欲しい。

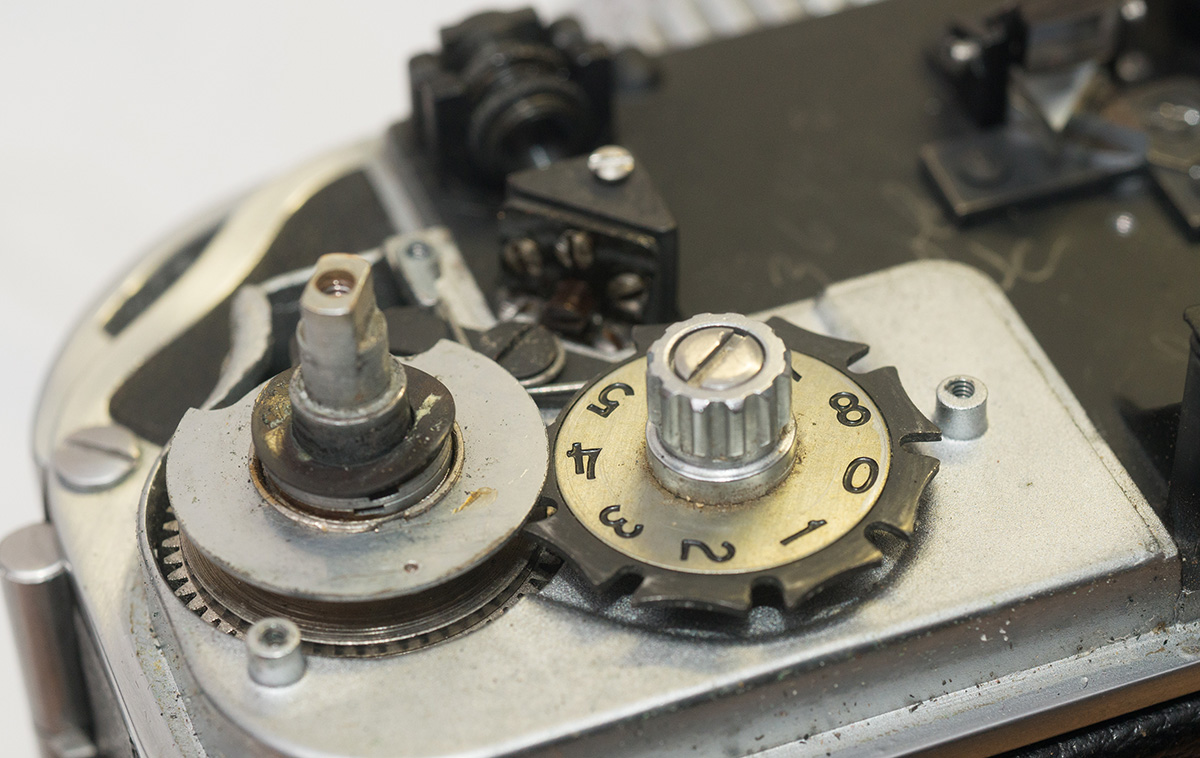

巻き上げノブとその脇のフィルムカウンター機構を示す。フィルムゲート脇のフィルム送り感知ローラーの回転が、巻き上げノブ下のギアを回転させ、さらにフィルムカウンター文字盤を回転させるが、ここに

「ゼネバ機構(ジェネバ機構)」 が用いられている。ゼネバ機構は一定の回転運動を間欠運動に変換する機構であり、普通のカメラのコマ数計のように次第に数値が動いていくのではなく、巻き上げ終盤までコマ数は動かず、最後にサッと回転する。他のカメラにはほとんど見られない仕組みである(映画用カメラではフィルムを1コマずつ送るのによく用いられている)。

120フィルムの使用

メダリストは素晴らしいカメラだが、その内容に比して比較的安価で見かけられる原因の1つはこのカメラが620フィルム用であることだろう。もっとも620フィルムは120フィルムとはスプールの寸法が違うだけで、フィルムの幅や長さ、裏紙の印字などは同一なので、116/616や127など幅の異なるフィルムや126, 110などの穴のあるフィルムに比べると120フィルムを流用するのはたやすい。620フィルム用カメラに120フィルムを使用するには、以下のような方法がある。

(A) 120フィルムを620のスプールに巻き替えて使用する方法

(A-1) 120フィルムを別のスプールに一旦全て巻き込み、次に620スプールに逆向きに巻き戻す方法

(A-2) 120フィルムを620スプールに巻き込み、それをカメラにセットして逆向きに使用する方法

(B) 120フィルムの巻かれたスプールをそのまま加工する方法

(C) カメラを改造する方法

(C-1) フィルム供給側に120スプールが入るよう改造し、巻き上げ側には620スプールを用いる方法

(C-2) 供給側・巻き上げ側ともに120スプールが使えるように改造する方法

無改造のカメラで、暗室またはダークバッグがない場合は (B) の方法を用いることになる。120のプラスティック製スプールは意外とやわらかいので、丈夫なハサミがあれば、つばの部分を切り落とすのはそんなに面倒ではない。ただしこのままで620のカメラで使えるかというとケースバイケースである。メダリストの場合、スプールの長さ(620スプールは金属製で、つばの部分が薄いため、全体としては120スプールよりも2mmほど短い)のためにきつくなるので、上の写真の状態からさらに紙やすり等で両側のツバを薄くする必要がある。またメダリストのフィルム供給側には軸がなく、フィルム室内に落とし込まれるだけであるので、ツバの外周がなめらかな円でなければスムーズにフィルムが送れない。上の状態から、やはり紙やすり等で円形に近づける必要がある。

(A-1), (A-2) の巻き替え法は一見面倒そうだが、暗室があればスプールのツバを削るよりも楽に実行できるかもしれない。(A-2) の方法では裏紙の印字が使えなくなるので、赤窓式のカメラでは (A-1) の方法を用いるのがよい。ただし 120 と 620 のスプールは軸の太さが異なり、フィルムを逆向きに巻き戻すと最後にフィルムを裏紙に止めているテープの周辺でフィルム側が余って膨らむことがある(裏紙とフィルムの長さの差は、何周巻きつけたかで決まるため、軸の細い620フィルムのほうが巻きつけ周回数が多く、フィルム側が余ることになる)。テープを剥がして貼り直す方法のほか、ゆるく巻きながら時々引っ張ってたるみを取りながら巻く方法などがある。

そうはいってもやはり魅力的であるのは、そのまま120フィルムが使えるようにカメラそのものを改造する方法だろう。しかし結論からいって、メダリストの改造は簡単ではない。上の写真はフィルム室にあるスプール押さえの鋲(赤丸内)を削り落とそうとしているところである(周囲に傷がつかないように養生してある)が、この鋲を落としたり、後述するフィルム押さえのローラーを取り外したり、裏蓋の裏側を削ったりするだけではなかなかスムーズにフィルムを送ることは難しい。その理由には、メダリストの独特のフィルム室の形状が影響している。

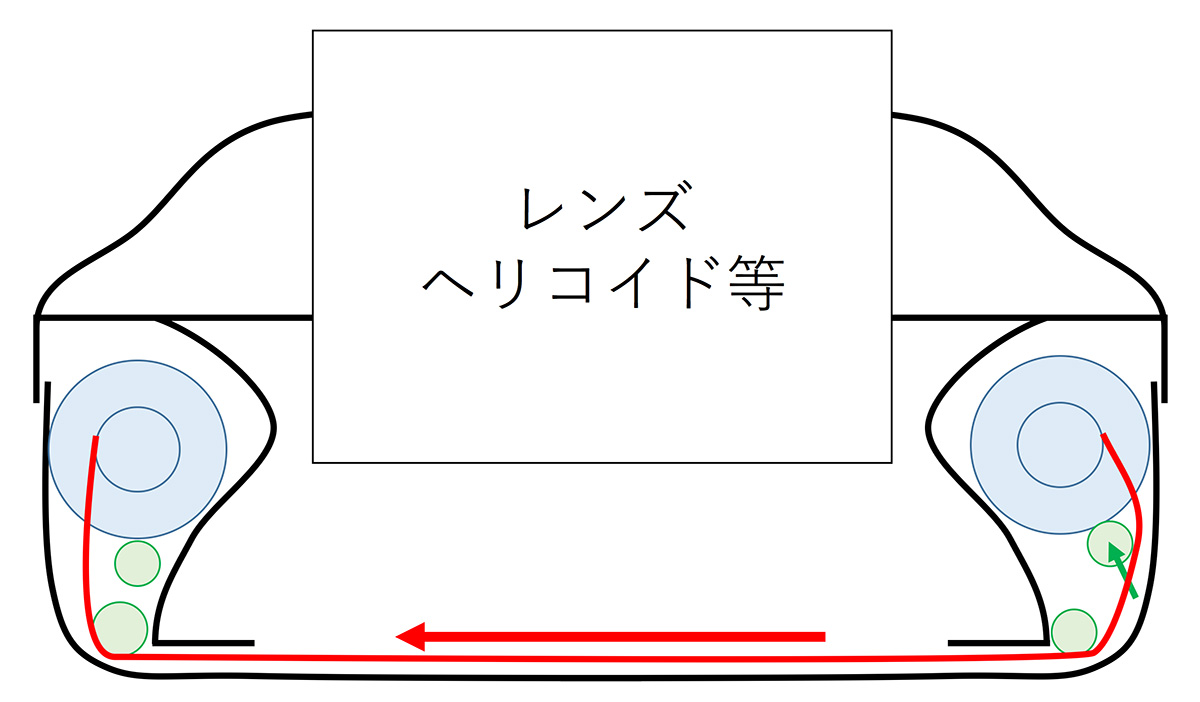

メダリストのフィルム室は上の図のようになっている。オリジナルの状態では最も右のローラー(ボディ側に板バネを介して取り付けられており、緑の矢印の向きにテンションがかかっている)により供給側のスプールを押さえることでスムーズにフィルムが供給されるが、このローラーは両端の金具の幅が狭く、撤去しなければ120のスプールが収まらない。しかしこのローラーを撤去すると、フィルムを巻き上げる力によってスプールが引っ張られ、ボディと裏蓋の間に挟まって固着してしまうのだ。悪いことにボディと裏蓋の形状が後ろに行くほど狭まっているので、ちょうどワンウェイクラッチのように、フィルムを強く引けば引くほど強く固着してしまう。フィルムを入れた序盤はなんとか巻き上げることが出来ても、終盤になるとフィルムを引く力に対してスプールを回そうとする力が弱まるため、全く巻き上げられなくなってしまう。

種々検討した結果、元あったローラーを再利用し裏蓋に取り付けることでスプールが詰まるのを防止することにした。まず元のスプール押さえを取り外し、金具を少し広げた上でローラーを再度取り付ける。M1.2の小さなナットの中心の穴を1.5mmに広げ、厚みを砥石で薄くしたものを隙間に挟んで脱落しにくいようにした。これで、金具の根本は狭いままであるが、ローラー周囲は120のスプールをクリアするようになる。さらに、もとの板バネ部分に穴を開け、裏蓋の赤窓周囲のネジで共締めし固定する。裏蓋側も、スプールのツバが当たる部分を削って余裕をもたせることにした。

外しておいた圧板を裏蓋に取り付けたところである。ローラーの位置合わせがシビアであるが、うまい位置に固定すると最後までスムーズにフィルムを巻き上げることが出来るようなった。

フィルム巻き上げ側を改造するとそのまま120フィルムを使えるようになるが、メダリストの場合はセルフコッキング機構があり、軸の太い120スプールを用いると巻き上げ時の回転量が不足するおそれがある。私の場合はモノクロフィルムを自家現像するので巻き上げ側に620スプールを用いることに全く問題がないため、巻き上げ側は改造せずにおいた。

(B) と (C-1) の方法では、撮影したいフィルム本数(準備した未撮影のフィルム本数)と同じだけ620スプールを持っていく必要がある。撮影後にフィルム供給側に残る120スプールを巻き上げ側に装填することが出来ないためである。それに対し (A-1), (A-2) の方法ではその問題はない。ただし所有する 620 のスープル数が n 個とすると、(B) と (C-1) の方法では n 本まで撮影することが出来るのに対し、(A-1), (A-2) の方法では n-1 本までしか撮影できない。

メダリスト I と II の相違点

メダリストは戦後すぐにマイナーチェンジを受け、II型となる。I型とII型の相違点は以下のとおりである。

ヘリコイドの左下(正面から向かって右下)に備えられていたフォーカシングダイヤルがII型では取り払われた。

フォーカシングダイヤルのあったところにII型ではシンクロ接点が備えられた。

シャッターボタンの基部にあったシャッターロック機構(押したままロックすることも出来る)がII型では取り払われた。

レンズがコーティングされた。

ヘリコイドの螺旋状の部分が黒色(アルマイト着色)されていたのがシルバーになった。

その他、フィルム送り機構が改良されていると言われており、合焦距離表示部分のデザインや構造なども変化している(メダリスト I と II の初期型では、距離表示窓が側面からネジで固定されている)。

コダックのカメラでは製造年がアルファベットで記載されており、CAMEROSITY の10文字に順に1〜0の数値が対応している。このカメラではレンズに ES とあり、レンズは1947年製であることが分かる。

メダリスト II 撮影例

この個体は一通り動作はしていたが、潤滑不良や距離計の狂いなど要整備箇所が散見されたため、一通り整備してから試写を行った。メダリストの実像式距離計は大変複雑で、普通の距離計では起こりえないようなずれ方(距離計の上の像が時計回りに、下の像が反時計回りに回るなど)が発生するため調整には長時間を要したが、ほぼ完全に調整された距離計はやはり超高精度で、絞りを開けても自信を持って近接撮影をしていくことができる。つい調子に乗って、最短撮影距離付近での作例が増えてしまったが、メダリストの実力が見て取れることかと思う。

開放に近い絞り値であるが、狙ったところ(枕木を再利用した柵の、一番手前の枕木)にピシリとピントがあっている。レンズの収差は少なく、このように画面の真ん中から主要被写体を外しても安心して撮影していける画質を持つ。コントラストも適度に高く、立体感もあり、評判に違わぬ優れたレンズである。

遠景も一応撮影したが、少し横方向に手ブレしてしまっているので、その点は差し引いて見て欲しい。薄曇りの半逆光であったが、良いコントラストを保っている。メダリストは戦後の II 型でレンズにコーティングが施されており、当然シングルコーティングであるが、空気界面が6面しかないこのようなレンズでは十二分な効果がある。

最初の例よりは少し絞って撮影した(確か F5.6 であった)。やはりピント精度は極めて高く、また画面の端まで破綻がない。距離に応じたぼけ量の変化も素直で、立体感が感じられる描写である。

最初の写真と似たような条件で、やはりレールを再利用して作られた柵の突端にピントを合わせた。このような絵作りが一眼レフでなくても可能、というのは痛快である。

120フィルムが装填できるよう改造してから再度試写を行った。開放絞り、最短撮影距離付近での撮影例である。素直なボケ方であり、背景からの分離も良い。

この撮影例も開放絞りである。