21世紀のズームレンズ搭載コンパクトカメラ

2025年7月

左から、富士フイルム Silvi Fi (2003), コニカ Lexio 70 (2000), ニコン Lite・Touch Zoom 140ED (2001)

オートフォーカス(AF)を搭載したコンパクトフィルムカメラが最近、人気を取り戻している。フィルム独特の画質や作法が、現役当時を知らない若年層にレトロで不思議な体験として注目されており、その入門用に購入されるケースが多いようだ。特に単焦点レンズを搭載した高級機は、新品当時の価格をはるかに超える高い値札をぶら下げているものもある。一方、ズームレンズを搭載したフィルムコンパクトカメラはさほどでもない。一時期に比べれば若干、価値を取り戻したように見えるものの、まだまだ安価に入手するチャンスが残っている。そもそも、広角から望遠まで画作りの自由度を持ち、全自動で全部入り、だけどこんなに小さく軽いなんて、まさに「究極のフィルムカメラ」である。そこでここではAPS(アドバンストフォトシステム)の荒波を乗り越え、またデジタルカメラに置き換えられつつあった最終期、具体的には2000年頃以降のズームレンズ搭載コンパクトカメラについて考察、評価を試みたい。

なぜ、21世紀のズーム搭載機か?

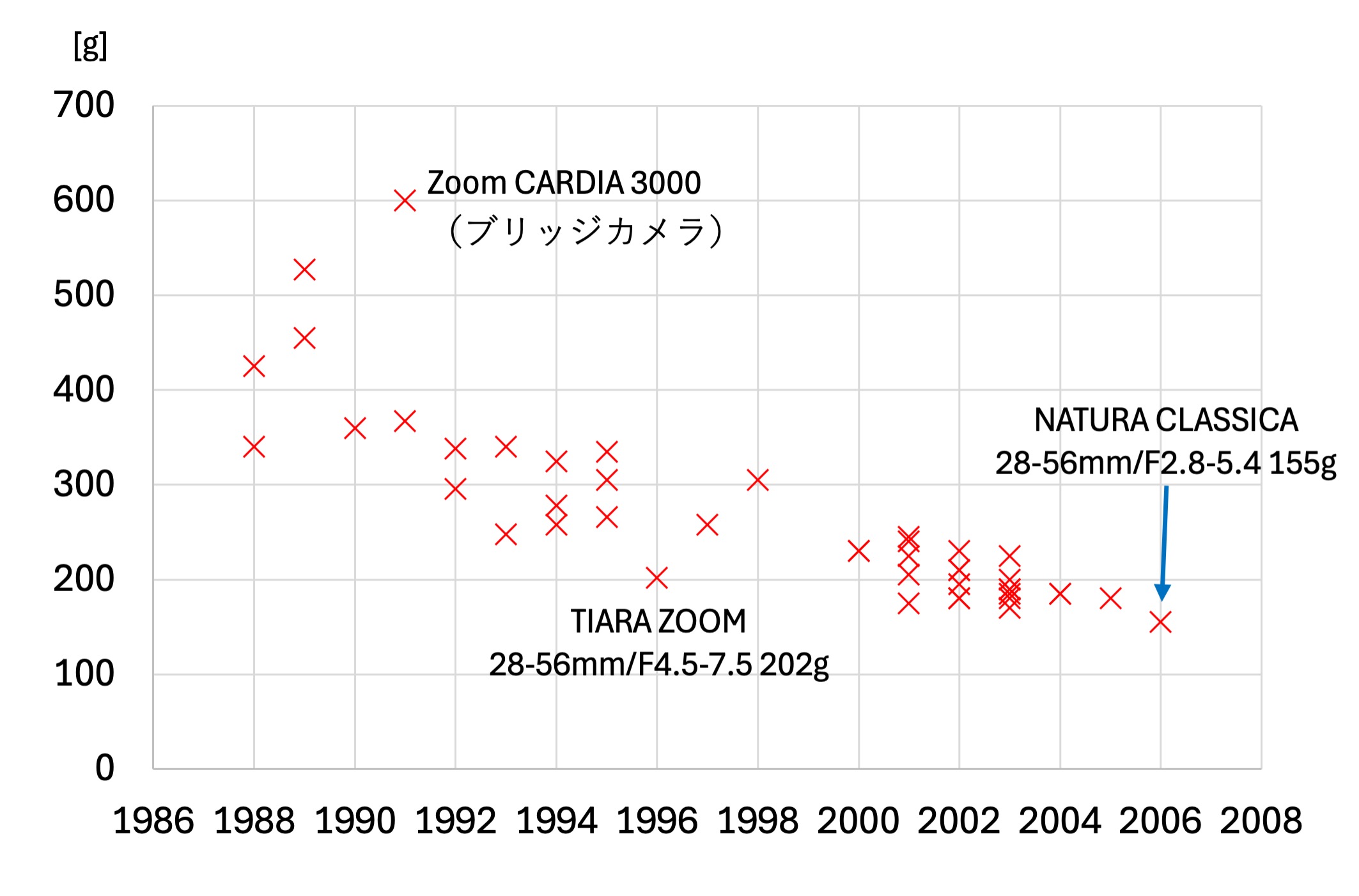

35mmAFコンパクトカメラは1977年から約30年間に膨大な機種が発売された。では、なぜ下火になりつつあった最終期が良いのか?結論から書くと、最終期のコンパクトカメラは小型軽量化が進んでいるからである。以下のグラフは、極めて多くのコンパクトカメラを輩出した富士フイルムのズームレンズ搭載35mmコンパクトカメラ[1]の重さをプロットしたものである(データはこちら)。

富士フイルムのズームレンズ搭載35mmコンパクトカメラの質量

明らかに、後のものほど軽量化が進んでいることがわかる。これにはフィルムの高感度化に伴う大口径レンズの必要性低下も関係しているが、ほぼ同仕様のレンズを搭載したカメラ同士でも軽くなっており、これは非球面レンズの使用や電子回路の小型化など、技術の進歩による部分が大きい。またのちに述べるように、最終期は軽量でありながら明るいレンズを搭載したカメラがいくつか存在する。なお1996年から2000年まで新機種が少ないのは、APS(アドバンストフォトシステム)の影響と考えられる。

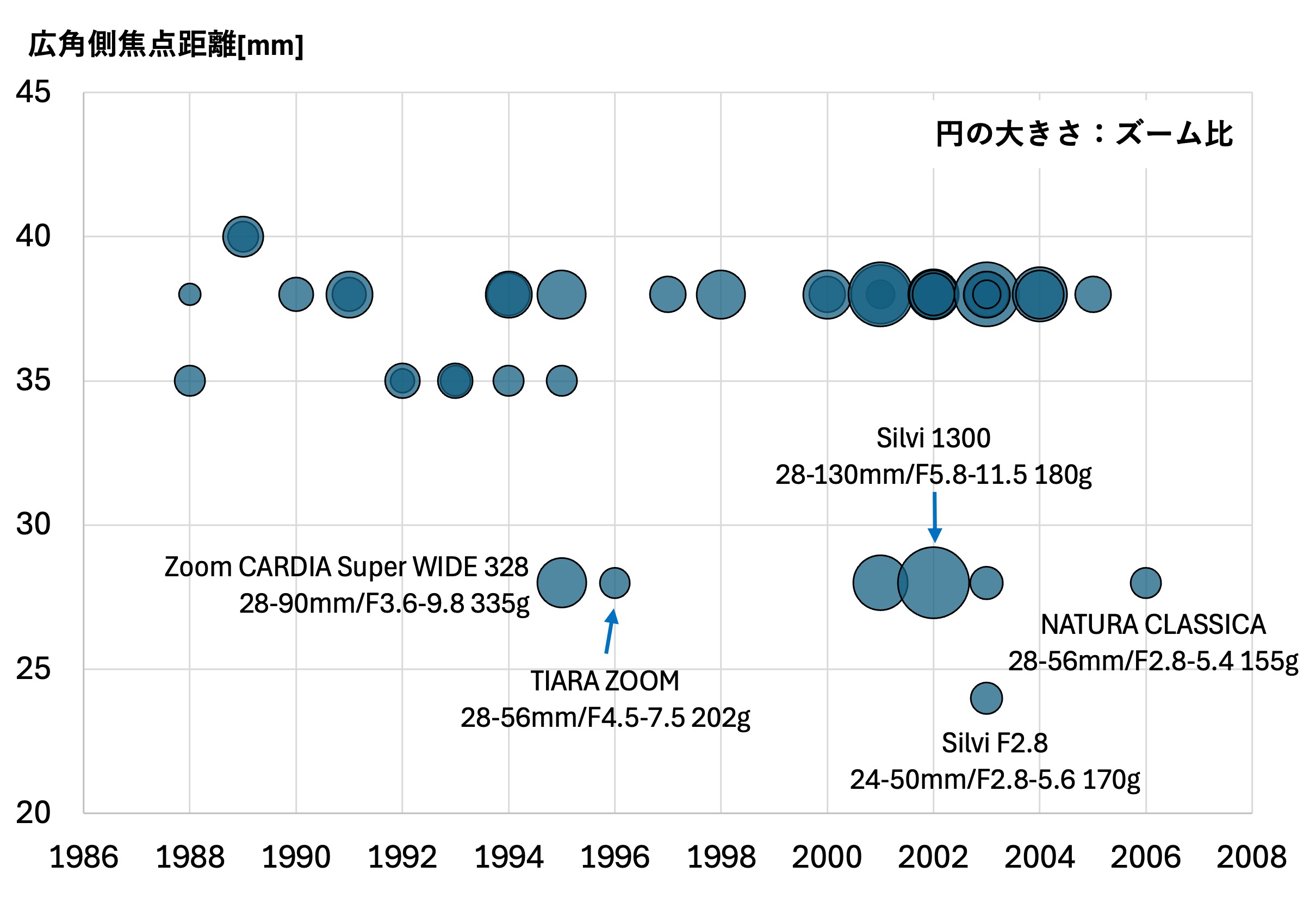

次に、同じく富士フイルムのズームコンパクトカメラについて、搭載されているレンズの仕様をプロットした。

富士フイルムのズームレンズ搭載35mmコンパクトカメラのレンズ仕様

時代を経るに従い28mm以下の広角に対応したカメラが増えるとともに、高倍率ズームを搭載した機種が出現していることがわかる。前述のように2000年以降のカメラには重いカメラがないため、28mm広角や高倍率ズームが軽量なカメラで実現されたということになる。

コンパクトフィルムカメラのズームレンズは、広角側の焦点距離を38mmとした機種がメーカを問わず多い。しかし、この焦点距離は画面の対角線の長さ(43mm)に近く、特にサービス版のプリントなどトリミングされることを考えると実際には標準レンズに近い使い勝手になってしまう。単なるトリミングに過ぎないパノラマモードで広い風景を写したいという要望もあり、各社は広角化を試みた。同時に望遠側の焦点距離も伸ばされ、28〜130mmの4.6倍ズームレンズを搭載した機種(富士フイルム Silvi 1300, 2002年, 180g)まで進展した。

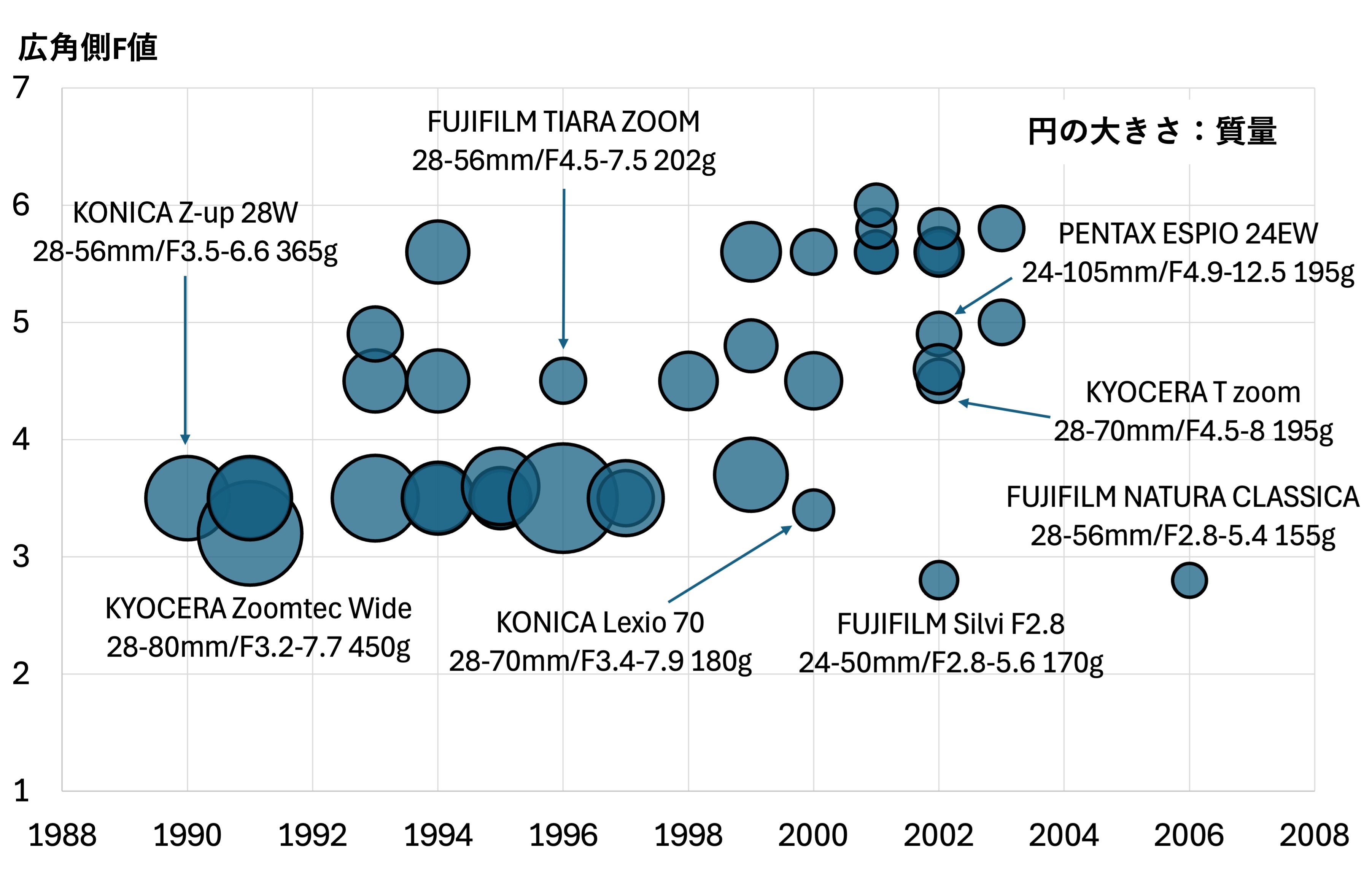

広角ズームレンズ搭載35mmコンパクトカメラ

他社の状況についても調べるため、広角側が28mm以下から始まるズームレンズを搭載した35mmコンパクトカメラをまとめてみた(データはこちら)。円の大きさはカメラの重さを表している。やはり、時代を経るに従って徐々に軽量化されていることや、それとともに広角側の開放F値が暗くなっていったことがわかる。ただし例外がいくつかあり、富士フイルムの2機種(Silvi F2.8, NATURA CLASSICA)はいずれもF2.8の明るさを持つが、ズームレンジが約2倍、つまり望遠側が 50mm ないし 56mm の標準域までである。一方、コニカの Lexio 70 は一眼レフ用の標準ズームレンズとしても一般的な 28-70mm の範囲をカバーしつつ、広角端F3.4の明るさと180gの軽さを同時に達成したカメラである。また、広角側が24mmから始まるカメラは前述のSilvi F2.8と、ペンタックス ESPIO 24EW (24-105mm/F4.9-12.5, 195g, 2002年)の2機種のみである。

しかし結局、28mmワイド対応ズームレンズ搭載機は、膨大な機種が生み出されたAFコンパクトカメラの中ではごく一部、40機種前後にとどまることになった。一般ユーザには望遠に比べ訴求力が高くなかったことに加え、その技術的課題が解消されてきた頃にはフィルムコンパクトカメラの退潮が鮮明になっていたことが理由であろう。

機種例

ここでとりあげる3機種はそれぞれレンズに強みを持ちつつ、同時に軽量化も果たしたカメラである。

コニカ Lexio 70 (2000, 180g, 28-70mm/F3.4-7.9)

世紀末ぎりぎりの2000年12月に発売されたコニカ Lexio 70 は、単焦点レンズに勝るとも劣らない広角端F3.4の明るさを持ち、かつ2.5倍の過不足ないズーム比の28-70mm/F3.4-7.9のレンズを搭載しながら、180g の軽量ボディを実現したカメラである。 アルミ製の外観にもこだわって作ってあり、スライド式のレンズバリアが閉じた状態では外部にレールの溝が現れず、バリアが少し引き込まれることでバリアとその周囲との段差もなくなる[2]など、巧妙に設計されている。曲線・曲面を多用しないすっきりした外観も好ましい。通常モデルのシルバーに加え、黒アルマイト仕上げの Lexio 70 BLACK Limited が2002年に5000台限定で販売された。

28mmで撮影できる200g未満のカメラ

左から、富士フイルム Silvi Fi (2003, 175g), ニコンミニ AF600QD (1993, 155g), コニカ Lexio 70 (2000, 180g)

大きさは 108.5 x 59.5 x 34mm で、これは28mm F3.5 単焦点レンズを搭載し、登場時世界最小だったニコンミニ AF600QD(108 x 60 x 32mm)とほとんど変わらない。Lexio 70 は総合的に見て、レンズのズームレンジ・明るさ・性能と、ボディの大きさ・重さが高次元でバランスしたカメラである。他にも、広角端ならISO100フィルムでも5.4mまで届く強力なフラッシュや、わずか3段階だがAF合焦距離が表示される倍率の高いファインダなど、美点の多いカメラである。明るいレンズを備えたコンパクトカメラが高騰するなか、このカメラはまだ常識的な価格を保っている点も好ましい。

なお、広角側が28mmのズームレンズを搭載したカメラのうち、質量が200g以下の機種は10機種以上あるが、厚みが40mm前後の機種が多い。厚みが 35mm 以下のカメラはこの Lexio 70 と TIARA ZOOM (ともに34mm)だけである。明るい広角レンズを持ち軽量なカメラとしては他に Silvi F2.8 や NATURA CLASSICA があるが、これらは望遠側の焦点距離が50ないし56mmに限られる。

広角端での撮影例である。明るい曇天の状況下であったがISO400のフィルムを用いたため、ある程度は絞りが閉じているものと思われる。だがそれを差し引いても、十二分にシャープ、かつ周辺部まで流れのない描写は特筆できる。デート機能は後述するようにドットマトリクス式となっており、2050年まで設定できるのでまだまだ活用できる※。

※多くのコンパクトカメラでは、デート機能の各桁の数値は増やす方向にしか操作できず、そのため希望の日時・時刻を過ぎてしまった場合、最大値を超えてまた初期値から設定し直すことになる。そのためどうしても年の上限をほどほどに設定する必要があるが、Lexio 70 の場合、数値はズームレバーで増減両方向に変更できるため、大きな数値とすることができたものと思われる(どうせなら00-99まで設定できるようにすればよかったかもしれないが)。

70mm望遠端での撮影例である。非常にシャープで、周辺部まで申し分ない描写だ。コニカはこのころ、光ディスクドライブ(CD/DVD等)のピックアップレンズのため非常に高精度なプラスチック非球面レンズを開発・実用化し、市場を席巻した[3]。波面収差が0.02〜0.03λという、写真用レンズには過剰なほどの精度を達成しており、プラスチックに対する低温コーティング技術も有していた。このような背景のもと培われた非球面プラスチックレンズ技術はコンパクトカメラの性能向上に大きな役割を果たしており[4]、Lexio 70 にもそのようなプラスチック非球面レンズやガラスモールドレンズを活用した設計が用いられている[2]。2000年頃以降は一眼レフ用レンズでも、非球面レンズを活用し、少ないレンズ枚数で、小型軽量かつ高性能なレンズが現れるようになった。

富士フイルム Silvi Fi (2003, 175g, 28-100mm/F5.8-10.5)

富士フイルムが2001年に発売した Silvi 1000 を小改良したカメラである。Fi はグリップの乳白色部分にLEDが内蔵され、動作にあわせて光る機能が追加されている。175gと軽量でありながら28-100mm/F5.8-10.5のレンズを搭載し、大きさは107 x 60 x 36mm で、電源OFF時にフラットな形状となるためレンズスペックの割に厚みが薄い(Silvi 1300 は望遠側が130mmに伸びるが、明るさがF11.5に暗くなり、またレンズ部分が収納時でも少し突出した形状となっている。ただし重さは180gで、あまり変わらない)。

2000年代に入るとデジタルカメラが普及期に入り、それに置き換わる形でフィルムカメラの売上は急減していく。そのような中で、デジタルカメラに馴染めない層向けに最適化された形跡がボディ背面から見て取れる。まるでデジタルカメラのように背面に大きな液晶画面を配置し、中央に決定ボタンを配置した十字キーで操作するところは、外観をデジカメに似せたかったようにも見えるが、明快な操作方法は大きな文字の日本語表記と相まって、高齢者層だけでなく、誰にでも使いやすいカメラになっている。

望遠端の100mmともなると、このように斜めから橋を撮影しても、中央と端で大きさの違いが抑えられる、いわゆる圧縮効果が得られるようになる。

ニコン Lite・Touch Zoom 140ED (2001, 225g, 38-140mm/F5.3-10.5)

ニコン Lite・Touch Zoom 140ED のレンズは 38-140mm/F5.3-10.5 で、色収差を軽減するEDレンズを搭載した望遠側に強みのあるカメラであるが、重量は225gである。コンパクトカメラはズームレンズのスペックを競い合い、望遠側が200mmに達するカメラまで登場したが、大きさの制約から暗いレンズを搭載するものが多い。これらは「暗黒ズーム」などと揶揄されることもあるが、2000年頃はISO400〜800のカラーネガフィルムが多く利用されるようになったこともあり、明るい日中であれば F10.5 なら十分実用になる。

ニコンは一時期、国内と海外でカメラの名称を変えており(並行輸出品の流通に対する対策が主な目的)、Lite・Touch は当初、海外向けのブランドであったが、2000年頃以降、この方針を撤回し、国内向けのコンパクトカメラも Lite・Touch の名称となった。これらには28mmから始まるズームレンズを搭載したものや、望遠側が150mmに達するものなど様々な機種があるが、140ED は2番目に望遠側が長いわりに F10.5 と暗すぎないこと、レンズが8群10枚と贅沢な構成になっていることなど、やや高級なモデルといえる。このページで紹介する他2機種に比べ少し重く、大きいが(114 x 62.5 x 43mm)、これぐらいの焦点距離になるとはっきりとした望遠効果を狙った画作りが可能になる。

この写真は、自動車競技(オートテスト)での走行中の様子を 140mm 望遠端で撮影したものである。カメラのフォーカス設定は遠景モードに設定した。開放F値がF10.5と暗いのにも関わらず、ISO400のフィルムを用い、快晴であったことからシャッター速度が速くなりすぎ、流し撮りをしたにもかかわらず背景がほとんどぶれていない。この距離で撮影するには300mm程度の焦点距離のレンズが望ましいし、コンパクトカメラは絞りやシャッター速度の任意設定ができないため、このような撮影には不向きだが、それでもこのような遠くの物体をある程度は撮影可能であることはわかる。現役当時は主に子どもの運動会などで望遠端が活用されたものと思われる。

バリアを開くと、レンズの伸長と同時にフラッシュが開く(閉じる方も自動)。このフラッシュを押さえつけると発光させないこともでき、警告灯が点滅することからカメラ自身もフラッシュが閉じられていることを認識しているが、動作を確認したところ、シャッター速度が遅くなるような制御はされないようだ。他メーカの機種ではフラッシュを押し込むとスローシャッターに切り替わるものもあり、この点は若干残念なところである。

21世紀のAFコンパクトカメラの設計

左から、コニカ Lexio 70, 富士フイルム Silvi Fi, ニコン Lite・Touch Zoom 140ED

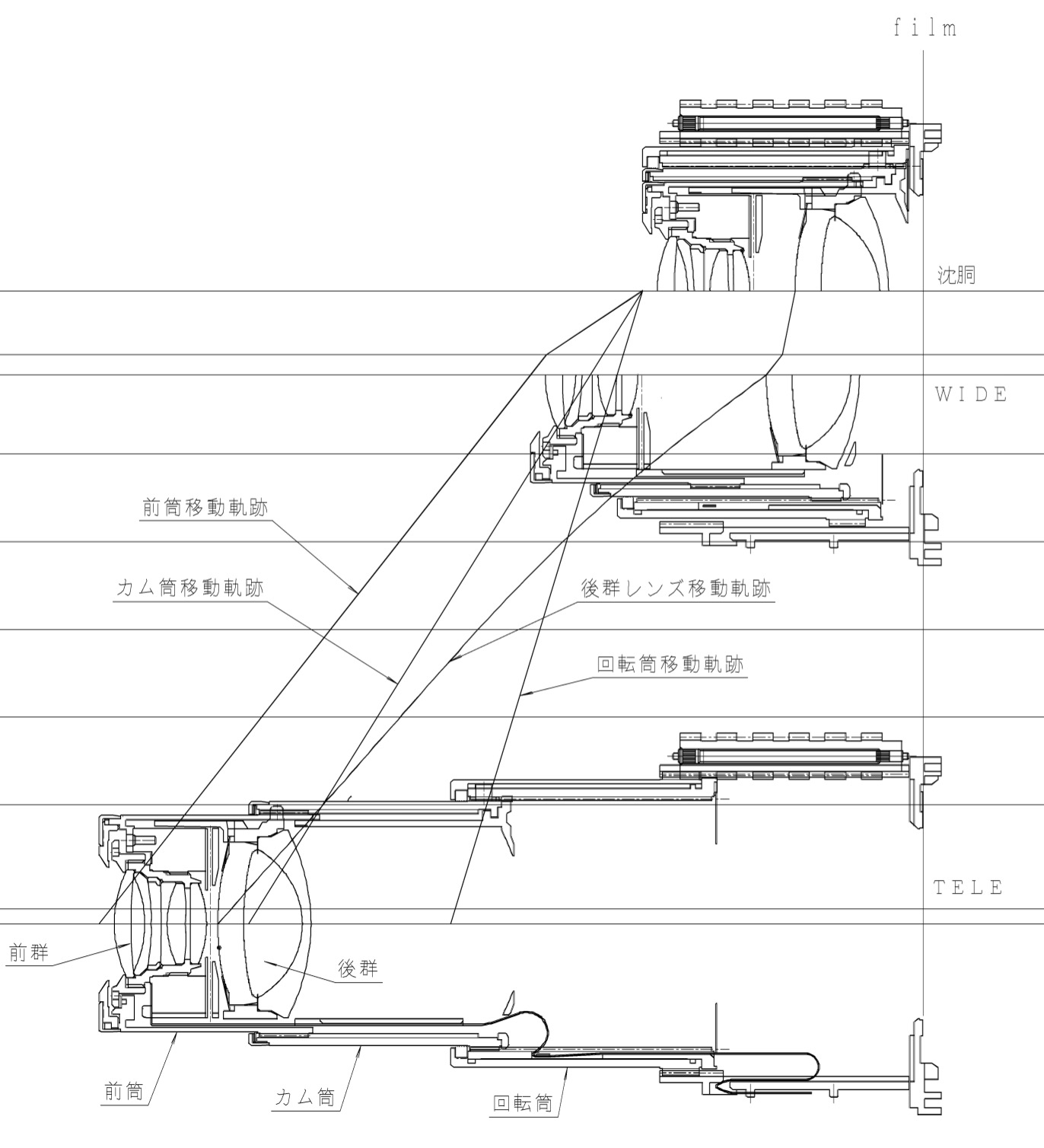

最終期のAFコンパクトカメラの特徴の1つとして、逆向きのフィルム装填が挙げられる。多くの35mmカメラは裏ぶたを開けたときに左側にフィルムを装填し、それを右側へ巻き上げていく。これはライカ以来、右手のノブやレバーでフィルムを巻き上げることによるもので、電動の自動巻き上げになってからも一眼レフカメラの多くで踏襲されてきた。しかしこの方法ではパトローネの軸の下向きの突出のため、カメラの底側の厚みを薄くすることに限界がある。そこでローライ35では逆向きにフィルムを装填し、パトローネの軸の突起を軍艦部へ差し込むことで小型化が図られているが、左手でフィルムを巻き上げねばならないという副作用も生んだ。その点、コンパクトカメラは自動巻き上げのみなので、同様の問題が生じない。写真でわかるように裏蓋開口部のパトローネ付近はカメラ天面にごく近くなっており、ファインダ光学系やAF測距部はそれを避けるように配置されている。ズームボタンは、コニカでは薄いレバー式に、また富士フイルムとニコンは裏蓋側にスイッチを設けるなど工夫されている。

デート写し込み機構の改良も小型化に寄与している。これら3機種は全て、フィルムを巻き上げながら、7点のドットを順次露光することでドットマトリクス式に日時を写し込むようになっている。この方法では裏蓋側にデート機構を設ける必要がなく、カメラの薄型化に寄与する。右のニコンLite・Touch Zoom 140EDはパノラマ切り替えができるため、デート写し込みのための窓も2つあり、パノラマモードによって写し込み位置が切り替わる(1993年のニコンミニで同様の仕組みが採用されている)。

これらのカメラにはもはや、スプロケット(フィルム両端のパーフォレーション(穴)をひっかけてフィルムを送る歯車)は搭載されていない。これも当然、カメラの小型化に寄与している。さらにフィルム送り量の検知も、コニカと富士フイルムは赤外線センサで行っているようで、ローラーも用いられていない。ニコンは画面左下にローラーがあり、これでフィルム送り量を検知しているものと思われる。

初期のAFコンパクトカメラは単3電池を用いるものが多かったが、1990年代からはリチウム電池(充電式でないリチウム一次電池)を用いるようになった。電池が小型軽量でカメラの小型化に寄与するほか、大電流が取り出せるため、フラッシュの充電時間も短縮された。このタイプの電池(CR123A, CR2)はコンパクトカメラの他にはあまり用いられないが、幸いにして現在も入手容易である。

今回取り上げた3機種のうちLexio 70と、Silvi Fiの全身であるSilvi 1000はグッドデザイン賞を受賞している。

AFコンパクトカメラにおけるトレンドの変化

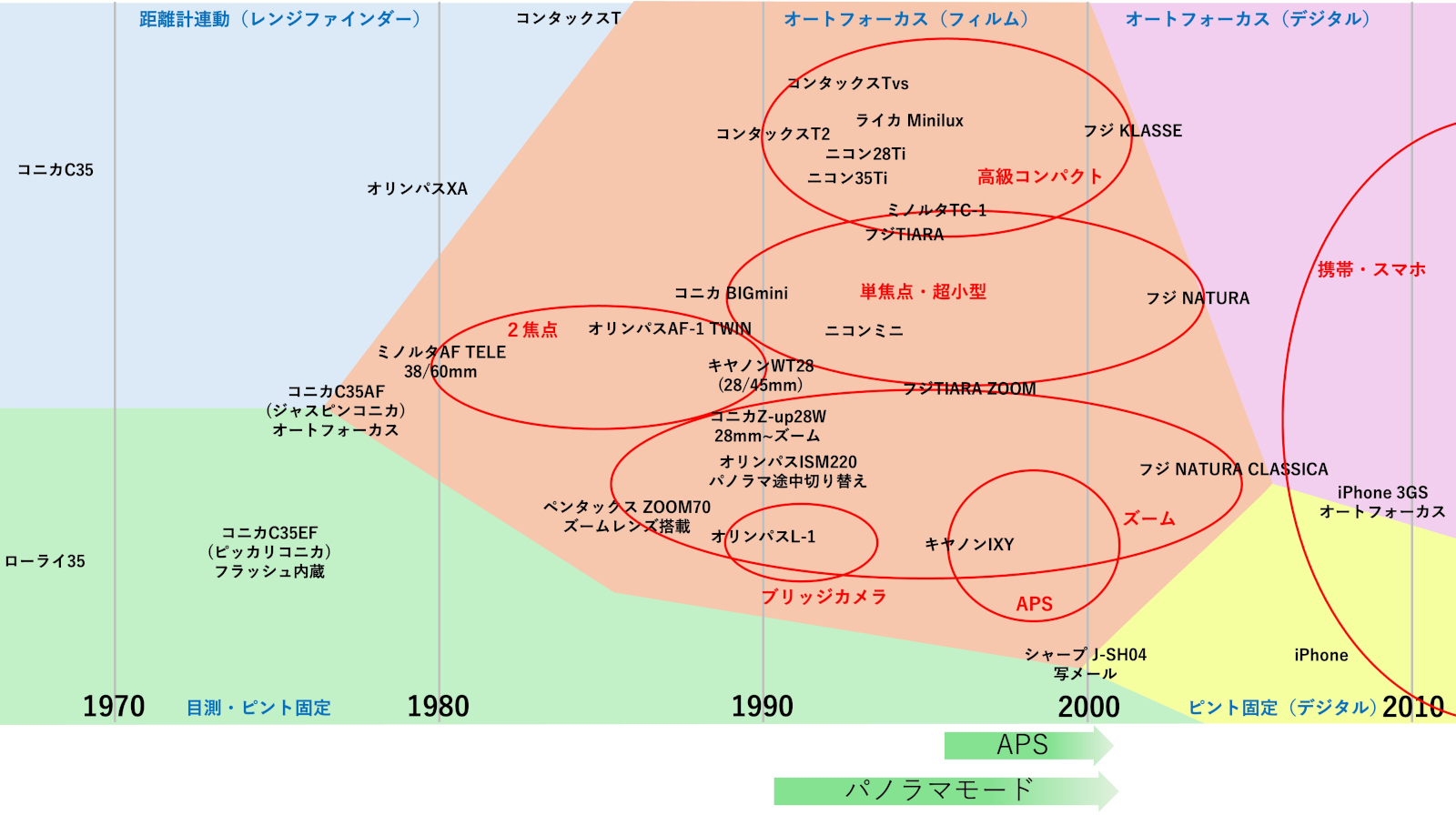

オートフォーカスを搭載したコンパクトカメラは1977年発売のコニカC35AFから始まり、2000年代前半に急速にデジタルカメラに置き換えられるまでの約30年間、膨大な機種が世に送り出された。この中にはいくつかのトレンドがあり、全体を俯瞰するのに役に立つ。ここではそれらについて簡単に説明する。

上図のように、オートフォーカス(AF)化されるまでのレンズ固定式コンパクトカメラは、距離計(レンジファインダー)によりピントを合わせるものと、目測で合わせるもの、さらにピント固定のものがあった。このうち距離計連動カメラはAFにより駆逐され、1984年のコンタックスTはその最終期のカメラにあたる(ただし、ライカをはじめとするレンズ交換型のものは細々と命脈を保った)。AF化に相前後して、フラッシュをカメラに内蔵したコニカC35EF(1974年)と、フィルムの自動巻き上げ・自動巻き戻しを搭載したキヤノン オートボーイ(1979年)が好評を博し、これらの機能(AF, フラッシュ、自動巻き上げ・巻き戻し)はその後、ほぼ全てのコンパクトカメラに搭載されることになった。

2焦点・ズーム

当初のAFコンパクトカメラは(それまでの距離計連動機などと同様に)単焦点レンズを搭載していた。しかし、一眼レフカメラ等と異なりレンズ交換ができないため、まずは画角を2種類に切り替えられるカメラが出現した。当初は主に、標準的な35〜38mmの画角に加え、望遠撮影が可能なタイプのものが発売された。1990年3月、キヤノンWT28が初めて28mmの広角(メーカ自身は超広角と言っていた)と45mmを切り替え可能なカメラを発売したが、この機種にはまだパノラマモードは搭載されていなかった。ズームレンズを始めて搭載したAFコンパクトカメラは1986年発売のペンタックスZOOM70である。このカメラのレンズは35-70mm/F3.5-6.7で、後のもの(殆どの機種が38mmからになった)と比べると広角側の画角が35mmと広く、またF値も明るい。その後次々とズームレンズ搭載機が発売され、2焦点カメラは消えていった。

広角28mmに対応したズームレンズを搭載した最初のカメラは1990年3月に発売されたコニカZ-up 28Wで、28-56mm/F3.5-6.6のズームレンズを搭載していた。またこのころ、望遠側へ焦点距離を伸ばす試みも行われたが、これによりカメラが大型化したため、従来の伝統的な形状のカメラから脱却しようという動きも見られた。これらの大型のズームレンズ搭載機は一眼レフカメラとコンパクトカメラの間を橋渡しするカメラという意味でブリッジカメラと呼ばれる。しかしブリッジカメラはあまり定着することなく、1990年台中盤までにはほぼ消えてしまう。

パノラマモード

フィルムカメラ全盛期には街のいたるところにDPEショップがあり、1時間以内で現像したフィルムとプリントを安価に受け取れた。これを可能にするプリント機はロール状の細長い印画紙を用い、これを切断しながらプリントを出力するので、大伸ばしができない。つまり大伸ばしは写真店に特別に依頼するもので、その分価格も高くなった。そこで、ロール状の印画紙を使いながら大伸ばしを可能にする、つまり長さを大きく取ってプリントするものとしてパノラマモードが提案された。よく知られているように、35mm判の画面(24x36mm)の上下をマスクして13x36mmの領域に撮影するもので、画角は広がらないが、安価・迅速に大伸ばしができるものとしての価値があった。パノラマモードは当初、フィルム装填時に選択し、途中切り替えができないものから始まった(富士フイルム HD-P パノラマなど)。途中切り替えを可能にした最初のカメラは28-56mm/F3.5-6.5のズームレンズを搭載したオリンパスIZM220 PANORAMA ZOOM (1991)で、その後、1993年頃には多くのカメラにパノラマ途中切り替え機能が搭載されるようになった。しかしネガ上では単なるトリミングに過ぎず、画質を重視するハイアマチュアには評判が良くなかったことに加え、2000年頃からフィルムの消費量が減少し、DPE店が消えていく中で、再びパノラマモードが搭載されなくなっていった。このページに挙げたカメラのうち、富士フイルム Silvi Fi とコニカ Lexio 70 にはパノラマモードが搭載されていない。

パノラマモードは通常モードより画角を広げるものではないため、ズームレンズの広角側の画角を広げる動機ともなった。前述のように最初に途中切り替えを実現したカメラは広角端が28mmであったし、パノラマモード時のみ画角を広げられる機種(リコーR1シリーズなど)もあった。しかしこれは一部にとどまり、結局、大半のズームレンズは38mmからのものであった。

APS(アドバンストフォトシステム)

35mm判よりも使い勝手の良い新フィルムフォーマットとしてAPS(アドバンストフォトシステム)が1996年に登場した。フィルムを引き出してセットする必要がなく、カートリッジを装填するだけで済むことのほか、上記のパノラマモードと同様に規定幅の印画紙を活用できる画面サイズ切り替えや、一部のカメラでは撮影途中にフィルムを交換できるのものもあった。なにより35mm判より画面が小さく、カートリッジも小ぶりなためにカメラのさらなる小型化が可能であり、特にキヤノンIXYはその小さなサイズに加え、美しいステンレス外装による整ったデザインで好評を博し、その後のカメラのデザインにも大きな影響を及ぼした。APS は一時期、フィルムカメラのトレンドとなり、そのころ35mmコンパクトカメラの新機種が減少するなどの大きなインパクトがあったが、もう1つの大きな市場であるAF一眼レフカメラ(1993年の初代EOS Kiss以降、その後継機種・ライバル機種が量販されていた分野)では受け入れられなかったことなどから35mmを置き換えるには至らず、2000年頃から急速に縮小し、35mmコンパクトカメラよりも早期に命脈を終えた。フィルムも2011年で製造が中止されている。

21世紀の35mmコンパクトカメラは、このようなAPSの「大波」を乗り越えたカメラであり、APS全盛期の小型化競争や金属外装普及の影響を受けている。

小型機・高級コンパクト

AFコンパクトカメラでは多くのメーカが上位機種のズームレンズ搭載機と、下位機種の単焦点レンズ搭載機を取り揃えていた。しかし、ズームレンズ搭載機はかなり大きく重いものとなっていたため、より手軽で持ち運びしやすいカメラとして、単焦点レンズ搭載機の小型軽量化が進んだ。火付け役はコニカ BIGmini(1989)で、電動沈胴式とすることでフラットな形状となり大いに評判となった。これをきっかけに各社により世界最小・最軽量が競われた。代表的な機種にコニカ・ビッグミニシリーズ、ニコンミニ、オリンパスμシリーズ、ペンタックス・エスピオミニ、富士フイルム・ティアラ、リコーR1シリーズ、キヤノンオートボーイF、ライカミニなどがある。これら単焦点レンズ搭載機は、当時性能が不十分とならざるを得なかったズームレンズよりも高画質であった。そこで、この点をより強く訴求し、外観や機能も充実させた高級コンパクトカメラが出現した。この分野のパイオニアは京セラCONTAX T2 (1991年)で、このカメラに採用されたチタン外装とレンズへの著名ブランド名付与はその後、多くのライバル機でも踏襲された。代表的な機種に、ニコン35Ti/28Ti, コンタックスT2/T3、ライカミニルックス、コニカヘキサー、ミノルタTC-1、リコーGR1などがある。このカテゴリーのカメラは、現在(2025年)極めて高騰しており、機種によっては30〜40万円で取引されている。また、ズームレンズを搭載したもの(CONTAX Tvs/TvsII/TvsIII, ライカMinilux Zoomなど)も現れた。

ズームレンズ搭載機の小型軽量化も進む。ニコンは35mmフルサイズ・フルオートカメラとして当時世界最小・最軽量であったニコンミニ(1993年, 155g)につづき、Zoom300QD(ミニズーム)(1994年、205g)でズームレンズ内蔵35mmフルサイズ・フルオートカメラの分野でも世界最小・最軽量を達成した。その後の世界最小・最軽量競争はクラス細分化(例えばオリンパスμ−II ZOOMは2.1倍ズーム搭載クラス中、世界最小・最軽量と謳っていた)もあり分析が難しいが、逆説的には、このようにクラスを細分化してでも小型軽量を競っていたということが言える。

デート写し込み機能

デート写し込み機能も、AFコンパクトカメラのほとんど全てに搭載される特徴的な機能である。当初は一眼レフ用のデータバックと同様にフィルム裏側(圧板側)から写し込むものが多かったが、その後ニコンミニがフィルムを巻き上げながら、フィルム表側から順次露光するドットマトリクス式の写し込み方式を採用し、小型化面での利点(裏蓋が薄くなる)やパノラマモード対応への適性が認知されたことで、多くのカメラが採用するようになった。このページで取り上げた3機種はすべて、このドットマトリクス式のデート機構を採用している。レンズバリア

コンパクトカメラの多くが、キャップの脱着を不要とするため、電源OFF時にレンズを覆う仕組みを搭載している。これには大きく2種類あり、レンズの直前に電動で蓋が現れるものと、レンズが引っ込んだ前に手動でスライド式の大きな蓋をスライドさせるものがある。後者は蓋の操作が電源のON/OFFと連動したものが多い。一眼レフと異なり、キャップを取り忘れても気づくことができないため、ほぼ必須の機能と言える。

(参考)コンパクトカメラ用ズームレンズの特性

コンパクトカメラは一眼レフカメラに比べミラーがないためレンズ設計がバックフォーカスの制約を受けず、レンズ設計が容易であるように考えられている。これは確かに単焦点レンズにおいては正しいが、ズームレンズについてはそうとも言えない。なぜならコンパクトカメラはレンズの大きさの面で強い制約を受けており、特に沈胴時(電源off時)にできるだけ薄く、できればボディがフラットになるように短縮されなければならないからである。

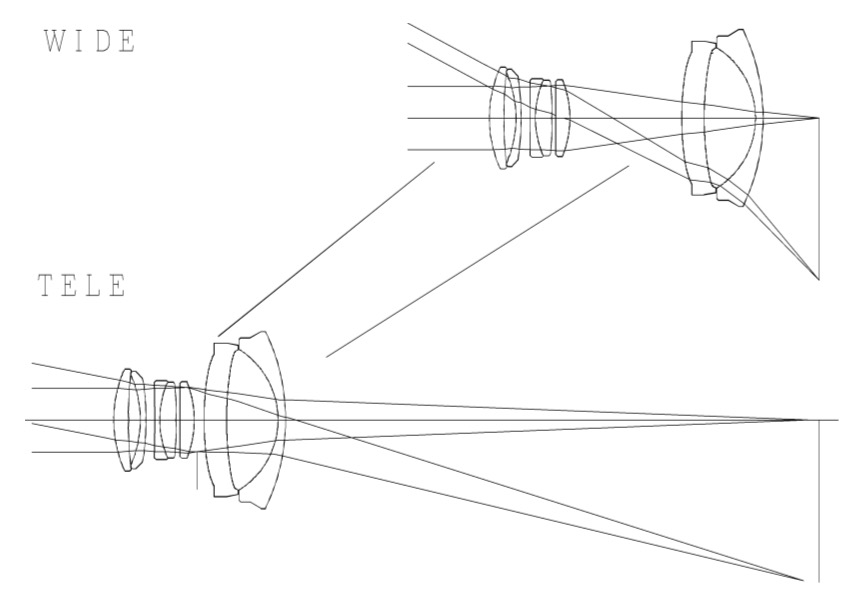

左 : テレフォト型2群ズームレンズ[5], 右 : 逆望遠型2群ズームレンズ[6]

上図で、左はコニカ Lexio 115 の38-115mm/F4.5-12.5 の3倍ズームレンズ、右は米国特許4999007に示された4倍ズームの例である。どちらもレンズが2群に分かれており、それらの間隔が変化することにより焦点距離が変化する(いずれの場合もレンズの間隔が開くほど焦点距離が短く、つまり広角レンズになり、近づくと望遠になる)。ただし、それらのレンズの凹凸の関係(パワー配置)が異なっている。コンパクトカメラでは前群(左側)が凸(収束)、右が凹(発散)のパワー配置となったテレフォト型(望遠型)で、一方、一眼レフ用2群ズームレンズは前から凹(発散)、凸(収束)の逆望遠型(レトロフォーカス型)になっている※。

※左側から入射した並行な光線が、第1群を通過したあと、左の構成では収束(右すぼまり)担っているのに対し、右の構成では発散(右広がり)になっていることからもわかる。

なぜこのような逆の配置になっているのかというと、一眼レフはバックフォーカスを確保するためにレンズ全体が単焦点の広角レンズと同様のレトロフォーカス型でなければならないためである。一方コンパクトカメラでは、レトロフォーカス型レンズの特性(全長が焦点距離よりもかなり大きくなる)は大きさの点に問題があり、レンズ全長が焦点距離に対し短くなる望遠型の構成を取らざるを得ない※。

※同様の考え方は沈胴機構を持たないながらも薄型のオリンパスXAの単焦点レンズ 35mm F2.8 でも採用されている。

さて、このような設計上の制約があると、コンパクトカメラ用ズームレンズの特性にどのような特性が現れるか。これには主に、広角側の画角確保の困難さと、周辺光量低下が挙げられる。

まず第1に、コンパクトカメラのズームレンズでは広角時に、フィルムの隅へ入射する光線が非常に大きく傾いてしまうという現象が生じる。これらの2群ズームレンズやレトロフォーカスレンズのように前後のパワー配置が偏ったレンズでは、入射光と出射光の中心光束の傾きが大きく異なるという性質がある。逆望遠型(レトロフォーカス型)レンズでは、入射光に対し出射光の傾きが小さくなるため、フィルム(または撮像素子)へ垂直に近い角度で光が入射する。これはテレセントリック性などとも呼ばれ、斜め入射に弱いデジタルカメラでは特に重要となる特性である。それに対し望遠型では上図のように、入射光に対して出射光の傾きがより大きくなってしまう。上図は38mmの画角のレンズの例だが、これがより広角の28mmになると入射光がさらに傾き、それがレンズによりさらに傾けられることで、フィルムへは非常に浅い角度で入射することになってしまう。

このことはいくつかの問題を生じる。コンパクトカメラでは非球面レンズを積極的に用いて収差補正がされているが、それでも残った光線の角度のズレが、フィルム上では大きな収差として現れてしまう。また、フィルム面の浮動や、レンズの偏心に対しても極めて敏感となる。結果、広角端では画像の辺縁部の画質が低下、不安定になりやすい。

周辺光量低下についてもレンズ構成が大きな影響を及ぼす。逆望遠型ズームレンズではレトロフォーカス型レンズと同様、後群に絞りを設置し、その絞りと像面の位置関係で周辺光量が決定する。これにより、入射光の傾き(=画角)に対し、周辺光量の低下がゆるやかになる。一方、コンパクトカメラのテレフォト型ズームレンズでは前群に絞り(シャッター)が設置される。この結果、周辺光量の増大効果を得ることはできず、絞りを絞っていっても相当程度の周辺光量低下が残存する※。

※後群により周辺光量がより小さくされるというわけではなく、単焦点の広角レンズと同等の特性となる。口径食が影響しない絞り込まれた状態では、入射光の角度と光束の太さの関係は前群のみにより決定するからである。

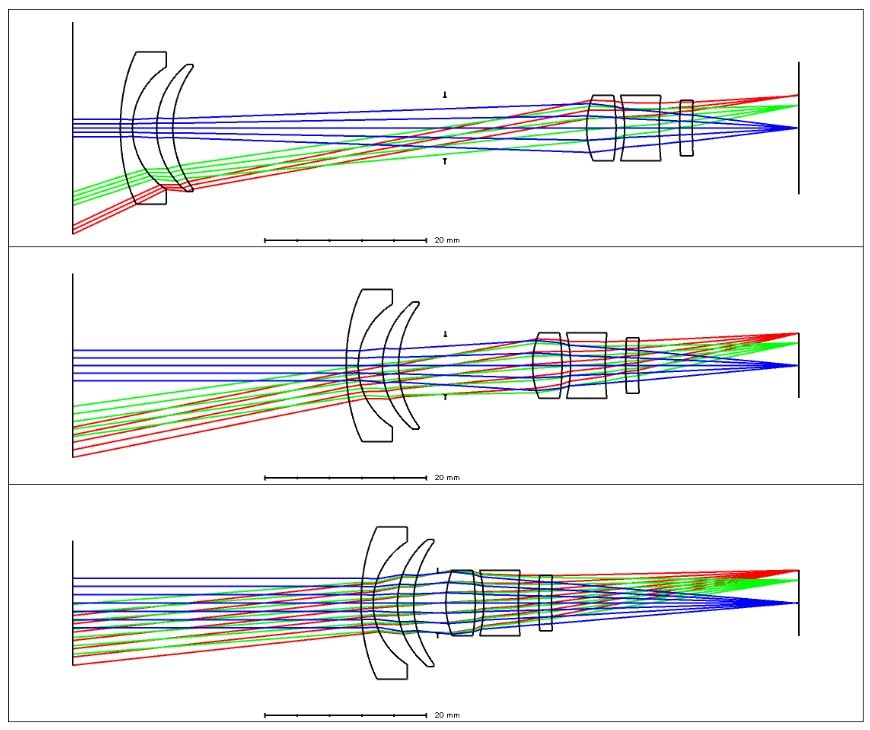

コンパクトカメラのズームレンズの鏡筒設計[5]。

シャッターを制御するフレキシブル基板やレール形状から、この図版は縦断面と考えられ、

その場合、画面の対角線方向の長さはこの図のフィルム開口部の幅の1.8倍に達する。

ズームレンズの広角側では2つのレンズ群の間隔が広がるとともに焦点距離が短くなるため、コンパクトカメラではレンズ後群がフィルム面に極めて近接する。この状況で 24x36mm の画面全体をきちんと露光するためには、後群が十分に大きくなければならない。しかし、これもカメラの設計を困難にする。このレンズを望遠側にズームするとレンズ全長が伸びるとともに、レンズ後群が前進する。レンズの間隔が狭まるわけだから、前群よりも速い速度で前進するわけである。そのとき、レンズ後群はたけのこのようにニョキニョキと伸びた細いレンズ鏡筒の中で前進していく必要があり、2〜3段に重ねられた円筒の最も細い筒の内側に収めつつ、カメラを現実的な大きさに収めるためには、後群を大きくすることには自ずと限界がある。また、重ねられた筒同士の剛性確保や遮光も必要である。

コンパクトカメラのズームレンズはこのような極限的な制約の中、市場の期待に応えるべく長年の開発により発展し、小型・軽量かつ実用に耐えうる画質を両立している。

コンパクトカメラの弱点と整備

かつては極めて高価だったカメラは、次第に低廉化することで普及が進んだ一方、耐久消費財としての耐久性や保守性を失ってきた。特にAFコンパクトカメラは小型軽量化と低コストを優先して設計されており、それまでのカメラはもちろん、同時期の一眼レフに比べてもいっそう耐久性が低下している。機械式カメラとは異なり再生が不可能な半導体部品等も多く用いられていることから、交換部品がなければ修理不能となることも多く、その部品の供給も終了している今、故障や不具合を前提とし、それに見合った価格のカメラに限って入手するほうが安全である。

光漏れ

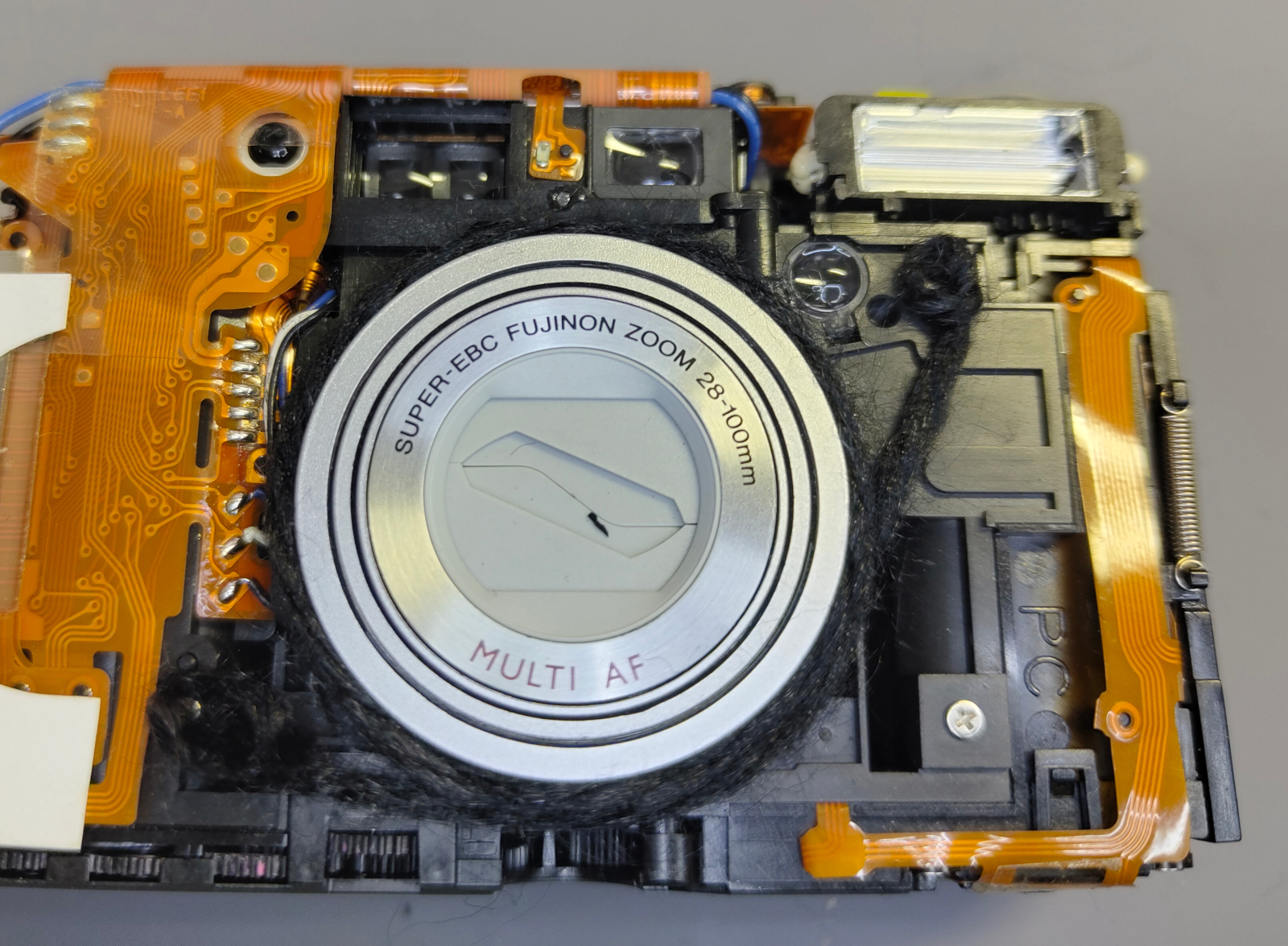

AFコンパクトカメラにしばしば見られるトラブルに、鏡筒からの光漏れがある。伸縮するレンズ鏡筒にはカムが使われていたり、ヘリコイド(ネジ)であってもモータ駆動や直進レール、配線のために切れ目があり、遮光が難しい。また薄型化のため、レンズが繰り出されたときの筒同士の重なりが非常に小さくなっており、光漏れを防ぐ入り組んだ構造を設けることができない。そのため、鏡筒外周などにモルトプレーンを沿わせて遮光するようになっているものがあるが、このモルトプレーンの劣化により現在は光漏れを起こしてしまう個体がしばしば見られる。上の写真で赤矢印で示した部分は漏光によるものである。

上の写真は Silvi Fi の前カバーを取り外したところである。鏡筒の外周にモルトプレーンが配置されているが、光漏れが生じているのでこれをいったん取り除いてしまう。コンパクトカメラにはフラッシュが内蔵されており、電池を抜いたあとでもコンデンサ(この写真では左上)に高電圧が溜まっているため、不用意に触ると感電するので注意が必要である。

修理方法の1つとして、毛糸を用いる方法を紹介したい。適度な太さの黒い毛糸を用意し、それを鏡筒に巻き付けることで遮光する。カバーにはこの遮光部材のスペースが設けられているので、それに応じて太さや巻き付け回数を調整する。このカメラの場合では毛糸を2周させている(その2周では2本を撚り合わせる、つまりねじることで、レンズの伸縮動作により毛糸が外へ出てこないようにした)。カメラ内部には鏡筒ユニットをボディに停めているネジがいくつかあるので、そのうち適当な2本を緩め、毛糸を結びつけたうえでネジを締めることで毛糸を固定できる。テンションが高すぎるとレンズの伸縮に支障が出ることがあるので、適宜調整する。最後にケースを閉じれば完成である。

この方法で、光漏れを生じていた個体(Silvi Fi 1台、Lexio 70 1台)を補修した。晴天の直射日光下で何度もレンズを伸縮させてテストしたが光漏れは認められなかった。なおこの手法は鏡筒とボディの間の、もっとも外周の隙間を遮光するのには有効であるが、より内側の鏡筒から光漏れしている場合には適用できない。

フレキシブル基板の断線

上の写真に見られるように、AFコンパクトカメラにはフレキシブル基板が多用されている。それ自身はコンパクト化やコストダウンに大きく寄与している有用な部品だが、屈曲を繰り返す部分では断線することがあり、AFコンパクトカメラの寿命を決める(故障の主要因となる)部分である。

屈曲を繰り返す部分の1つはレンズの鏡筒内の配線で、レンズの伸縮に応じて折り目が移動する(上の「コンパクトカメラのズームレンズの鏡筒設計」の図では、レンズが伸びている図の下方に描かれている実線がフレキシブル基板である)。ただしこの部分ではあまりトラブルは見られず、もっとも多いトラブルは裏蓋への配線である。ここで紹介しているカメラでは、 富士 Silvi Fi では裏蓋に大きな液晶やスイッチがあり、多数の配線が行われているが現在のところ断線していない。しかし、ニコン 140ED のズームボタンへの配線は入手後ほどなくして断線してしまい、現在はズーム操作ができなくなってしまった。Lexio 70 やニコンミニは裏蓋への配線がない。

裏蓋に機能を集約している機種では特にリスクが大きく、現在は好調で、大事に使用していても経年で断線してしまうリスクは理解して使用しなければならない。特に、高騰しているコンパクトカメラには注意が必要である。

参考文献

- [1] 子安栄信, 子安栄信のカメラ箱, 2012-2014.

- [2] 中山春樹, 大塚勝己, 宮内幸晴, Lexio 70 の開発, Konica Technical Report, 2001.

- [3] 小嶋忠, コンポーネント事業と光ディスク用非球面プラスチックレンズ, Konica Technical Report, 1998.

- [4] 山口進, 福島章介, プラスチックレンズを多用したLSカメラレンズユニットの開発, Konica Technical Report, 1999.

- [5] 国定幸雄, Lexio115の3段沈胴ズームレンズ鏡筒, Konica Technical Report, 2002.

- [6] Cedar Glen Andre, A STUDY ON ZOOM LENSES, Thesis for the degree of master of science, The University of Arizona, 2021.